솜 넣은 옷

Gambeson

감베손(역시 아케톤, 패딩 잭, 붓포인트 또는 무장 더블트)은 패딩 처리된 방어 재킷으로, 별도로 갑옷으로 입거나 우편물이나 판갑옷과 결합한 것이다. 도박은 퀼팅이라는 바느질 기법으로 제작되었다. 그것들은 보통 리넨이나 양모로 만들어졌다; 속은 다양했고, 예를 들어 고철이나 말털이 될 수 있었다. 14세기 동안, 삽화는 보통 단추나 앞부분을 보여준다.

갑옷, 특히 15~16세기 유럽의 판 갑옷 아래에 착용한 무장 더블트(아케톤이라고도 한다)에는 판을 붙이기 위한 무장 포인트가 포함되어 있다. 15세기 예로는 접시로 덮이지 않은 위치에서 착용자를 보호하기 위해 팔꿈치와 겨드랑이에 꿰매어 놓은 메일 거셋이 포함될 수 있다. 독일 고딕 갑옷 아밍 더블트는 일반적으로 허벅지 윗부분까지 뻗을 수 있는 이탈리아산 흰색 갑옷 더블트보다 짧았다. 15세기 후반 이탈리아에서도 이것은 민간인의 패션이 되었다. 기사가 아닌 남자들은 무장한 쌍둥이를 착용했는데, 그 옷이 지위와 기사도를 암시했기 때문일 것이다.[1]

어원

gambeson이라는 용어는 Old French gambeson, 원래 wambais, 원래 wambais, Old High German wamba "stomach" (cognate to womba)에서 차례로 형성된 ambais, ambais, ambaiis, amba에서 빌려온 것이다.[2]

원래 중세 프랑스 알코토넴인 아케톤이라는 용어는 아랍어 알쿠튼 "코튼" (확정 기사 - "면")에서 빌려온 것일 수도 있다.

중세 노르웨이에서 이 옷은 바프닝트레이자, 문자 그대로 "위폰 셔츠" 또는 판자리/팬저로 알려져 있었다.[3] 트레야는 (중간) 저독일어에서 온 대출이다.[4] 판자리/판저 역시 (중간) 저독어로부터의 차용어일 것이다, 비록 그 단어가 이탈리아어에서 유래되었을 가능성이 높으며, 영어 파운치와 같은 라틴 팬텍스 'abdomen'[5]과 관련이 있다.[6]

역사

퀼트 가죽 오픈 재킷과 바지는 기원전 4세기 이전에 스키타이 기병들이 입었던 것으로 그리스 금장식이 만든 스키타이 금장식에서 볼 수 있다. 홀로 서 있는 것처럼 천 갑옷, 유럽식 감베손은 적어도 10세기 후반까지 추적할 수 있지만, 그보다 더 오랫동안 다양한 형태로 사용되었을 가능성이 높다. 유럽에서는 13세기에 그것의 사용이 널리 퍼졌고, 14세기와 15세기에 정점을 찍었다.

감베손은 몸을 완충하고 마멸을 방지하기 위해 그 자체와 우편물과 접시 밑에 있는 완전한 갑옷으로 사용되었다. 갑옷 아래 그것의 사용에 대한 증거는 12세기 중반까지 나타나지 않는다. 그것은 매우 절연되어 불편했지만, 그 보호는 병사에게 필수적이었다.

비록 그것들이 훨씬 더 일찍 유럽에서 사용되었다고 생각되지만, 도박꾼들은 11세기 후반과 12세기 초에 독립된 갑옷으로 처음 사용되었을 때부터 우편물 착용을 용이하게 하는 갑옷에 이르기까지 혁명을 겪었지만, 그것은 보병들 사이에서 천으로 된 갑옷으로 인기가 있었다. 비록 퀼트 갑옷이 영국 남북전쟁에서 가난한 남자의 퀴러스로 살아남았고, 몇 벌 남지 않은 풀플레이트 아래 입어야 할 아이템으로, 거친 스웨이드의 가죽 재킷인 '버프 코트'로 점점 대체되었다.

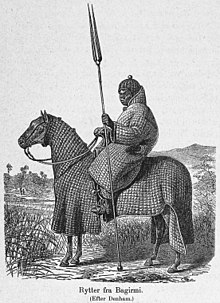

도박에는 두 가지 독특한 디자인이 있는데, 그것은 다른 갑옷 밑에 입도록 고안된 것과 독립적인 갑옷으로 입도록 고안된 것이다. 후자는 옷깃이 두껍고 높으며, 가죽이나 무거운 캔버스 같은 다른 재료와 마주하는 경향이 있다. 이 변형은 보통 패딩 잭이라고 하며 여러 겹의 면, 린넨 또는[8] [7]울로 만들어진다. 이 잭들은 심지어 무거운 화살까지도[8] 멈추게 하는 것으로 알려져 있고, 그들의 여러 겹의 디자인은 처음에는 실크, 탄도 나일론, 그리고 나중에는 케블라로 대체되었던 현대의 방탄복과 현저하게 닮았다.

우편물이나 판갑옷을 살 여유가 없었던 일반 병사들에게 있어, 유일하게 추가적인 보호장치로 헬멧과 결합한 감베손은 중세 동안 유럽 전장에서 흔히 볼 수 있는 광경으로 남아 있었고, 그 감소는 판갑옷과 유사하게 - 총기의 사용이 더욱 널리 퍼지기 전까지 르네상스와 함께 이루어졌을 뿐이다. 18세기까지 그것은 더 이상 군사적으로 사용되지 않았다.

리넨의 사용은 고고학적 증거에서 보여지지만, 목화를 소재로 한 캔버스의 사용은 많은 양의 면 보자기가 현재 북유럽에서 널리 보급되지 않았기 때문에 논란이 되고 있다. 이집트(그리고 일반적으로 아시아-미노르)는 7~8세기 이후에도 면화를 생산했고, 이 천의 지식(및 샘플)은 귀환 십자군들에 의해 유럽으로 가져왔을 가능성이 높다. 그러나 아마-b가 많은 마을 민병대나 군대의 면화 기반 의복에 대한 물류와 비용은 의심스럽다.아스드 직물이 널리 쓰이고 있었다.

리노토락스는 고대 그리스인들이 사용한 감베손과 비슷한 갑옷의 일종이었다. 한편, 메소아메리카인들은 스페인 사람들이 도착하기 전에 이치카후이필리라고 불리는 누비이불 직물 갑옷을 사용한 것으로 알려져 있다. 또 다른 예는 조선시대 서양 소총의 효과에 맞서기 위해 만들어진 탄환 저항성 면제 백갑이다.

참고 항목

참조

- ^ Breiding, Dirk H. "Fashion in European Armor, 1400–1500". Department of Arms and Armor, The Metropolitan Museum of Art.

- ^ "Gambeson". Merriam-Webster.

- ^ Heggstad, Leiv; Hødnebø, Finn; Simensen, Erik (2008) [1909]. Norrøn Ordbok. Oslo: Det norske samlaget. pp. 477, 703–704. ISBN 8252171508. OCLC 768091918.

- ^ "trøye". Bokmålsordboka (in Norwegian). University of Bergen. Retrieved 29 March 2020.

- ^ "panser". Bokmålsordboka (in Norwegian). University of Bergen. Retrieved 29 March 2020.

- ^ "paunch". Oxford English Dictionary (Online ed.). Oxford University Press. Retrieved 29 March 2020. (가입 또는 참여기관 회원가입 필요)

- ^ Embleton, Gerry (2001). Medieval Military Costume: Europa Militaria Special. Crowood Press UK. p. 67. ISBN 978-1-86126-371-1.

- ^ a b Embleton, Gerry; Howe, John (1994). Söldnerleben im Mittelalter. Motorbuchverlag. p. 47.

외부 링크

| 위키미디어 커먼즈에는 감베슨과 관련된 미디어가 있다. |

- "The Function of Armor in Medieval and Renaissance Europe". The Metropolitan Museum of Art.

- 현대 영어로 번역되고 그림 참고문헌을 첨부하여 15세기 중엽 갑옷의 번역서를 도보로 싸울 때, 사람이 그의 안락을 위해 무장을 할 수 있는 방법.

- "A Roman Armor that has been Missed? Did Roman Soldiers Wear Quilted Armor?".