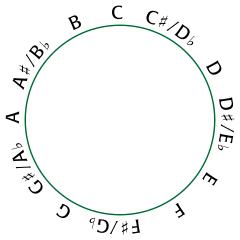

색채원

Chromatic circle색도 원은 익숙한 색도 척도를 구성하는 12개의 동일한 성질의 피치 클래스 사이의 관계를 원에 표시하는 클럭 다이어그램이다.

설명

만약 어떤 성질의 음정에 출발하여 세미톤의 음악적 간격에 의해 반복적으로 상승한다면, 결국 다른 성질의 색조 음의 모든 클래스를 중간에서 통과하면서 처음과 같은 음의 등급으로 음정에 착륙하게 될 것이다.공간이 원형이기 때문에 세미톤으로 하강하는 것도 가능하다.

색채 원은 멜로디 거리를 나타내기 때문에 유용하며, 이는 악기의 물리적 거리와 상관관계가 있는 경우가 많다.예를 들어, 피아노 키보드의 어떤 C에서 가장 가까운 E로 이동하기 위해서는 색채 원의 시계방향 4단계에 해당하는 4개의 세미톤을 위로 이동시켜야 한다.또한 피치 클래스 원의 시계 반대방향 8단계에 해당하는 8개의 세미톤만큼 아래로 이동할 수 있다.

피아노의 더 큰 동작(또는 피치 공간)은 색도 원을 한 번 이상 "감지"하는 경로로 피치 클래스 공간에 나타낼 수 있다.

하나는 12개의 동일한 성질의 피치 클래스를 순서 12의 순환 그룹에 의해 또는 동등하게 12의 잔류 등급인 Z/12Z를 나타낼 수 있다.그룹 에는 4개의 발전기가 있는데, 상승/하강 세미톤과 상승/하강 완벽한 5분의 1로 식별할 수 있다.반투명 발전기는 색도 원을, 완벽한 5번째 발전기는 5번째 원을 만든다.

5분의 1 원과 비교

색도 원과 5초 원 사이의 중요한 차이점은 전자가 정말로 연속적인 공간이라는 것이다: 원의 모든 점은 상상할 수 있는 피치 클래스에 해당하며, 상상할 수 있는 모든 피치 클래스는 원의 한 점에 해당한다.대조적으로 5초의 원은 근본적으로 별개의 구조로, 각각의 포인트에 피치 클래스를 배정할 뚜렷한 방법이 없다.

피치 별자리

피치 별자리는 음악적 음계, 모드, 화음 또는 기타 피치 그룹을 옥타브 범위 내에서 설명하는 데 사용되는 피치를 그래픽으로 표현한 것이다.[2][3][4]둘레를 따라 표시되거나 중심에서 투구를 나타내는 선이 있는 원으로 구성된다.대부분의 피치 별자리는 12 피치 색도 눈금에서 선택한 피치의 하위 집합을 사용한다.이 경우 원의 점은 각 눈금이 세미톤을 나타내는 아날로그 시계의 12시간 표시와 같은 간격으로 표시된다.

척도 및 모드

피치 별자리는 조화 구조들 사이의 특정한 패턴과 유사점을 식별하는 쉬운 방법을 제공한다.

예를 들어,

- 주요 척도는 0시(또는 12시), 2, 4, 5, 7, 9시, 11시에 표시가 있는 원으로 구성된다.

- 단음계는 0시(또는 12시), 2, 3, 5, 7, 8시, 10시에 표시가 있는 원으로 구성된다.

위의 도표는 "척도"로 표시된 두 척도를 보여준다.강장제, 제2, 제4, 제5 음계가 공유되고, 소음계는 주요 음계에 비해 제3음, 제6음, 제7음계가 평탄해지는 것을 관찰할 수 있다.[5]또 다른 관측은 소척의 별자리는 큰 척도와 같지만 +90도 회전했다는 것이다.

다음 도면에는 모든 주/소형 눈금이 그려진다.모든 주요 척도 또는 모든 작은 척도에 대한 별자리는 동일하다는 점에 유의하십시오.노트 오버레이를 돌리면 다른 척도가 생성된다.날카롭게/평활하게 해야 하는 노트는 쉽게 식별할 수 있다.

게다가, 만약 우리가 7개의 이온 모드를 모두 그린다면, 우리는 모두 이오니아 모드의 회전으로 볼 수 있다.[2][6]또한 6시점의 중요성에 대해서도 주의하십시오.이것은 트리톤에 해당한다.강장제의 트리톤 투구를 포함한 모드(로크리아와 라이디안)는 가장 적게 사용된다.5시와 7시의 투구 역시 각각 완벽한 4위와 완벽한 5위에 해당하는 중요한 포인트가 된다.가장 많이 사용되는 음계/모드 - 메이저(이온 모드), 마이너(아에올리언 모드), 믹솔리디안(Mixolydian) - 는 이러한 피치를 포함한다.

대칭 척도는 이 계획에서 단순한 표현을 가지고 있다.

펜타토닉, 블루스, 옥타토닉과 같은 더 이국적인 비늘도 그릴 수 있고 공통의 비늘과 관련이 있다.

기타 오버레이

이전 절에서는 다양한 오버레이(척도, 반음호, 주석)를 사용하여 별자리 둘레를 알 수 있는 방법을 살펴보았다.별자리 주위에 다양한 다른 오버레이를 둘 수 있다.예를 들면 다음과 같다.

피치 별자리가 결정되면 분석/비교를 위해 모든 오버레이(주, 솔페지, 간격 등)를 맨 위에 배치할 수 있다는 점에 유의하십시오.종종 다른 것들로부터 하나의 조화 관계를 생성하는 것은 단순히 오버레이나 별자리를 회전시키거나 하나 또는 두 개의 피치 위치를 이동시키는 일이다.

화음

화음 간의 유사성뿐만 아니라 증강/감소 음의 중요성도 관찰할 수 있다.[3][5]

트라이애드의 경우 다음이 있다.

일곱 번째 화음의 경우:

서클 오브 5

색도 눈금의 피치 별자리에서 시작하여 5분의 1의 원의 음을 쉽게 생성할 수 있다.C에서 시작하여 원을 가로질러 이동한 다음 시계 방향으로 한 눈금씩 움직인 방향을 나타내는 화살표로 선이 그려진다.그 지점에서 계속(원 및 시계 방향으로 한 눈금 건너) 모든 지점이 연결된다.이 패턴을 통해 5번째 원(C, G, D, A...)의 원(C, G, D, A...)을 결정할 수 있다.

기술주

별자리 내 투구간 주파수 비율은 다음과 같이 결정할 수 있다.[7]두 점 사이의 호 길이(시계방향으로 측정)를 잡고 원의 둘레로 나눈다.주파수 비율은 이 전력에 대해 2로 상승한다.예를 들어, 1/5(P5, 강장제 T에 대해 7시에 위치)의 빈도 비율은 다음과 같다.

참조

- ^ "뮤지컬 지오메트리 사전 준비", 페이지 364, 브라이언 J. 매카틴, 대학 수학 저널, 제29권, 제5권 (1998년 11월, 11월), 페이지 354-370. (추상) (JSTOR)

- ^ a b Slonimsky, Nicolas (1947), Thesaurus of Scales and Melodic Patterns, Music Sales America, ISBN 0-8256-1449-X[page needed].

- ^ a b Burns, Edward M. (1999), Intervals, Scales, and Tuning. The Psychology of Music., Academic Press, ISBN 0-12-213564-4[page needed].

- ^ Lerdahl, Fred (2001), Tonal Pitch Space, Oxford University Press, ISBN 0-19-505834-8[page needed].

- ^ a b Glaser, Matt (1999), Ear Training for Instrumentalists (Audio CD), Homespun, ISBN 0-634-00385-2[page needed].

- ^ Yamaguchi, Masaya (2006), Symmetrical Scales for Jazz Improvisation, Masaya Music, ISBN 0-9676353-2-2[page needed].

- ^ Josephs, Jess L. (1967), The Physics of Musical Sound, Van Nostrand Company[page needed].

추가 읽기

- Brower, Candace (2000), "A Cognitive Theory of Musical Meaning", Journal of Music Theory, Duke University Press, 44 (2): 323–379, doi:10.2307/3090681, JSTOR 3090681.

- Kučinskas, Darius (2005), "Symmetry in creative work of Mikalojus Konstantinas Čiurlionis" (PDF), Menotyra, 38 (1): 42–46[permanent dead link].

- Olson, Harry F. (1967), Music, Physics and Engineering, Dover Publications, ISBN 0-486-21769-8

외부 링크

- Notenscheibe 웹 애플리케이션 - 기본 오디오를 사용하여 음계, 3중주, 간격 및 5중주 원의 별자리를 피치

- 피치 별자리를 보여주는 온라인 앱

- ScaleTapper - 피치 별자리를 활용하는 IPhone 앱.

- 음계 PDF