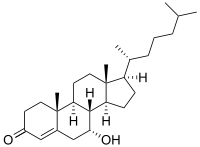

7α-히드록시-4-콜레스텐-3-온

7α-Hydroxy-4-cholesten-3-one | |

| 이름 | |

|---|---|

| IUPAC 이름 (7α)-7-히드록시콜레스트-4-en-3-One | |

| 우선 IUPAC 이름 (1R,3aS,3bS,4R,9aR,9bS,11aR)-5-히드록시-9a,11a-디메틸-1-[(2R)-6-메틸헵탄-2-일]-1,2,3,3a,3b,4,10,9a,9a. | |

| 기타 이름 콜레스트-4-en-7α-ol-3-One, 7α-3ox-C | |

| 식별자 | |

3D 모델(JSmol) | |

| 켐스파이더 | |

PubChem CID | |

CompTox 대시보드 (EPA ) | |

| |

| |

| 특성. | |

| C27H44O2 | |

| 몰 질량 | 400.647 g/g−1/g |

달리 명시되지 않은 한 표준 상태(25°C[77°F], 100kPa)의 재료에 대한 데이터가 제공됩니다. | |

7α-히드록시-4-콜레스텐-3-온은 콜레스테롤로부터 담즙산을 생화학적으로 합성하는 중간체이다.그것의 전구체인 7α-히드록시콜레스테롤은 간 콜레스테롤 7α-히드록시라아제(CYP7A1)[1]에 의해 콜레스테롤로부터 생산된다.

7α-히드록시콜레스트-4-en-3-one 12α-히드록실화효소에 의해 7α,12α-디히드록시콜레스트-4-en-3-One으로 대사된 후 사람의 주요 1차 담즙산인 콜산으로 대사된다.또는 5β-콜레스탄-3α,7α-diol로 변환된 후 사람의 [1]다른 주요 1차 담즙산인 chenodeoxycholic acid로 변환될 수 있다.

혈청 7α-히드록시-4-콜레스텐-3-온 농도는 담즙산 합성 경로의 활성을 반영한다.혈청 7α-hydroxy-4-cholesten-3-one 값은 담즙산 합성 속도가 일주 리듬을 [2]가지므로 낮 동안 변화한다.

높은 값은 담즙산 흡수 불량 환자에서 발견되며 높은 값은 낮은 SeHCAT [3]보유와 관련이 있으므로 이 상태의 진단에 유용할 수 있습니다.혈청 7α-hydroxy-4-cholesten-3-One 농도의 증가는 담즙산 흡수 불량에 따른 2차 담즙산 손실 또는 [4]FGF19에 의한 CYP7A1의 음성 피드백 장애와 관련된 1차 담즙산 설사에서 발견되는 합성 증가를 반영한다.

레퍼런스

- ^ a b Russell DW (2003). "The enzymes, regulation, and genetics of bile acid synthesis". Annual Review of Biochemistry. 72: 137–74. doi:10.1146/annurev.biochem.72.121801.161712. PMID 12543708.

- ^ Gälman, C; Angelin, B; Rudling, M (2005). "Bile acid synthesis in humans has a rapid diurnal variation that is asynchronous with cholesterol synthesis". Gastroenterology. 129 (5): 1445–53. doi:10.1053/j.gastro.2005.09.009. PMID 16285946.

- ^ Brydon, WG; Nyhlin, H; Eastwood, MA; Merrick, MV (1996). "Serum 7 alpha-hydroxy-4-cholesten-3-one and selenohomocholyltaurine (SeHCAT) whole body retention in the assessment of bile acid induced diarrhoea". European Journal of Gastroenterology & Hepatology. 8 (2): 117–23. doi:10.1097/00042737-199602000-00005. PMID 8723414.

- ^ Hofmann, AF; Mangelsdorf, DJ; Kliewer, SA (2009). "Chronic diarrhea due to excessive bile acid synthesis and not defective ileal transport: a new syndrome of defective fibroblast growth factor 19 release". Clinical Gastroenterology and Hepatology. 7 (11): 1151–4. doi:10.1016/j.cgh.2009.07.026. PMC 2850200. PMID 19665580.