이탈리아의 리비아 식민지화

Italian colonization of Libya | |

| 이탈리아 트리폴리타니아 & 시레나이카 | 1911–1934 |

|---|---|

| 이탈리아계 리비아 | 1934-1943 |

| 리비아의 역사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

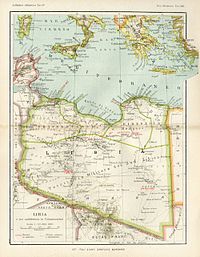

리비아의 이탈리아 식민지는 1911년에 시작되었고 1943년까지 지속되었다. 이전에 오스만 소유였던 이 나라는 이탈리아-터키 전쟁 이후 1911년 이탈리아에 점령당했고, 이로 인해 두 개의 식민지가 설립되었다. 이탈리아계 트리폴리타니아와 이탈리아계 시레나이카. 1934년 두 식민지가 하나의 식민지로 병합되어 이탈리아 리비아의 식민지로 명명되었다. 1937년 이 식민지는 4개의 성으로 나뉘었고, 1939년 해안 지방은 광역시 이탈리아의 일부가 되었다. 식민지화는 1943년 연합군에 의해 리비아가 점령할 때까지 지속되었으나 1947년 파리 평화 조약에 이르러서야 이탈리아는 리비아 영토에 대한 모든 주장을 공식적으로 포기했다.

이탈리아 트리폴리타니아와 시레나이카(1911–1934년)

첫해

1911년 10월 3일, 이탈리아는 이스탄불의 통치로부터 오스만 윌라야트를 해방시키고 있다고 주장하며 트리폴리를 공격했다.

아랍인들의 중대한 반란에도 불구하고 오스만 술탄은 1912년 로잔 조약(1923년 동명의 더 유명한 조약과 혼동하지 않기 위해)에 서명함으로써 리비아를 이탈리아인들에게 양도했다. 이탈리아인들은 1912년 12월에 길러진 식민지 기병부대인 사바리를 광범위하게 활용했다. 이들 부대는 1911-12년 이탈리아 점령 초기 이후 리비아의 아랍-베르버 인구에서 모집되었다. 사바리는 스파히족이나 기마 리비아 경찰과 마찬가지로 레기오 코르포 트루페 콜로니티 델라 리비아리비아 식민군 왕립 군단)의 일부를 구성했다. 트리폴리는 1914년까지 대체로 이탈리아의 지배를 받았으나, 키레나이카와 페잔 모두 유목민 세누시가 주도한 반란의 본거지였다.

세누시 왕 셰이크 시디 이드리스 알 마흐디는 2차 세계대전이 발발하면서 다양한 형태로 리비아의 저항을 이끌었다. 1913년 이탈리아군이 리비아에 대한 광범위한 침공의 일환으로 시레나이카를 침공한 후, 세누시 훈장은 이에 맞서 싸웠다.[1] 아흐메드 샤리프 아세누시 대장이 직위를 포기하자 사촌 이드리스로 교체됐다.[2] 오스만 제국에 의해 그렇게 하도록 압력을 받은 아흐메드는 이웃 이집트에 주둔하고 있는 영국군에 대한 무력 공격을 추구했었다. 이드리스는 정권을 잡으면서 이러한 공격들을 중단시켰다.[2]

그 대신 그는 영국과 암묵적인 동맹을 맺었는데, 이 동맹은 반세기 동안 지속되고 그의 명령을 사실상 외교적 지위에 합치하게 된다.[3] 영국인을 매개자로 삼아 이드리스는 1916년 7월 이탈리아인들과 협상하도록 명령서를 이끌었다.[4] 이로 인해 1916년 4월 알 주웨이티나와 1917년 4월 아카라마에서 두 가지 협정이 이루어졌다.[5] 이들 조약의 후자는 세누스시 질서와 새로 수립된 트리폴리탄 공화국 사이의 세누스시 질서 관계의 지배를 받게 된 내륙 시레나이카의 대부분을 신랄하게 만들었다.[3] 세누스시는 군사적으로 트리폴리타니아 동부로 세력을 확장하려 했고, 그 결과 바니 왈리드에서는 세누스시가 다시 시레나이카로 철수할 수밖에 없는 투혼이 벌어졌다.[2]

제1차 세계대전이 끝나자 오스만 제국은 리비아에 대한 자신들의 주장을 이탈리아에 양도하는 정전협정을 체결했다.[6] 그러나 이탈리아는 국내에서 심각한 경제, 사회, 정치적 문제에 직면해 있었고 리비아에서 군사 활동을 재개할 준비가 되어 있지 않았다.[6] 그것은 1919년[7] 6월 트리폴리탄 공화국과 1919년 10월 시레나이카 공화국과 함께 레그 폰다멘탈로 알려진 법령을 발표했다. 이것은 모든 리비아인들이 리비아와 이탈리아 공동 시민권을 갖는 동안 각 주는 자체의 의회와 통치 의회를 갖는 것으로 합의되는 절충안을 가져왔다.[6] 세누시 사람들은 대체로 이 합의에 만족했고 이드리스는 정착촌의 공포를 기념하기 위한 기념행사의 일환으로 로마를 방문했다.[6]

1920년 10월 이탈리아와 키레나이카의 추가 협상으로 알 라즈마 협정이 체결되었는데, 이 협정은 이드리스가 키레나이카 에미르의 칭호를 부여받고 쿠프라, 잘루, 자그부브, 아윌라, 아즈다비야 주변의 오아시스들을 자율적으로 관리할 수 있도록 허용되었다. 협정의 일환으로, 그는 이탈리아 정부로부터 월급을 받았고, 이탈리아 정부는 세누시 관할 지역의 치안 유지와 관리에 책임을 지기로 합의했다.[6] 합의문에는 이드리스가 시레네카 군부대를 해산해 레게 폰다멘탈의 요건을 반드시 이행해야 한다고 규정했지만, 그는 이에 응하지 않았다. [6] 1921년 말에 이르러 세누시 훈장과 이탈리아 정부의 관계는 다시 악화되었다.[6]

1920년 8월 트리폴리탄 지도자 라마단 앗스왈리가 사망한 후 공화국은 내전에 돌입했다. 이 지역의 많은 부족 지도자들은 이 불협화음이 이 지역의 이탈리아로부터 완전한 자치권을 획득할 기회를 약화시키고 있다는 것을 인식하고 1920년 11월 가얀에서 만나 폭력을 종식시켰다.[8] 1922년 1월, 그들은 이드리스가 안정을 가져오기 위해 시레나이카 산누이 에미리트 연방의 트리폴리타니아로 확장해 줄 것을 요청하기로 동의했다. 그들은 1922년 7월 28일에 이 요청과 함께 공식적인 문서를 제시했다.[8] 이드리스의 고문들은 그가 그 제안을 받아들여야 하는지에 대해 의견이 갈렸다. 그렇게 하는 것은 알 라지마 협정을 위반하게 될 것이고, 시레나이카와 트리폴리타니아의 정치적 통일에 반대하는 이탈리아 정부와의 관계를 그들의 이익에 반하는 것으로 손상시킬 것이다.[8] 그럼에도 불구하고 1922년 11월 이드리스는 이 제안에 동의했다.[8] 이 합의에 따라 이드리스는 새로운 파시스트 지도자 베니토 무솔리니 휘하의 이탈리아가 세누시 질서에 군사적으로 보복할 것을 우려하여 1922년 12월 이집트로 망명했다.[9]

제2차 이탈리아-세누시 전쟁

이탈리아에서 독재자 베니토 무솔리니의 권좌에 오른 후, 싸움은 더욱 격렬해졌다. 이탈리아의 이른바 '패시화 운동'에 대한 리비아 국민들의 효과적인 저항으로 인해, 트리폴리타니아와 시레나이카 오스만 지방의 이탈리아 식민 지배는 처음에는 성공하지 못했고 1930년대 초가 되어서야 이탈리아 왕국이 이 지역을 완전히 장악하게 되었다.[10] 제2차 이탈로-세누시 전쟁으로 알려진 이 분쟁은 결국 약 56,000명의 리비아인들의 목숨을 앗아갔다.[11]

주로 키레나이카에서 일어난 아랍의 무력 반대 때문에 식민지 권위의 여러 개편이 필요했었다. 1919년(5월 17일)부터 1929년(1월 24일)까지 이탈리아 정부는 두 개의 전통적인 지방을 유지했고, 별도의 식민 통치도 했다. 제한된 지방 권한을 가진 통제된 지방 의회 제도가 설치되었으나 1927년 3월 9일 폐지되었다. 1929년 트리폴리와 시레나이카는 하나의 식민지로 통일되었다. 1931년부터 1932년까지 바도글리오 장군 휘하의 이탈리아군은 징벌적 평화운동을 벌였다. 바도글리오의 이 분야 후계자인 로돌포 그라치아니 장군은 이탈리아법이나 국제법의 구속에 구애받지 않고 리비아의 저항을 분쇄할 수 있다는 조건으로 무솔리니로부터 위원회를 수락했다. 무솔리니는 즉각 동의했고 그라치아니는 탄압을 강화했다고 한다.[citation needed]

일부 리비아인들은 시레나이카에서 가장 강력한 반대 목소리가 나오는 등 계속해서 자신을 방어했다. 이탈리아 식민지 개척 초기부터, 세누스시 셰이크인 오마르 무크타르(Omar Mukhtar)가 조직하였고, 거의 20년 동안 리비아의 저항 활동을 이끌었다. 그의 예는 1931년 9월 16일 붙잡아 처형한 뒤에도 계속 저항을 불러일으켰다. 그의 얼굴은 현재 그의 애국심을 기리고 인정하기 위해 리비아 10디나르 노트에 인쇄되어 있다.

많이 분쇄된 휴전 이후 리비아의 이탈리아 정책은 1932년 전면전 수준에 이르렀다. 지중해에서 자그부브의 오아시스까지 철조망을 만들어 저항군에 중요한 선을 끊었다. 곧이어 식민지 행정부는 지역 주민의 지지에 대한 저항을 부정하기 위해 제벨 아크다르 주민들에 대한 대대적인 추방에 나섰다. 10만 명 이상의 강제이주는 술루크와 엘 아게일라의 강제수용소에서 끝났고, 이곳에서 수천 명이 누추한 상태로 숨졌다. 이 전투에서 사망, 사망, 기아와 질병으로 사망한 리비아인의 수는 적어도 8만 명으로, 키레나이카 인구의 3분의 1에 이르는 것으로 추산되고 있다.[12]

이탈리아는 분쟁 중 불법 화학무기 사용, 전쟁포로 수용 거부, 투항 전투원 처형 대신 처형하는 에피소드, 민간인 대량 처형 등 주요 전쟁범죄를 저질렀다.[13] 이탈리아 당국은 이탈리아 정착민들에게 주어질 예정인 키레나이카 인구의 절반에 가까운 10만 명의 베두인 시레네고인들을 정착촌에서 강제 추방하는 등 인종청소를 자행했다.[14][15] 이탈리아군이 민간인을 상대로 저지른 다른 전쟁범죄로는 민간인에 대한 고의적인 폭격, 비무장 아동·여성·노인 살해, 여성 강간·탈하, 항공기에서 죄수들을 투척해 사망에 이르게 하고 탱크와 함께 타인을 덮치는 행위, 일부 지역에서 민간인에 대한 규칙적인 일상 처형, 봄비 등이 있다.ng 머스타드 가스 폭탄이 있는 부족 마을들 1930년에 시작되었다.[16] 이탈리아 점령은 또한 가축들을 죽이거나 몰수하거나 그들의 목장에서 강제 수용소 근처의 살기 힘든 땅으로 몰수하여 가축의 수를 줄였다.[17] 양 수는 1926년 81만 마리에서 1933년 9만 8천 마리로, 염소는 7만 마리에서 2만 5천 마리로, 낙타는 7만 5천 마리에서 2천 마리로 줄었다.[17]

1930년부터 1931년까지 1만2000명의 키레니카인이 처형되었고, 북부 키레나이카의 모든 유목민족이 이 지역에서 강제로 추방되어 키레나이카 저지대의 거대한 강제수용소로 이주하였다.[18] 파시스트 정권의 선전은 캠프를 위생적이고 효율적으로 운영하는 현대 문명의 오아시스라고 선언했지만, 실제로는 수용소에는 낙타와 다른 동물들과 함께 평균 약 2만 명의 수용자들이 1평방 킬로미터의 지역으로 몰려들어 위생 상태가 좋지 않았다.[19] 그 수용소들은 단지 기초적인 의료 서비스만을 가지고 있었다. 약 3만3천명의 내국인들로 추정되는 솔루치와 시시 아흐메드 엘 마그룬 수용소에는 의사 1명만이 있었다.[19] 강제 노동과 빈약한 식량 배급으로 국민들이 신체적으로 쇠약해짐에 따라 장티푸스와 다른 질병들이 수용소에 급속히 퍼졌다.[19] 1933년 9월 수용소가 폐쇄될 무렵, 전체 수용자 10만 명 중 4만 명이 수용소에서 사망했다.[19]

1934년까지 리비아 토착민들의 저항은 효과적으로 진압되었다. 이태로 발보는 그해 여름 이탈리아 리비아라는 정치 주체를 만들었다.[20] 고전적인 이름인 "리비아"가 통일 식민지의 공식 명칭으로 부활되었다. 그 후 1937년에 그 식민지는 행정적으로 네 개의 성으로 분할되었다. 트리폴리, 미스라타, 벵가지, 데르나. 페잔 지역은 레리시오 사하라 리비코라고 불리며 군사적으로 관리되었다.

이탈리아 리비아(1934–1943)

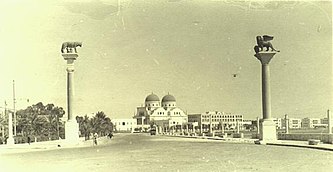

1937년 3월 무솔리니는 리비아를 국빈 방문하여 식민지(비아 발비아) 전 구간을 운행하는 새로운 군사 고속도로를 개설하였다. 선전상의 이유로 그는 자신이 이슬람의 수호자임을 선언하고 상징적인 칼을 받았다. 무솔리니가 공개적으로 아랍 민족주의 운동을 장려한 것은 영국과 프랑스에 맞서는 그의 폭넓은 정책에 들어맞았다. 그는 또한 리비아의 완전한 식민지화를 추구하면서 이탈리아 식민지 주민 3만 명을 더 도입했는데, 이 3만 명이 리비아 식민지의 수를 10만 명 이상으로 늘렸다. 이 식민지 개척자들은 주로 트리폴리타니아의 사헬 알-제파라와 시레나이카의 제벨 아크다르로 수송되었고, 1920년대 식민지 전쟁 중에 원주민들이 부분적으로 제거된 토지가 주어졌다.[21] 1939년 인구조사 당시 리비아의 이탈리아 인구는 10만8,419명(전체 인구의 12.37%)으로 트리폴리(시 인구의 37%)와 벵가지(31%) 주변 해안에 집중됐다. 리비아계 유대인 2만2000명은 '제4해안'의 사회로 통합이 허용됐으나 1941년 여름 독일 아프리칸 콥스의 등장으로 나치 친위대의 통제 아래 수용소로 이동하기 시작했다.

1939년 1월 9일, 이 식민지는 광역시 이탈리아에 편입되었고, 이후 이탈리아에 의해 그들 국가의 필수적인 부분으로 간주되었다. 1939년까지 이탈리아인들은 400킬로미터의 새로운 철도와 4,000킬로미터의 새로운 도로를 건설했다. 제2차 세계 대전 동안 새로운 도로, 비토리아, 그리고 새로운 트리폴리-벵가지 철도가 여전히 건설되고 있었다. 1940년 9월 13일 무솔리니의 고속도로는 리비아에 주둔하고 있는 이탈리아군에 의해 이집트의 침공을 위해 사용되었다.[22]

1939년, 이슬람교도들이 전국 파시스트 정당, 특히 릭토르 회교 연합회(Associiazione Musulmana del Littorio)에 가입할 수 있도록 허용하는 법이 통과되었다. 이러한 개혁으로 이탈리아 군(원주민 이슬람 군인 3만 명 보유) 내에 리비아 군부대가 탄생할 수 있었다.[23] 리비아 식민지 부대의 2개 사단이 창설되었다(1차 리비아 사단, 2차 리비아 사단). 1940년 여름, 둘 다 이집트에서[24] 영국군을 상대로 한 이탈리아 공세에 참가했다. 리비아 낙하산[25] 부대 1개 대대는 제2차 세계 대전 직전에 아프리카 전 지역에서 창설된 최초의 병력인 '리비아 낙하산 부대 1개 대대가 제2차 세계 대전 직전에 설치되기도 했다. 다른 리비아군은 1920년대부터 이탈리아 왕국을 위해 싸웠는데 사바리(캐벌리 연대)와 스파히(장착 경찰)이다.

무솔리니는 리비아의 아랍인들을 동화시키려 했고, 그래서 1939년에 아랍인과 베르베르인을 위해 10개의 마을이 만들어졌다.

- "엘 파거"(Il Fager). 알바, 엔. 새벽), *"나히마"(it) 델리지오사, 엔. 맛있다),

- "아지지아"(Profumata, En) 관류),

- 나히바(나히바). 리소르타, 엔. 상승),

- "만수라"(그것) 비토리오사, 엔. 승리자),

- "차드라"(그것) 베르데, 엔. 녹색), *"자하라"(그것) 피오리타, 엔. Bloomed),

- "게디나"(그것) 누오바, 엔. New), *"Mamhura"(It) 피오렌테, 엔. 번성),

- "엘 베이다"(그것) 라 비앙카, 엔. 흰색.

이 모든 새로운 마을들은 그들의 모스크, 학교, 사회 센터와 작은 병원들을 가지고 있었다. 1936년 사바리스와 다른 리비아 부대가 이탈리아의 에티오피아 침공에 참가하여 전투에서 뛰어난 활약으로 "영예의 금메달"을 받은 것은 리비아 식민지 부대의 군사적 성과에 대한 보상이라고 한다.[26]

탈식민지화

1943년부터 1951년까지 리비아는 연합군의 점령하에 있었다. 영국군은 트리폴리타나와 시레나에스카의 두 전 이탈리아 리비아 지방을, 프랑스군은 페잔 지방을 관리했다.

1947년 연합국과의 평화조약의 조건에 따라 트리폴리타니아 식민지를 유지하기를 바랐던 이탈리아(그리고 페잔을 원했던 프랑스)는 리비아에 대한 모든 주장을 포기했다. 리비아는 20세기 중반 유럽의 식민지를 특징짓는 탈식민지화 과정을 경험하면서 단결된 모습을 유지했다.

오마르 무크타르의 마지막 해는 앤서니 퀸, 올리버 리드, 아이린 파파스 주연의 영화 '사막의 사자'(1981년)에서 그려졌다. 이탈리아 당국은 1982년 줄리오 안드레오티의 말에 따르면 이 영화가 "군대의 명예를 훼손하고 있다"[27]는 이유로 이 영화를 금지했다.

1998년 7월 이탈리아 정부는 리비아에 공식 사과를 했다. 2008년 8월, 양국은 카이로-투니스 고속도로의 리비아 부분을 포함한 50억 달러의 상품과 서비스를 리비아에 주는 우호 조약을 체결하여 남아있는 적대감을 종식시켰다.[28][29][30] 그 대가로 리비아는 해안에서 오는 불법 이민에 대처하고 이탈리아 기업에 대한 투자를 늘리기 위한 조치를 취할 것이다.[29][31] 그 조약은 이탈리아로 62월 2009,[28]와 리비아로 23월에, 트리폴리로 실비오 베를루스코니, 역사적인 잔혹 행위와 억압 이탈리아의 상태 리비아 사람들에 대항하여 식민 통치 기간 중 저질러 진 인정의 방문에 이 역사적인 문서에 이탈리아는 살인, 파괴와 반복 동작에 대해 사과한다는 내용을 명시한 비준되었다실체이어 "식민지 시대 리비아 국민의 시온"이라며 "이것은 식민지 시대 이탈리아가 리비아에 끼친 피해에 대한 완전하고 도덕적인 인정"이라고 말했다.[32]

카다피를 전복시킨 리비아 내전의 결과로 2011년 2월 협력은 종료되었다. 2011년 9월 26일, 이탈리아의 에너지 회사 에니는 2011년 리비아 내전이 시작된 이래 처음으로 리비아에서 석유 생산을 재개했다고 발표했다. 에니가 리비아 유전으로 빠르게 돌아온 것은 로마와 트리폴리의 긍정적인 관계를 반영했다.[33] 트리폴리 주재 이탈리아 대사관은 리비아에서 내전 후 폭력사태가 발생한 가운데 아직도 리비아에서 활동하고 있는 몇 안 되는 서방 대사관 중 하나로, 이탈리아가 리비아의 가장 중요한 교역 상대국이기 때문이다.[34][35]

참고 항목

- 리비아의 식민지 지배자 목록

- 이탈리아 리비아, 1934-1943년

- 네 번째 쇼어

- 이탈로 발보

- 이탈리아-리비아 관계

- 사바리

- 스파히

- 이탈리아 리비아 식민지 사단

- 트리폴리 그랑프리

- 이탈리아 제국

- 비아 발비아

- 비올라 비토리아

- 이탈리아 리비아 철도

- 아우조우 스트립

메모들

- ^ 2006년 6월 26일.

- ^ Jump up to: a b c d 베어맨 1986, 페이지 14; 밴더벌 2006, 페이지 27.

- ^ Jump up to: a b 밴더벌 2006, 페이지 27.

- ^ 밴더벌 2006, 페이지 27; 브루스 세인트. John 2012, 페이지 66 대상

- ^ 밴더벌 2006, 페이지 27; 브루스 세인트. John 2012, 페이지 66–67

- ^ Jump up to: a b c d e f g 밴더벌 2006, 페이지 28.

- ^ "Legge Fondamentale per la Tripolitania 1 giugno 1919".

- ^ Jump up to: a b c d 밴더벌 2006, 페이지 29.

- ^ 베어만 1986, 페이지 14-15, 밴더벌 2006, 페이지 29.

- ^ 채핀 메츠, 헬렌 리비아: 나라 연구. 제1장

- ^ 제2차 이탈리아-세누시 전쟁 http://countrystudies.us/libya/21.htm 2-1-20

- ^ Mann, Michael (2006). The dark side of democracy: explaining ethnic cleansing (2nd ed.). Cambridge, England: Cambridge University Press. p. 309.

- ^ 듀간 2007년 페이지 497

- ^ Cardoza, Anthony L. (2006). Benito Mussolini: the first fascist. Pearson Longman. p. 109.

- ^ Bloxham, Donald; Moses, A. Dirk (2010). The Oxford Handbook of Genocide Studies. Oxford, England: Oxford University Press. p. 358.

- ^ Geoff Simons, Tam Dalyell(영국 의원, 전진 도입). 리비아: 생존을 위한 투쟁. 세인트 마틴 프레스, 1996. 페이지 129.

- ^ Jump up to: a b 아프리카의 일반 역사, 알버트 아두 보아헨, 유네스코. 아프리카 일반사 제도 국제과학위원회, 196, 1990페이지

- ^ Wright, John (1983). Libya: A Modern History. Kent, England: Croom Helm. p. 35.

- ^ Jump up to: a b c d Duggan, Christopher (2007). The Force of Destiny: A History of Italy Since 1796. New York: Houghton Mifflin. p. 496.

- ^ 헬렌 채핀 메츠는 자신의 저서 리비아: 나라 연구: 일단 평화가 이루어지자, 파시스트 이탈리아는 리비아를 이탈리아의 제4해안으로 통칭하기 위해 노력했다. 1934년 트리폴리타니아와 시레나이카는 4개의 성으로 나뉘었다.— 리비아로 알려진 단일 식민지로 공식적으로 연계된 트리폴리, 미스라타, 벵가지, 다르나—따라서 디오클레티안이 거의 1,500년 전에 적용했던 이름을 공식적으로 부활시켰다. 남 트리폴리타니아로 지정된 페잔은 군사 영토로 남아 있었다. 1937년 이후 최초의 집정관으로 불리는 총독부는 아랍인들이 대표로 있는 총협의회의 도움을 받아 식민지의 전반적인 방향에 있었다. 이전에 이탈리아 행정부에 의해 허가되었던 전통적인 부족 협의회는 폐지되었고, 이후 모든 지방 관리들은 총독에 의해 임명되었다. 각급 행정직은 이탈리아인이 맡았다. 영국과 이집트와의 협정은 1934년 사라 삼각지로 알려진 앵글로-이집트 수단의 한 구석을 이탈리아 통치권으로 이전하는 것을 획득했다. 이듬해 리비아와 차드의 국경 1,000km를 아우주 스트립을 가로질러 남쪽으로 약 100km 정도 이동시키는 프랑스-이탈리아간 협정이 협상되었지만, 이 이탈리아에 대한 영토 양보는 프랑스 입법부의 비준을 받은 적이 없다. 1939년 리비아는 광역시 이탈리아에 편입되었다. 1930년대 동안, 그 나라의 경제와 교통 인프라를 개선하는데 있어서 인상적인 진전이 있었다. 이탈리아는 공공사업 사업, 도시의 증설과 현대화, 고속도로와 철도 건설, 항만 시설 확충, 관개 등에 자본과 기술을 투자했지만, 이러한 조치들은 이탈리아가 지배하는 현대 경제 분야에 혜택을 주기 위해 도입되었다. 제1차 세계 대전 이후 이탈리아의 개발 정책은 이용 가능한 자원의 최대한의 착취를 촉진하기 위한 자본집약적인 "경제적 식민지화"를 요구했었다. 그러나 리비아의 초기 이탈리아 목표 중 하나는 개발되지 않은 식민지로의 이주를 통해 인구과잉과 이탈리아 실업의 완화가 있었다. 보안이 확립되면서 무솔리니의 정부에 의해 조직적인 「기록 식민지화」가 장려되었다. 리비아의 주지사 이탈로 발보가 시작한 프로젝트는 1938년 10월 첫 정착민 2만명을 한 대의 호송차로 리비아로 데려왔다. 1939년에는 더 많은 정착민들이 그 뒤를 이었고, 1940년에는 리비아에 약 110,000명의 이탈리아인들이 있었으며, 이는 전체 인구의 약 12%를 차지한다. 계획들은 1960년대까지 50만 명의 정착민들로 이루어진 이탈리아 식민지를 상상했다. 리비아의 가장 좋은 땅은 주로 올리브 밭에 있는 생산적인 경작 아래 정착민들에게 할당되었다. 이 정착지는 국영기업인 리비아 식민지화 협회가 지도했으며, 이들은 토지 매립과 모형 마을 건설에 착수했으며, 이 협회가 후원한 정착민들에게 그루브스트와 신용 시설을 제공했다. 이탈리아인들은 리비아에서 처음으로 현대 의료를 이용할 수 있게 했고, 도시의 위생 상태를 개선했으며, 전쟁 중에 고갈된 가축과 양떼를 보충하기 위해 착수했다. 그러나 무솔리니가 리비아인들을 "무슬림 이탈리아인"이라고 부르는 것을 좋아했지만, 아랍 인구의 생활 수준을 직접적으로 향상시킨 것은 거의 이루어지지 않았다.

- ^ 리비아 해안 지역의 새로운 마을(이탈리아어) 2011-07-20년 웨이백 기계에 보관

- ^ 그들은 첫 번째 '이탈리아 군사 낙하산 학교'가 위치한 트리폴리 인근 카스텔 베니토(Castel Benito)에서 훈련했다(첫 번째 훈련된 부대는 레지오 코르포 트루페 콜로니칼리 델라 리비아(Royal 식민지 군단)의 리비아 낙하산 대대와 제1차 국가 리비아 낙하산 대대 등 2개 대대였다. 1940-43년 에르윈 롬멜 휘하의 영국 연합군의 반격과 웨이벨이 지휘한 2개월간의 성공적인 캠페인(토브룩, 벵가지, 엘 아게일라), 그리고 반격은 모두 제2차 세계 대전 중에 일어났다. 1942년 11월 연합군은 시레나이카를 탈환했다. 1943년 2월까지, 마지막 독일군과 이탈리아군은 리비아에서 쫓겨났다. 전후 초기의 트리폴리타니아와 시레나이카는 영국 행정부에 머물렀고, 프랑스는 페잔을 통제했다. 1944년 이드리스는 카이로에서 망명에서 돌아왔지만 1947년 외국 통제의 일부 측면이 제거될 때까지 시레나이카에서의 영주권 재개를 거부했다.

- ^ 사티, p196.

- ^ 3만 명의 리비아인들이 제2차 세계 대전에서 이탈리아를 위해 싸웠다.

- ^ 리비아 파라트로퍼스

- ^ 무공훈장

- ^ "Lion of the Desert (1980)". IMDb.

- ^ Jump up to: a b "Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008". Parliament of Italy. 2009-02-06. Archived from the original on 2009-06-18. Retrieved 2009-06-10.(이탈리아어로)

- ^ Jump up to: a b "Gaddafi to Rome for historic visit". ANSA. 2009-06-10. Archived from the original on 2009-06-16. Retrieved 2009-06-10.

- ^ "Berlusconi in Benghazi, Unwelcome by Son of Omar Al-Mukhtar". The Tripoli Post. 2008-08-30. Archived from the original on 2013-12-02. Retrieved 2009-06-10.

- ^ "Italia-Libia, firmato l'accordo". La Repubblica. 2008-08-30. Retrieved 2009-06-10.

- ^ 보고서: 리비아 2008. 옥스퍼드 비즈니스 그룹, 2008.17페이지

- ^ 리비아의 에니 리비아 라 프로덕션지오네 디 페트로리오 디 페트로리오(이탈리아어)

- ^ "Ambasciata Italiana a Tripoli - Libia". www.ambasciata.net.

- ^ "Ambasciata d'Italia - Tripoli". ambtripoli.esteri.it (in Italian).

참고 문헌 목록

- Bearman, Jonathan (1986). Qadhafi's Libya. London: Zed Books. ISBN 978-0-86232-434-6.

- St. John, Ronald Bruce (2012). Libya: From Colony to Revolution (revised ed.). Oxford: Oneworld. ISBN 978-1-85168-919-4.

- 채핀 메츠, 헬렌 리비아: 나라 연구. 워싱턴: 1987년 의회 도서관의 GPO.

- 포어스터, 로버트. 아워 타임즈의 이탈리아 이민. Ayer 출판사. 맨체스터 (뉴햄프셔 주), 1969. ISBN 0-405-00522-9

- 스미톤 문로, 이온. 파시즘을 통해 세계 강국으로: 이탈리아의 혁명의 역사. Ayer 출판사. 1971년 맨체스터 (뉴햄프셔 주) ISBN 0-8369-5912-4

- 투치메이, 에르콜. 아프리카의 La Banca d'Italia, Arnaldo Mauri의 Forword, Editori Lateza, Bari, 1999. ISBN 88-420-5686-3.

- Vandewalle, Dirk (2006). A History of Modern Libya. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0521615549.