음운 발전

Phonological development음운발달은 아이들이 성장기 동안 소리를 의미나 언어(phonology)로 정리하는 법을 배우는 것을 말한다.

소리는 언어 학습의 시작에 있다. 아이들은 단어와 문장을 얻기 위해 다른 소리를 구별하고 그들이 노출되는 언어 흐름을 단위(결국 의미 있는 단위)로 나누는 법을 배워야 한다. 음성 분할이 어려운 한 가지 이유는 인쇄된 단어와 달리 구어 사이에는 공백이 생기지 않기 때문이다. 따라서 유아가 "thisisacup"의 음열을 듣는다면, 그들은 이 스트림을 "this", "is", "a" 그리고 "컵"으로 구분하는 법을 배워야 한다. 일단 "컵"이 음성 흐름에서 추출될 수 있게 되면, 아이는 이 단어에 의미를 부여해야 한다.[1] 나아가 아이가 '컵'과 '컵'의 순서를 구별할 수 있어야 의미가 다른 두 개의 구별되는 단어임을 알 수 있다. 마지막으로, 아이는 이런 단어들을 만드는 법을 배워야 한다. 모국어 음운학의 습득은[2] 자궁에서 시작되며 10대까지 완전히 성인 같지는 않다. 지각 능력(예: "isisacup"을 4개의 개별 단어 단위로 분할할 수 있는 능력)은 보통 제작에 앞서기 때문에 음성 제작의 발전에 도움이 된다.

사전 언어적 발달(출산 – 1년)

지각

아이들은 약 1살이 될 때까지 첫 단어를 말하지 않지만, 이미 태어날 때 그들은 다른 운율의 특징을 가진 언어에서의 발음으로 모국어로 어떤 발음을 말할 수 있다.[3]

1개월

범주형 인식

1개월 정도 어린 유아는 일부 음성 소리를 음성 범주로 인식한다(언어에 대한 범주형 인식을 나타낸다). 예를 들어 /b/와 /p/는 입술이 트는 다음에 오는 숨결 양에 차이가 있다. 컴퓨터를 사용하여 /b/와 /p/ 사이의 통기성 연속체를 사용함으로써, Eimas 외 연구진(1971)은 영어 학습 유아들이 /b/ 범주 내에서 또는 /p/ 범주 내에서 동일한 크기의 차이보다 /b/와 /p/ 사이의 경계 부근의 차이에 더 많은 주의를 기울인다는 것을 보여주었다.[4] 유아 흡인율을 감시하는 그들의 조치는 유아 언어 인식을 연구하는 주요한 실험 방법이 되었다.

10~12개월까지의 유아들은 고유음뿐만 아니라 비원조 대비를 구별할 수 있다. 나이 든 아이들과 어른들은 몇몇 비원조적인 대비를 구별할 수 있는 능력을 잃는다.[5] 따라서 모국어에 노출되면 지각 체계가 재구성되는 것 같다. 그 구조 조정은 모국어의 대조 체계를 반영한다.

4개월

4개월 동안 유아들은 여전히 성인용 말하기보다 유아용어를 선호한다. 생후 1개월은 전체 음성 신호가 재생되는 경우에만 이러한 선호도를 보이는 반면, 4개월 유아는 피치 윤곽만 재생해도 영아 중심의 언어를 선호한다.[6] 이것은 생후 1~4개월 사이에 유아가 자신을 향한 연설에서 초자연적 정보를 추적하는데 있어 향상된다는 것을 보여준다. 마침내 4개월이 지나서야 유아들은 초자연적 차원에서 어떤 특징에 주의를 기울여야 하는지를 알게 되었다.

5개월

아기들은 비슷한 말보다 자신의 이름을 듣는 것을 더 좋아한다.[7] 빈도가 높기 때문에 단순히 형태를 인식할 수도 있지만, '나'라는 의미와 자신의 이름을 연관시켰을 가능성도 있다.

6개월

주변 언어에 대한 노출이 증가함에 따라, 유아들은 그들의 모국어로 의미가 없는 소리 구분에 주의를 기울이지 않는 것을 배우게 된다. 예를 들어, 두 버전의 모음 /i/는 단순히 스피커 간 가변성으로 인해 다르다. 생후 6개월까지 유아들은 남성 대 여성 스피커가 말하는 /i/와 같이 동일한 소리 범주의 표현인 음향학적으로 다른 소리를 동일한 음운 범주 /i/의 구성원으로 취급하는 법을 배웠다.[8]

통계학

유아는 해당 언어의 통계적 특성으로부터 노출된 언어에서 의미 있는 차이를 추출할 수 있다. 예를 들어, 영어 학습 유아가 연속체의 끝점 근처에서 발생하는 대부분의 토큰과 같이 사전 자극되지 않은 /d/ 연속체(스페인어의 /d/ - /t/ 구별과 유사함)에 사전 자극되지 않은 /d/ 연속체에 노출되는 경우, 즉, 극단적인 사전 선율을 보이는 것과 긴 음성 시작 시간(양면 분포)을 보이는 것이 디스크에서 더 낫다.주로 연속체 중심에서 토큰에 노출되는 유아보다 이러한 소리를 제거한다(단일 분포).[9]

이러한 결과는 생후 6개월의 유아들이 노출된 언어에서 특정 소리가 얼마나 자주 발생하는지에 민감하고 발생 빈도의 차이로부터 주의를 기울여야 할 단서들을 알 수 있다는 것을 보여준다. 자연어 노출에서 이는 언어의 전형적인 소리(예: 스페인어 /d/)가 자주 발생하며, 유아들은 그들이 듣는 말에서 그것들에 대한 노출만으로 그것을 배울 수 있다는 것을 의미한다. 이 모든 것은 유아가 노출되는 단어의 의미를 인식하기 전에 발생하며, 따라서 통계학습의 현상은 유아가 그 단어에 붙는 의미 없이 소리 대비를 배울 수 있다는 사실을 주장하기 위해 사용되어 왔다.

6개월에, 유아들은 또한 주변 언어의 운율적 특징을 이용하여 그들이 노출되는 언어의 흐름을 의미 있는 단위로 끊을 수 있다. 예를 들어, 그들은 스트레스를 받지 않는 음절에 발생하는 소리를 더 잘 구별할 수 있다.[10] 이것은 6개월 동안 유아들이 그들이 노출되는 언어의 스트레스 패턴에 대해 어느 정도 알고 있다는 것을 의미한다. 그리고 그들은 이러한 패턴들이 의미 있다는 것을 배웠다.

7개월

7.5개월 동안 영어를 배우는 유아들은 영어에서 가장 흔한 스트레스 패턴인 강약(즉, 트로이 목마) 스트레스 패턴을 보이는 말에서 단어들을 구분할 수 있는 것으로 나타났지만, 그들은 약한 강도의 패턴을 따르는 단어들을 구분할 수 없었다. '기타는' 순서에서 이 유아들은 '타리스'가 강한 약점 패턴을 따르기 때문에 단어 단위로 '타리스'를 들었다.[11] 유아들이 언어 구조에 대해 배우기 위해 음성 입력에서 프로소딕 단서들을 사용할 수 있게 하는 과정을 "프로소딕 부트스트래핑"[12]이라고 불렀다.

8개월

아이들은 일반적으로 아직 대부분의 단어의 뜻을 이해하지 못하지만, '그만해', '이리 와'[13]와 같이 많이 듣는 특정 구절의 의미를 이해한다.

9개월

유아들은 발음 패턴과 음운 패턴만을 사용하여 고유 언어와 비원어적 언어 입력을 구별할 수 있다.[14] 즉, 단어의 도움 없이 말이다. 그들은 모국어의 음운법, 즉 언어에서 어떤 소리 조합이 가능한지를 배운 것 같다.

10-12개월

유아들은 이제 더 이상 모국어로 동일한 소리 범주에 속하는 대부분의 비원음 대비를 구별할 수 없다.[15] 그들의 지각 체계는 그들의 모국어와 관련된 대비에 맞춰져 있다. 단어 이해에 대해서는 펜슨 외 연구진(1994)이 생후 10~11개월 어린이의 이해 어휘 크기를 검사한 결과 11~154단어의 범위를 찾았다.[13] 이 나이에 아이들은 보통 아직 말을 하기 시작하지 않아서 생산 어휘가 없다. 그래서 분명히 이해 어휘는 생산 어휘보다 먼저 발달한다.

생산

발성 전 단계

아이들이 생후 12개월이 될 때까지 첫 단어를 만들어 내지 않아도 훨씬 어린 나이에 음성 소리를 내는 능력이 발달하기 시작한다. 스타크(1980년)는 초기 언어 발달의 다섯 단계를 구분한다.[16]

0-6주: 반사적 발성

이러한 초기 발성에는 숨쉬기, 빨기, 재채기와 같은 울기, 식물성 소리가 포함된다. 이러한 식물성 소리의 경우, 유아들의 성대가 진동하고 공기가 그들의 성대를 통과하기 때문에, 유아들은 이후 음성 생산에 관련된 과정에 익숙해진다.

6-16주: 쿠잉과 웃음

유아들은 만족하면 코잉 소리를 낸다. 쿠잉은 종종 간병인과의 사회적 상호작용에 의해 촉발되며 모음의 생산과 유사하다.

16-30주: 보컬 플레이

유아들은 점점 더 긴 시퀀스로 결합되는 다양한 모음과 자음 같은 소리를 낸다. 모음 음의 제작(초기 2개월 이내)은 자음 제작에 앞서며, 첫 번째 뒷자음(예: [g], [k])은 생후 2~3개월 전후로 제작되고, 앞자음(예: [m], [n], [p])은 생후 6개월 전후로 나타나기 시작한다. 초기 유아 발언에서 피치 윤곽의 경우, 생후 3개월에서 9개월 사이의 유아는 주로 평평하고, 하강하며, 상승 하강 곡선을 생성한다. 피치 등고선이 올라가면 유아가 발성하는 동안 광택 이하 압력을 올리거나 발성 끝에서 발성 폴드 길이 또는 장력을 증가시키거나 둘 다 해야 한다. 3개월에서 9개월 사이에 유아들은 아직 이러한 움직임을 통제할 수 없을 것 같다.[17]

6-10개월: 축소된 재잘거리는 소리(또는 표준적인 재잘거리는[18] 소리)

환원된 재잘거림에는 같은 자음과 모음(예: [바바바])의 환원된 시리즈에서 반복되는 자음-보월(CV) 음절이 포함되어 있다. 이 단계에서 유아들의 연출은 초기 단계보다 타이밍과 발성 행동에서 훨씬 더 언어와 닮았다. 약 6개월부터 시작하는 아기들은 또한 그들의 재잘거리는 소리, 즉 아기들의 재잘거리는 소리는 그들이 어떤 언어를 듣느냐에 따라 다르다. 예를 들어, 프랑스어 학습 9~10개월은 같은 또래의 영어 학습 유아들보다 재잘거리는 데 있어서 (프랑스어로 존재하지만 영어가 아닌) 선구적인 스톱을 많이 생산하는 것으로 밝혀졌다.[19] 습득한 언어의 영향을 받아 재잘거리는 이런 현상을 재잘거리는 표류라고 한다.[20]

10-14개월: 축소되지 않은 재잘거림(또는 변색된 재잘거림[18])

유아들은 이제 서로 다른 모음과 자음을 음절 현으로 결합한다. 이 단계에서, 유아들은 다양한 스트레스와 억양 패턴을 생성하기도 한다. 이 과도기 동안 아이들은 또한 "프로토포드"를 생산하는데, 즉, 특정한 의미를 표현하기 위해 일관되게 사용되지만, 아이들의 목표 언어에서 실제 단어는 아니다.[21] 약 12-14개월의 아이들이 첫 단어를 만든다. 1세에 가까운 유아는 평탄, 낙상, 상승 하강 피치 등고선 외에 상승 피치 등고선을 생성할 수 있다.[17]

일단 스피치가 시작되면 개발(1세 이상)

1살 때 아이들은 겨우 말을 하기 시작하는데, 그들의 말은 아직 어른답지 않다. 아이들의 지각 능력도 여전히 발달하고 있다. 사실 생산능력과 지각능력은 학창시절까지 잘 발달되어 있는데, 일부 프로소딕적 특징에 대한 인식이 약 12세까지 완전히 발달하지 못하고 있다.

지각

14개월

아이들은 '라이프'나 '네임'처럼 소리가 비슷하지 않으면 사물과 관련된 새로 배운 '말'을 구별할 수 있다. 그러나 bih와 dih와 같이 비슷하게 들리는 새로 배운 단어들을 구별할 수는 없다.[22] 그래서 이 나이의 아이들은 순전히 음운론적 수준에서 단음절 최소 쌍을 구별할 수 있는 반면, 차별과제가 단어의 의미와 짝을 이룬다면, 그 의미를 학습함으로써 요구되는 추가적인 인지하중은 유사한 음운론을 구별하는데 추가적인 노력을 기울일 수 없게 된다.

16개월

어린이의 이해 어휘 크기는 약 92~321단어까지 다양하다.[13] 이 시대의 생산 어휘 크기는 전형적으로 50단어 정도다. 이것은 이해 어휘가 생산 어휘보다 더 빨리 증가한다는 것을 보여준다.

18~20개월

18~20개월에 유아들은 음운학적으로 유사하더라도 새로 배운 '말'을 구별할 수 있다(예: 'bih'와 'dih').[22] 유아들은 출생 직후 이미 이와 같은 음절을 구별할 수 있지만, 이제 와서야 단순한 음절의 순서가 아닌 의미 있는 단어로 제시하면 구별할 수 있게 되었다. 아이들은 또한 '아기'를 위한 '베이비'와 같은 잘못된 발음도 감지할 수 있다. 잘못 발음된 경우 인지도가 올바른 발음 단어보다 낮은 것으로 밝혀졌다. 이것은 친숙한 단어에 대한 유아들의 표현이 음성학적으로 매우 정확하다는 것을 암시한다.[23] 이 결과는 또한 유아들이 생후 18개월 전후에 단어에 기초한 음운론적 체계에서 세그먼트 기반 음운론적 체계로 옮겨간다는 것을 암시하기 위해 취해졌다.

빠른 매핑

물론, 아이들이 언어의 소리 구분을 배워야 하는 이유는, 아이들이 그 다른 소리들과 관련된 의미도 배워야 하기 때문이다. 어린 아이들은 그들이 노출되어 있는 말에서 추출한 단어의 의미, 즉 소리에 의미를 매핑하는 놀라운 능력을 가지고 있다. 종종 아이들은 단 한 번의 노출 후에 이미 새로운 단어와 의미를 연관시킨다. 이것을 "빠른 매핑"이라고 한다. 생후 20개월이 되었을 때, 세 가지 친숙한 사물(예: 공, 병, 컵)과 한 가지 생소한 사물(예:[24][25] 달걀 피어서)을 제시했을 때, 아이들은 "Zib를 가질 수 있는가"라는 요청에서, 생소한 물체, 즉 달걀 피어서(eg 피어서)를 반드시 언급해야 한다는 결론을 내릴 수 있다. 만약 실험이 더 적은 수의 물체로 수행된다면, 15개월 정도의 어린 아이들은 이 과제를 성공적으로 완수할 수 있다.[26] 이 과제는 15~20개월의 아이들이 단 한 번의 노출만으로 새로운 단어에 의미를 부여할 수 있음을 보여준다. 빠른 지도 제작은 아이들이 처음 몇 년 동안 배워야 할 단어 수를 얻기 위해 필요한 능력이다. 아이들은 18개월에서 6살 사이에 하루 평균 9단어를 얻는다.[27]

2~6년

2년이 되면 유아는 음운학적 자각의 첫 번째 징후를 보인다. 즉, 그들은 단어 놀이, 운율, 인용구에 관심이 있다.[1] 음운학적 인식은 학교 1학년 때까지 계속 발전한다. 예를 들어 Liberman 외 연구진(1974)이 시험한 4세, 5세 중 절반 정도만 다음절로 음절 수를 도핑할 수 있었지만, 6세 중 90%는 그렇게 할 수 있었다.[28] 대부분의 3~4세 아이들은 간단한 자음-보음-보음-콘소니언트(CVC) 음절을 그들의 성분(온셋과 라임)으로 나눌 수 있다. 음절의 시작은 음절의 모음 앞에 있는 모든 자음으로 구성되며, 라임은 모음과 다음 자음으로 구성된다. 예를 들어 '개'라는 단어의 시작은 /d/이고 rime은 /og/이다. 3-4세의 아이들은 음절의 시작에 /fr/ 또는 /fl/와 같은 자음 군집이 포함되어 있다면, 좋아하는 소리가 /f/[29][30]인형인 꼭두각시 인형에게 비단어 /fol/과 /fir/가 좋아할 것이라는 것을 알 수 있었다. 리버먼 외 연구진은 4살짜리 아이는 없고 5살짜리 아이들 중 17%만이 단어로 음소수(개별 소리)를 두드릴 수 있다는 것을 발견했다.[28] 6살 어린이의 70%가 그렇게 할 수 있었다. 이것은 아이들이 음절을 일찍부터 언어의 단위로 인식하는 반면, 학령기까지는 개별 음절에 대한 인식을 보여주지 않는다는 것을 의미할 수 있다. 또 다른 설명은 개별적인 소리가 쉽게 비트로 번역되지 않기 때문에 개별 음절을 박수 치는 것보다 개별 음절을 훨씬 더 어렵게 만든다는 것이다. 아이들이 학교를 시작하면 음소 인식이 훨씬 좋아지는 한 가지 이유는 읽는 법을 배우는 것이 단어들을 그들의 작은 구성 요소로 분해하는 시각적인 도움을 주기 때문이다.[1]

12년

아이들은 7~8개월이면 모국어로 리듬 패턴을 인식하지만 'HOT dog' 대 'HOT dog' 대 '스트레스 배치'에서만 차이가 나는 복합어와 구문을 안정적으로 구분할 수 없다. 12세 전후까지 '핫 도그' 보겔과 레이미(2002)[31]의 연구에 참여한 아이들은 두 사진 중 어느 것이 이름 지어지고 있는지 보여달라고 요청받았다. 12세 미만의 아이들은 일반적으로 구어체(개)보다 복합독서(즉, 소시지)를 더 좋아했다. 저자들은 이를 통해 아이들이 어휘적 편견으로 시작한다는 결론을 내렸다. 즉, 그들은 이와 같은 문구를 하나의 단어로 해석하는 것을 선호하고, 이러한 편견을 무시할 수 있는 능력은 유년기 후반까지 발달한다.

생산

12-14개월

유아들은 보통 생후 12~14개월 정도에 첫 단어를 생산한다. 첫마디는 구조가 단순하고 늦게 재잘거릴 때 사용한 것과 같은 소리를 포함하고 있다.[32] 그들이 생산하는 어휘목록은 아마도 단어 전체를 온라인에서 말할 때 합쳐지는 개별적인 부분보다는 전체 단어로 저장될 것이다. 이것은 이 연령의 유아들이 다른 말로 같은 소리를 다르게 낼 수 있다는 사실에 의해 제안된다.[33]

16개월

이 연령의 아동 생산 어휘 크기는 대체로 50단어 내외지만, 같은 연령대의 아동들 사이에서는 어휘 크기에 큰 편차가 있지만, 대다수의 아동들은 0~160단어의 범위가 있다.[13]

18개월

아동 제작은 18개월 전후로 더욱 일관된다.[32] 그들의 말이 성인의 형태와 다를 때, 이러한 차이는 이전보다 더 체계적이다. 이러한 체계적 변환을 "phonological process"라고 하며, 세계 언어의 성인 음운학에서 일반적으로 흔히 볼 수 있는 과정(성인 자메이카 크리올의 cf. 환원법: "노란색" = "매우 노란색" . 몇 가지 일반적인 음운론적 과정이 아래에 열거되어 있다.[1]

전체 단어 처리(3세 또는 4세까지)

- 약한 음절 삭제 : 목표어(target word)에서 미압축 음절 생략(예: 'bananana'의 경우 [nænæ])

- 최종 자음 삭제 : 대상 단어의 최종 자음 누락, 예: '이유'에 대한 [pikʌ]

-축소법: 목표어(target word) 음절 중 하나를 기준으로 동일한 음절 두 개를 생산(예: 'bottle'용 [baba])

- 자음조화 : 표적어음(target words)은 다른 표적어음(target words)의 특징을 취한다(예: 'duck'의 경우 [ɡʌk]).

- 자음 군집 감소: 대상 단어 군집 내 자음 생략(예: '크래커'의 경우 [kæk])

부문별 대체 과정(초기 학년)

- Velar fronting: Velar를 관상음(coronal sound)으로 대체한다(예: [ti](키)의 경우)

- 글라이딩: 액체는 글라이드로 대체된다(예: 'rabbit'의 경우 [wæbɪt]).

2년

제작 어휘의 크기는 2세 때 약 50~550단어까지 다양하다.[13] 단어 학습의 비율에 영향을 미치고, 따라서 같은 연령의 어린이의 광범위한 어휘 크기에 영향을 미치는 것은 보호자에 의해 아이들이 노출되는 언어의 양뿐만 아니라 어린이가 듣는 언어의 어휘가 얼마나 풍부한지에 대한 차이도 포함한다. 아이들은 또한 그들이 듣는 연설이 더 자주 관심의 집중과 관련이 있다면 어휘력을 더 빨리 쌓는 것 같다.[1][35] 간병인이 아이가 현재 보고 있는 공에 대해 말한다면 그럴 것이다.

4년

Gathercole과 Baddeley(1989)의 연구는 초기 단어 의미에 대한 소리의 중요성을 보여주었다.[36] 그들은 4살과 5살 아이들의 음운학적 기억력, 즉 이 아이들이 일련의 낯선 소리를 얼마나 잘 기억할 수 있는지를 시험했다. 그들은 음운기억력이 더 좋은 아이들은 또한 두 나이 때 더 큰 어휘를 가지고 있다는 것을 발견했다. 게다가, 4살 때의 음운기억은 심지어 초기 어휘와 비언어 지능이 고려된 5살 때 아이들의 어휘를 예측했다.

7년

아이들은 대부분 어른과 같은 부분을 생산한다.[37] 복잡한 사운드 시퀀스와 다음절 단어들을 만들어내는 그들의 능력은 중년의 유년시절 내내 계속해서 향상되고 있다.[32]

영유아 언어발달의 생물학적 기초

생후 1년 동안 유아 발성의 발달 변화는 그 기간 동안의 신체 발달에 영향을 받는다. 성대의 신체적 성장, 뇌 발달, 발성을 담당하는 신경학적 구조의 발달은 유아기의 발성 발달의 요인이다.[1]

유아 성대

유아 성대는 더 작고, 초기에는 어른들의 성대와는 다른 모양을 하고 있다. 유아의 혀가 입 전체를 채우기 때문에 움직임의 범위가 줄어든다. 얼굴뼈가 자라면서 움직임의 범위가 늘어나게 되는데, 이것은 아마도 유아들이 만들어내기 시작하는 다양한 소리들의 증가에 기여할 것이다. 근육과 감각 수용기의 발달은 또한 유아들에게 소리 생성을 더 잘 통제하게 한다.[1] 유아 턱과 입에 의해 가능한 제한된 움직임은 재잘거리는 것의 전형적인 자음-보울 (CV) 교대작용에 책임이 있을 수 있고 심지어 세계 언어에서의 CV 음절의 우위는 인간의 성기의 제한된 움직임의 이 제한된 범위에 의해서 진화적으로 야기되었을 수도 있다는 제안까지 나왔다.[38]

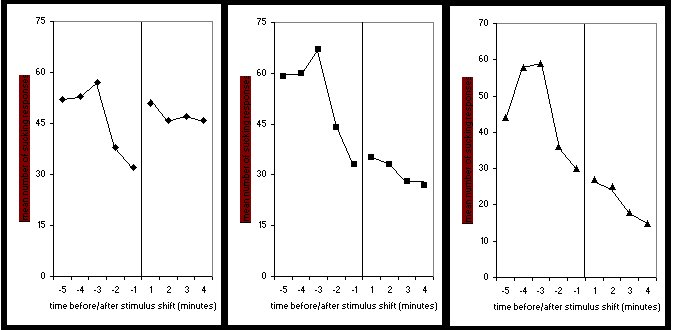

유아와 성인의 성악의 차이는 아래의 그림 3(유아)과 그림 4(성인)에서 볼 수 있다.

신경계

우는 소리와 식물성 소리는 피질보다 빨리 성숙하는 뇌간에서 조절된다. 더 높은 뇌 구조의 신경학적 발달은 유아들의 발성의 특정한 발달과 일치한다. 예를 들어, 6주에서 8주 사이에 변연계통의 일부 영역이 기능하기 시작할 때 발생한다. 변연계는 감정표현에 관여하는 것으로 알려져 있으며, 유아에게 구애를 하는 것은 만족감과 관련이 있다. 변연체계의 추가 발달은 16주 정도부터 웃음이 시작되는 원인일 수 있다. 마지막으로 위에서 언급한 구조보다 늦게 발달하는 운동 피질은 생후 6개월에서 9개월 사이에 시작되는 표준적인 재잘거림을 위해 필요할 수 있다.[1]

참조

- ^ a b c d e f g h Erika Hoff (2009). Language development. Boston, MA: Wadsworth/Cengage Learning. ISBN 978-0-495-50171-8. OCLC 759925056.

- ^ http://www.sciencenews.org/view/generic/id/352781/description/Babies_learn_words_before_birth

- ^ Mehler, J.; P. Jusczyk, G. Lambertz, N. Halsted, J. Bertoncini, C. Amiel-Tison (1988). "A precursor of language acquisition in young infants". Cognition. 29 (2): 143–178. doi:10.1016/0010-0277(88)90035-2. PMID 3168420. S2CID 43126875.CS1 maint: 여러 이름: 작성자 목록(링크)

- ^ a b Eimas, P. D.; E. R. Siqueland, P. Jusczyk, J. Vigorito (1971). "Speech perception in infants". Science. 171 (3968): 303–306. Bibcode:1971Sci...171..303E. doi:10.1126/science.171.3968.303. hdl:11858/00-001M-0000-002B-0DB3-1. PMID 5538846. S2CID 15554065.CS1 maint: 여러 이름: 작성자 목록(링크)

- ^ Werker, J. F.; R. C. Tees (1984). "Cross-language speech perception: Evidence for perceptual reorganization during the first year of life". Infant Behavior and Development. 7: 49–63. CiteSeerX 10.1.1.537.6695. doi:10.1016/S0163-6383(84)80022-3.

- ^ Fernald, A.; P. K. Kuhl (1987). "Acoustic determinants of infant preference for motherese speech". Infant Behavior and Development. 10 (3): 279–293. doi:10.1016/0163-6383(87)90017-8.

- ^ Mandel, D. R.; P. W. Jusczyk, D. B. Pisoni (1995). "Infants' recognition of the sound patterns of their own names". Psychological Science. 6 (5): 314–317. doi:10.1111/j.1467-9280.1995.tb00517.x. PMC 4140581. PMID 25152566.

- ^ Kuhl, P. K. (1983). "Perception of auditory equivalence classes for speech in early infancy". Infant Behavior and Development. 6 (2–3): 263–285. doi:10.1016/S0163-6383(83)80036-8.

- ^ Maye, J.; J. F. Werker, L. Gerken (2002). "Infant sensitivity to distributional information can affect phonetic discrimination". Cognition. 82 (3): 101–111. doi:10.1016/S0010-0277(01)00157-3. PMID 11747867. S2CID 319422.

- ^ Karzon, R. G. (1985). "Discrimination of polysyllabic sequences by one- to four-month-old infants". Journal of Experimental Child Psychology. 39 (2): 326–342. doi:10.1016/0022-0965(85)90044-X. PMID 3989467.

- ^ Jusczyk, P. W.; D. M. Houston, M. Newsome (1999). "The beginning of word segmentation in English-learning infants". Cognitive Psychology. 39 (3–4): 159–207. doi:10.1006/cogp.1999.0716. PMID 10631011. S2CID 12097435.

- ^ Morgan, J. L.; K. Demuth (1996). Signal to Syntax: Bootstrapping from Speech to Grammar in Early Acquisition. Mahwah, NJ: Earlbaum.

- ^ a b c d e Fenson, L.; P. S. Dale; J. S. Reznick; E. Bates; D. J. Thal; S. J. Pethick (1994). "Variability in early communicative development". Monographs of the Society for Research in Child Development.

- ^ Jusczyk, P. W.; A. D. Friederici, J. M. I. Wessels, V. Y. Svenkerud (1993). "Infants' sensitivity to the soundpatterns of native language words". Journal of Memory and Language. 32 (3): 402–420. doi:10.1006/jmla.1993.1022.CS1 maint: 여러 이름: 작성자 목록(링크)

- ^ Werker, J F; R C Tees (1984). "Cross-language speech perception: Evidence for perceptual reorganization during the first year of life". Infant Behavior and Development. 7: 49–63. CiteSeerX 10.1.1.537.6695. doi:10.1016/S0163-6383(84)80022-3.

- ^ Stark, R. E. (1980). "Stages of speech development in the first year of life". In Yeni-Komshian, G. H.; J. F. Kavanagh, C. A. Ferguson (eds.). Child Phonology. Volume 1: Production. New York, NY: Academic Press. pp. 73–92.

- ^ a b Kent, R. D.; A. D. Murray (1982). "Acoustic features of infant vocalic utterances at 3, 6, and 9 months". Journal of the Acoustical Society of America. 72 (2): 353–363. Bibcode:1982ASAJ...72..353K. doi:10.1121/1.388089. PMID 7119278.

- ^ a b Oller, D. K. (1986). "Metaphonology and infant vocalizations". In Lindblom, B.; R. Zetterstrom (eds.). Precursors of Early Speech. New York, NY: Stockton Press. pp. 21–35.

- ^ Whalen, D. H.; A. G. Levitt, L. M. Goldstein (2007). "VOT in the babbling of French- and English-learning infants". Journal of Phonetics. 35 (3): 341–352. doi:10.1016/j.wocn.2006.10.001. PMC 2717044. PMID 19641636.

- ^ Brown, R. (1958). "How shall a thing be called?". Psychological Review. 65 (1): 14–21. doi:10.1037/h0041727. PMID 13505978.

- ^ Bates, E. (1976). Language and Context: The Acquisition of Pragmatics. New York, NY: Academic Press.

- ^ a b Werker, J. F.; C. T. Fennel, K. M. Corcoran, C. L. Stager (2002). "Infants' ability to learn phonetically similar words: Effects of age and vocabulary size". Infancy. 3: 1–30. doi:10.1207/s15327078in0301_1.CS1 maint: 여러 이름: 작성자 목록(링크)

- ^ Swingley, D.; R. N. Asley (2000). "Spoken word recognition and lexical representation in very young children". Cognition. 76 (2): 147–166. doi:10.1016/S0010-0277(00)00081-0. hdl:11858/00-001M-0000-000E-E627-8. PMID 10856741. S2CID 6324150.

- ^ Dollaghan, C. (1985). "Child meets word: "Fast mapping" in preschool children". Journal of Speech and Hearing Research. 28 (3): 449–454. doi:10.1044/jshr.2803.454. PMID 4046586.

- ^ Mervis, C. B.; J. Bertrand (1994). "Acquisition of the novel name-nameless category principle". Child Development. 65 (6): 1646–1662. doi:10.2307/1131285. JSTOR 1131285. PMID 7859547.

- ^ Markman, E. M.; J. L. Wasow, M. B. Hansen (2003). "Use of the mutual exclusivity assumption by young word learners". Cognitive Psychology. 47 (3): 241–275. doi:10.1016/S0010-0285(03)00034-3. PMID 14559217. S2CID 42489580.

- ^ Carey, S. (1978). "The child as a word learner". In Halle, M.; J. Bresnan, G. A. Miller (eds.). Linguistics Theory and Psychological Reality. Cambridge, MA: MIT Press. pp. 264–293.

- ^ a b Liberman, I. Y.; D. Shankweiler, F. W. Fischer, B. Carter (1974). "Explicit syllable and phoneme segmentation in the young child". Journal of Experimental Child Psychology. 18 (2): 201–212. CiteSeerX 10.1.1.602.5825. doi:10.1016/0022-0965(74)90101-5.CS1 maint: 여러 이름: 작성자 목록(링크)

- ^ Treiman, R. (1985). "Onsets and rimes as units of spoken syllables: Evidence from children". Journal of Experimental Child Psychology. 39 (1): 181–191. doi:10.1016/0022-0965(85)90034-7. PMID 3989458.

- ^ Bryant, P. E.; L. Bradley, M. Maclean, J. Crossland (1989). "Nursery rhymes, phonological skills and reading". Journal of Child Language. 16 (2): 407–428. doi:10.1017/S0305000900010485. PMID 2760133.CS1 maint: 여러 이름: 작성자 목록(링크)

- ^ Vogel, I.; E. Raimy (2002). "The acquisition of compound vs. phrasal stress: the role of prosodic constituents". Journal of Child Language. 29 (2): 225–250. doi:10.1017/S0305000902005020. PMID 12109370.

- ^ a b c d e Vihman, M. M. (1996). Phonological Development. The Origins of Language in the Child. Oxford, UK: Blackwell.

- ^ Walley, A. C. (1993). "The role of vocabulary development in children's spoken word recognition and segmentation ability". Developmental Review. 13 (3): 286–350. doi:10.1006/drev.1993.1015.

- ^ Gooden, S. (2003). The Phonology and Phonetics of Jamaican Creole Reduplication. Columbus, OH: The Ohio State University, PhD Dissertation.

- ^ Hoff, E.; L. Naigles (2002). "How children use input to acquire a lexicon". Child Development. 73 (2): 418–433. doi:10.1111/1467-8624.00415. PMID 11949900.

- ^ Gathercole, S. E.; A. D. Baddeley (1989). "Evaluation of the role of phonological STM in the development of vocabulary in children: A longitudinal study". Journal of Memory and Language. 28 (2): 200–213. doi:10.1016/0749-596X(89)90044-2.

- ^ Sander, E. K. (1972). "When are speech sounds learned?". Journal of Speech and Hearing Disorders. 37 (1): 55–63. doi:10.1044/jshd.3701.55. PMID 5053945.

- ^ MacNeilage, P. F.; B. L. Davis (2001). "Motor mechanisms in speech ontogeny: phylogenetic, neurobiological and linguistic implications". Current Opinion in Neurobiology. 11 (6): 696–700. doi:10.1016/S0959-4388(01)00271-9. PMID 11741020. S2CID 34697879.