황금두꺼비

Golden toad| 황금두꺼비 | |

|---|---|

| |

| 수컷황금두꺼비 | |

| 과학적 분류 | |

| 도메인: | 진핵생물 |

| 킹덤: | 애니멀리아 |

| 문: | 초르다타 |

| 클래스: | 양서류 |

| 순서: | 아누라 |

| 가족: | 부폰과 |

| 속: | 인실리우스 |

| 종: | ◦I. 위험성 |

| 이항명 | |

| †인실리우스 페릴렌 (Savage, 1966) | |

| 동의어 | |

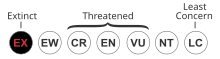

황금두꺼비 (Incilius periglenses)는 [3]한때 코스타리카 몬테베르데의 북쪽 지역의 약 4 평방 킬로미터의 작고 높은 지역에 풍부했던 진짜 두꺼비의 멸종된 종입니다.그것은 엘프 구름 [4]숲의 고유종이었습니다.몬테베르데 두꺼비, 알라주엘라 두꺼비, 오렌지 두꺼비로도 불리는 이 두꺼비는 양서류 감소 [5]위기의 "포스터 차일드"로 흔히 여겨지고 있습니다.이 두꺼비는 1966년 파충류학자 제이 [3]새비지에 의해 처음으로 묘사되었습니다.수컷 황금두꺼비 한 마리가 마지막으로 목격된 것은 1989년 5월 15일이었고, 그 이후로 국제 자연 [1]보전 연맹에 의해 멸종된 것으로 분류되었습니다.

묘사

황금두꺼비는 부폰과(Bufonidae )에 속하는 약 500 종의 하나였습니다. "진정한 두꺼비"입니다.수컷은 주황색이었고 때때로 배에 약간 얼룩이 있었습니다. 반면에 암컷은 검은색, 노란색, 빨간색, 녹색, 그리고 흰색을 포함하여 더 많은 다양한 색을 보였습니다. 두 성별 모두 매끄러운 피부를 가지고 있었습니다.수컷들이 암컷들을 짝짓기 하도록 유인하는 밝은 오렌지색을 가지고 있는 반면, 암컷들은 노란색 [6]선으로 윤곽이 그려진 어두운 숯 색으로 덮여 있었습니다.성적 이형성은 전형적으로 남성보다 큰 여성들을 식별하는 데 중요한 역할을 했습니다.몸길이는 남성의 경우 39~48mm였고 여성의 경우 42~56mm였습니다.수컷은 [7]암컷보다 팔다리가 비례적으로 길고 코가 더 예쁩니다.암컷은 또한 궤도(눈구멍) 높이 이상의 두개골 볏이 커졌고, 수컷은 볏이 훨씬 [8]더 낮았습니다.

사람들은 [4]특히 건기에 대부분의 삶을 습윤 굴에서 보냈습니다.황금두꺼비의 평균 수명은 알려지지 않았지만, 황금두꺼비과의 다른 양서류 종들은 평균 [9]수명이 10-12년입니다.

서식지 및 분포

이 황금 두꺼비는 몬테베르데 시 [10]북쪽의 구름 숲 지역에 있는 코스타리카의 몬테베르데 구름 보호구역 북부에 서식했습니다.그것은 평균 고도가 1,500에서 1,620 [11]m인 8 km 이하, 그리고2 아마도 0.52 km 이하의 면적에 분포했습니다.그 종은 더 낮은 [8]고도를 선호하는 것처럼 보였습니다.

생식

황금두꺼비의 주요 서식지는 브릴란테라고 불리는 차갑고 습한 능선에 있었습니다.그들은 3월 말부터 4월까지 나무 뿌리 사이의 빗물 웅덩이에서 처음 몇 주 동안 짝짓기를 하기 위해 알을 [4][12]낳습니다.1972년 이후 1500마리의 황금 두꺼비가 번식하는 것으로 보고되었습니다.마지막으로 기록된 번식 에피소드는 1987년 [13]4월에서 5월 사이에 발생했습니다.

건기가 끝나고 숲이 습해진 4월 몇 주 동안 수컷들은 땅웅덩이 근처에 대거 모여 암컷들을 기다리곤 했습니다.황금 두꺼비는 3월부터 [14]6월까지 많은 비가 오면 폭발적으로 번식하는 것으로 밝혀졌습니다.남성들은 마주친 다른 사람들을 꼭 껴안고 나서 파트너의 성별을 확인합니다.수컷이 암컷 황금두꺼비를 발견하자마자, 수컷은 암컷이 [15]알을 낳을 때까지 앰플렉서스를 벌였습니다.수컷들은 짧은 짝짓기 철이 끝날 때까지 짝짓기 기회를 얻기 위해 서로 싸우다가 두꺼비들이 [16]굴로 물러나게 됩니다.

수컷이 암컷보다 10 대 1로 더 많아진 어떤 해에는 총각들이 종종 양팔 쌍을 공격하고 "두꺼비 [3]공 덩어리"라고 묘사되는 것을 형성하게 하는 상황이 벌어졌습니다.1977년과 1982년 시즌 동안 사육장에서는 수컷이 암컷보다 8 대 1 이상 많았습니다.각 두꺼비 부부는 6주의 짝짓기 기간 동안 매주 200-400개의 알을 낳았고, 각 알의 지름은 약 3mm였습니다.검은 구와 황갈색 구와 황금 두꺼비의 알들은 종종 1인치 이하의 작은 웅덩이에 쌓였습니다.올챙이는 며칠 만에 출현했지만, 변태하기 위해서는 4~5주가 더 필요했습니다.이 기간 동안, 그들은 날씨에 크게 의존했습니다.비가 너무 많이 오면, 그들은 가파른 산비탈을 따라 씻겨 내려가고, 물웅덩이가 너무 적으면, 물웅덩이가 말라 버립니다.

1987년, 미국의 생태학자이자 파충류학자인 마사 크럼프(Martha Crump)가 황금두꺼비의 짝짓기 의식을 기록했습니다.그녀의 책 황금개구리를 찾아서에서, 그녀는 그것을 "내가 본 것 중 가장 놀라운 광경들 중 하나"라고 묘사했고, 그것들이 "숲 바닥에 있는 조각상들, 눈부신 보석들"처럼 보인다고 말했습니다.1987년 4월 15일, 크럼프는 자신이 관찰하고 있던 "주방 싱크대 크기의 수영장"에서 133마리의 두꺼비가 짝짓기를 하고 있는 것을 세었다고 현장 일기에 기록했습니다.5일 후, 그녀는 그 지역의 수영장이 마르는 것을 목격했는데, 그녀는 엘니뇨 남방 진동의 영향으로 "이미 곰팡이로 뒤덮인 건조한 달걀을 뒤로하고" 말았습니다.두꺼비들은 5월에 다시 짝짓기를 시도했습니다.크럼프가 찾아낸 알 43,500개 중 올챙이 29마리만 숲의 [17]땅이 말라가며 살아남았습니다.

보존이력

제이 새비지는 1964년에 황금두꺼비를 [3]발견했습니다.1964년에 약 17년간 발견된 이후 1987년 4월부터 7월까지 약 1500마리의 성체 두꺼비의 개체수가 [18]보고되었습니다.인구가 매우 적고 지역화되었기 때문에, 알려진 지역을 중심으로 4km의2 보호구역이 설정되었고,[19] 결국 105km까지2 확장되었습니다.1988년에 [18]목격된 두꺼비는 마사 크럼프(Martha Crump)가 목격한 두꺼비를 포함하여 10마리 또는 11마리뿐이었고[1], 크럼프가 1년 [16]전에 보았던 것과 같은 외딴 수컷 두꺼비를 마지막으로 목격한 1989년 5월 15일 이후에는 한 마리도 목격되지 않았습니다.

발견과 실종 사이의 기간 동안, 황금 두꺼비는 코스타리카의 [20]생물 다양성을 홍보하는 포스터에 자주 등장했습니다.또 다른 종인 홀드리지 두꺼비는 2008년에 멸종된 것으로 선언되었으나 그 이후로 [21]재발견되었습니다.

소멸

지구 양서류 평가 (GAA)는 광범위한 분석에서 "멸종 가능성이 있는" 122 종을 포함하여 427 종을 "심각한 멸종 위기"로 분류했습니다.황금두꺼비를 포함한 대부분의 종들은 겉보기에는 방해받지 않는 환경에서도 [8]그 수가 감소했습니다.마지막으로 목격한 지 5년이 지난 1994년 말까지도 연구자들은 비슷한 두꺼비 종의 수명이 최대 [18]12년이기 때문에 I. perrigenes가 굴에서 계속 살기를 희망했습니다.2004년까지 IUCN은 새비지(Savage)와 관련된 평가를 거쳐 멸종된 종으로 분류했습니다.IUCN의 결론은 1989년 이후 목격자가 없었던 것과 [1]그 이후로 수행된 "광범위한 수색"에 근거한 것입니다.2010년 8월, 야생에서 멸종된 것으로 생각되는 다양한 종의 개구리의 상태를 확인하기 위해 국제 자연 보전 연맹의 양서류 전문가 그룹이 주최한 조사에서 생존 [22]표본의 증거를 찾는데 실패했습니다.

황금 두꺼비에 대한 기록이 지속적으로 수집되었기 때문에, 그들의 빠른 소멸은 잘 기록되어 있지만, 그 원인은 여전히 잘 알려지지 않았습니다.1989년 이후로 증명된 목격사례는 없습니다.그 실종은 원래 1987년에서 1988년 사이에 극심한 신열대 가뭄에 기인했지만, 그 이후로 다른 요인들이 더 유력한 [19]원인으로 취급되어 왔습니다.IUCN은 "제한된 범위, 지구 온난화, 키트리디오균증 그리고 공기 중 오염"[1]을 포함하여 종의 멸종에 대한 수많은 가능한 이유를 제시했습니다.제니퍼 네빌(Jennifer Neville)은 자신의 기사 "황금 두꺼비의 경우: 날씨 패턴이 쇠퇴로 이어지다"에서 멸종을 설명하는 다양한 가설들을 조사했고, 크럼프(Crump)의 엘니뇨 가설이 이용 가능한 [18]데이터에 의해 "분명히 지지"된다고 결론지었습니다.네빌은 자신의 글에서 두꺼비의 쇠퇴를 설명하는 다른 가설들의 결점에 대해 논의했습니다.황금두꺼비의 감소가 UV-B 방사선의 증가에 의한 것임을 시사하는 UV-B 방사선 이론은 높은 고도의 UV-B 방사선이 기록되지 않았기 때문에 이를 뒷받침하는 증거가 거의 없으며,[18] UV-B 방사선의 증가가 항문에 영향을 미칠 것이라는 증거도 거의 없습니다.또 다른 이론은 건조한 환경으로 인한 무뇨수 손실이 성인들 사이에 높은 사망률을 야기하는데 도움을 주었다는 것입니다. 비록 이 점은 논쟁이 [4]치열하지만 말입니다.

1991년, ML Crump, FR Hensley, 그리고 KL Clark는 코스타리카에서 황금두꺼비의 감소가 그 종이 지하에 있는지 멸종했는지를 이해하려고 시도했습니다.그들은 1970년대 초반부터 1987년까지 매년 4월부터 6월까지 황금 두꺼비가 번식을 위해 퇴각한 곳에서 나타난다는 것을 발견했습니다.1991년 연구 기간 동안, 가장 최근에 알려진 번식 에피소드는 1987년 4월/5월에 발생했습니다.다섯 곳의 사육장에서 1500마리 이상의 성체가 관찰되었지만 최대 29마리의 올챙이가 이 장소에서 변형되었습니다.1988-90년 4월에서 6월 사이에 Crump 등은 번식지를 조사하는 동안 겨우 11마리의 두꺼비를 발견했습니다.그 종들의 감소를 연구하기 위해, 그들은 사육장의 강우량, 수온, 그리고 pH를 분석했습니다.기후 패턴과 번식 서식지의 특성에 대한 데이터는 1987년 이후 건기 동안 따뜻한 수온과 적은 강수량이 번식에 불리한 조건을 초래했을 수 있다는 것을 밝혀냈습니다.두꺼비들은 실제로 살아있다가 적절한 날씨 상태를 기다리며 은신처에 숨어있었을지도 모릅니다.두꺼비의 부족은 예측할 수 없는 [11]환경에 대한 정상적인 반응이었을 수도 있습니다.그러나 이 가설은 30년 가까이 지난 후에도 여전히 유효하지 않을 것으로 보입니다.게다가, 1987년 이후로 매우 좋은 조건으로 많은 교미 계절이 있었지만, 그 [18]종의 재등장은 없었습니다.

기후가설

기후와 관련된 멸종 가설은 지구의 기온 상승이 극단적인 엘니뇨 현상을 일으켰다고 가정합니다.가설을 검증하기 위해 1900-2002년에 걸친 데이터를 식별하는 나무의 산소 동위원소 측정치를 사용하여 연구를 수행했습니다.이 결과는 "지구 온난화와 관련된 추세의 증거는 없다"는 것을 발견했지만, 더 오래 전의 광범위한 기후 데이터 없이는 기후에 대한 인위적인 변화가 골든 [23]두꺼비의 멸종에 역할을 했는지 결론을 내리기가 어렵습니다.

1999년, UN의 기후 변화에 관한 정부간 패널 (IPCC)은 황금두꺼비가 오세아니아 설치류와 함께 멸종 [24]위기를 "핵심적인 동인"으로 암시한 두 종 중 하나라는 것을 확인했습니다.

기후 변동성은 엘니뇨 남방 진동 [25]사건으로 인한 건기의 영향에 의해 크게 좌우됩니다.1986년부터 1987년까지, 엘니뇨는 코스타리카의 몬테베르데에서 기록된 최저 강우량과 최고 기온을 기록했습니다.엘니뇨 동안의 기후 변화는 대서양의 증가된 기압과 태평양의 감소로 인해 발생합니다.바람이 불면서 태평양 쪽 경사면에 내린 비의 양이 줄었고,[15] 건기에는 평년보다 기온이 크게 높았습니다.그 당시, 연구원들은 두꺼비들이 습윤 교미 상태가 돌아오기를 기다리고 있었는지 아니면 단순히 멸종되었는지 확신하지 못했습니다.

곰팡이 감염설

아메리카 열대지방에서 발견되는 또 다른 속인 아텔로푸스(Atelopus)에서는 ~110종의 약 67%가 멸종 또는 멸종 위기에 처한 것으로 추정되는데, 이와 관련하여 [8]키트리오마이코시스(chytridomycosis)의 원인이 되는 병원성 키트리드 균류 Batrachytrium dendrobatidis가 관련되어 있습니다.

Rohr [26]등은 키트리드 곰팡이가 어떻게 황금두꺼비의 멸종을 초래했는지에 대한 세 가지 가설을 검토했습니다.시공간적 확산 가설, 기후 연계 전염병 가설, 키트리드-열-최적 가설이 그것입니다.시공간적 확산 가설은 B. dendrobatidis와 관련된 개체수 감소가 기후 변화와는 무관하게 B. dendrobatidis의 도입과 확산의 결과라고 주장합니다.기후와 연관된 전염병 가설은 기후 변화가 병원체와 상호작용한 결과라고 말합니다.B. dendrobatidis가 냉해성 [27]병원체이기 때문에 이 가설은 역설로 이어집니다.키트리드-열-최적 가설은 지구 온난화가 따뜻한 해에 구름의 덮임을 증가시켜 낮의 냉각과 밤의 온난화가 동시에 일어났다는 것을 제시합니다. 이 온도는 B. dendrobatis 성장에 [26]최적의 열 온도입니다.이 이론은 [28]논란의 여지가 있습니다.

또 다른 설명은 키트리드 열 최적 가설이라고 불립니다.1986-1987년[29] 엘니뇨 사건에 기초한 파운드와 크럼프의 초기 연구는 더 높은 기온과 더 낮은 계절 강우로 인한 건조한 상태를 관찰한 후 이것이 잠재적으로 멸종의 원인이 될 수 있다는 결론을 내렸습니다.키트리디오균증이 결국 전 세계적으로 양서류 멸종의 주요 원인으로 밝혀지면서, 이 원인들 간의 연관성이 [30]가설로 제시되었습니다.이를 테스트하기 위해, 그들은 방사성 탄소와 연대 검증을 사용하여 강수량의 온도를 측정하는 데 일반적으로 사용되는 δ18O (delta-O-18)의 양을 테스트했습니다.그들은 엘니뇨 남방진동(ENSO) 연도에서 1983년, 1987년, 1998년에 대해 평균보다 2배 이상 높은 2.0%의 강력한 평균 양성 이상 현상을 나타냈다는 것을 발견했습니다.이러한 강한 양의 이상 징후는 강수량이 더 적고 온도차가 [30]섭씨 1도 이상인 기간을 나타내는 지표입니다.

기후 연계 전염병 가설은 기후 변화와 양서류 병원체 간의 상관관계를 제시하기도 합니다.키트리드-열-최적 가설과는 달리, 기후 연계-유행 가설은 따뜻한 날씨와 질병 발생 사이의 직접적인 사건의 연쇄를 가정하지 않습니다.이 해석은 지구 기후 변화가 종 멸종과 직접적인 관련이 있다고 가정하고, "건조한 날이 증가하는 패턴은 인위적인 온실가스 [25]배출로 인한 지구 온도 상승을 의미한다"고 주장합니다.황금두꺼비의 개체수 감소를 질병과 연관 짓는 결과와 최근의 발견들을 받아들이면서, 저자들은 기후로 인한 전염병이 생물 다양성에 대한 즉각적인 위협이라고 결론지었습니다.이는 또한 이러한 온난화가 [8]Bd에 유리한 국부적인 또는 미시적인 온도 변화, 즉 증가와 감소로 변환함으로써 질병 발생을 가속화할 수 있는 일련의 사건들을 지적합니다.

특히 B. dendrobatidis는 차갑고 습한 조건에서 점점 더 악성화됩니다.따라서 병원체가 따뜻한 기후에서 확산된다는 생각은 역설적입니다.따뜻한 기후로 인해 이 종들이 질병에 더 취약해졌거나, 그 따뜻한 해에 바트라키트리움을 [8]직접적으로 선호했을 가능성이 있습니다.

키트리드-열-최적성 가설과 기후 연계-유행 가설 모두와 대조적으로 시공간적 확산 가설은 B. dendrobatidis로 인한 인구 감소가 기후 변화의 영향을 받지 않는 방식으로 유한한 양의 도입 부위에서 B. dendrobatidis의 도입 및 확산에 의해 발생했음을 시사합니다.B. dendrobatidis의 모든 가능한 기원에 대한 맨텔 검정은 그들의 가설이 정확한지를 확인하기 위해 사용되었습니다.그들은 탈강 시기와 관측된 최근 연도에서 공간적 거리와 거리 사이에 긍정적인 상관관계를 보았습니다.티나 L에 의한 "감염성 곰팡이 병원체 바트라코티트리움 덴드로바티디스의 출현과 동시에 신열대 양서류의 대량 멸종"Cheng 등은 또한 B. dendrobatidis의 기원을 추적하고 멕시코에서 코스타리카까지 추적함으로써 시공간 확산 가설과 유사합니다.게다가, 이 연구는 또한 지역 양서류 종들이 개체수 [31]감소를 초래할 수 있는 B. dendrobatidis에 대한 극도의 민감성을 가질 수 있다는 것을 보여줍니다.

곰팡이가 황금 두꺼비를 죽인다는 이론과 모순되는 증거들이 있어 왔습니다.I. perriglenes의 수집 및 보존된 3개의 표본은 B. dendrobatidis에 음성으로 확인되었습니다.B. dendrobatidis가 너무 손상되어 감지할 수 없었을 가능성이 있지만, 이 데이터를 가지고도 기후 변화가 치명적인 곰팡이의 성장과 확산에 충분히 큰 영향을 미쳤다는 것을 증명하기에는 충분하지 않습니다.검사 방법이 초기 감염을 감지하기에 충분하지 않았거나 검체가 너무 손상되어 검사를 수행할 수 없을 수 있습니다.더 가능성 있는 설명은 표본들이 몬테베르데에서 B. dendrobatidis의 출현 추정과 문서화 이전에 수집되었다는 것입니다.B. dendrobatidis가 황금두꺼비의 멸종에 역할을 했을 가능성이 매우 높지만, 아직 결정적인 [5]판결을 내리기에는 충분한 자료가 없습니다.

참고 항목

참고문헌

- ^ a b c d e 새비지, J., 파운드, J. & 볼라뇨스, F. (2008)인실리우스 위험.IUCN 적색 목록Doi:10.2305/IUCN.UK.2008.RLTS.T3172A9654595.en

- ^ "Appendices CITES". cites.org. Retrieved 2022-01-14.

- ^ a b c d Jay Savage (1965). "An extraordinary new toad from Costa Rica". Revista de Biología Tropical. 14: 153–167. Archived from the original on 2015-06-26. Retrieved 2009-01-13.

- ^ a b c d Pounds, J. Alan; Crump, Martha L. (1994). "Amphibian declines and climate disturbance: The case of the golden toad and the harlequin frog". Conservation Biology. 8 (1): 72–85. doi:10.1046/j.1523-1739.1994.08010072.x. JSTOR 2386722.

- ^ a b Richards-Hrdlicka, K. L. (2013). "Preserved specimens of the extinct golden toad of Monteverde (Cranopsis periglenes) tested negative for the amphibian chytrid fungus (Batrachochytrium dendrobatidis)". Journal of Herpetology. 47 (3): 456–458. doi:10.1670/11-243. S2CID 86276805.

- ^ "Reproductive Ecology of the Endangered Golden Toad (Bufo periglenes)". September 23, 2018.

- ^ "Recently Extinct Animals – Species Info – Golden Toad". October 28, 2015. Archived from the original on March 4, 2016.

- ^ a b c d e f Alan Pounds, J.; Bustamante, M. N. R.; Coloma, L. A.; Consuegra, J. A.; Fogden, M. P. L.; Foster, P. N.; La Marca, E.; Masters, K. L.; Merino-Viteri, A. S.; Puschendorf, R.; Ron, S. R.; Sánchez-Azofeifa, G. A.; Still, C. J.; Young, B. E. (2006). "Widespread amphibian extinctions from epidemic disease driven by global warming". Nature. 439 (7073): 161–167. Bibcode:2006Natur.439..161A. doi:10.1038/nature04246. PMID 16407945. S2CID 4430672.

- ^ Blaustein, A.B. (1994). "Chicken little or nero's fiddle? A perspective on declining amphibian populations" (PDF). Herpetologica. 50 (1): 85–97. JSTOR 3892877. Archived from the original (PDF) on 2019-06-14.

- ^ L. Coleman, Jeffrey. "Anthropogenic Drivers and Chytridiomycosis: Untangling the Disappearances of the Golden Toad and Costa Rican Variable Harlequin Toad and Addressing Amphibian Decline". Bulletin of the Chicago Herpetological Society. 732 S. Financial Place, Chicago, IL 60605. 8 (55): 157. Retrieved 1 March 2021.

{{cite journal}}: CS1 메인 : 위치 (링크) - ^ a b Crump, M. L.; Hensley, F. R.; Clark, K. L. (1992). "Apparent Decline of the Golden Toad: Underground or Extinct?" (PDF). Copeia. 1992 (2): 413–420. doi:10.2307/1446201. JSTOR 1446201. Archived from the original (PDF) on 2014-05-05.

- ^ Mattoon, Ashley (July–August 2000). "Amphibia fading". World Watch. 13 (4): 12–23. Archived from the original on 2013-10-29. Retrieved 2013-10-24.

- ^ Sarkar, Sahotra (March 1996). "Ecological Theory and Anuran Declines". BioScience. 46 (3): 199–207. doi:10.2307/1312741. JSTOR 1312741.

- ^ Jacobson, S. K.; Vandenberg, J. J. (September 1991). "Reproductive Ecology of the Endangered Golden Toad (Bufo periglenes)". Journal of Herpetology. 25 (3): 321–327. doi:10.2307/1564591. JSTOR 1564591.

- ^ a b "The Extinction of the Golden Toad FINAL". jrscience.wcp.muohio.edu. Archived from the original on 2015-05-08. Retrieved 2015-10-29.

- ^ a b Flannery, Tim (2005). The Weather Makers. Toronto, Ontario: HarperCollins. pp. 114–119. ISBN 978-0-87113-935-1.

- ^ 크럼프, 마티 (1998)플래너리에서 인용한 황금개구리 찾기.

- ^ a b c d e f Neville, Jennifer J. (2003). "The Case of the Golden Toad: Weather Patterns Lead to Decline". North Ohio Association of Herpetologists. Archived from the original on October 10, 2004. Retrieved July 27, 2006.

- ^ a b Ochoa-Ochoa, Leticia (October 29, 2015). "The Demise of the Golden Toad and the Creation of a Climate Change Icon Species". Conservation and Society. 11 (3): 291. doi:10.4103/0972-4923.121034.

- ^ 필립스, K. 1994사라져가는 개구리들을 추적합니다.뉴욕: 펭귄. 244쪽. 네빌에서 인용.

- ^ "Reconsidering Extinction: Rediscovery of Incilius holdridgei (Anura: Bufonidae) in Costa Rica After 25 Years". ResearchGate. Retrieved 2015-12-27.

- ^ Black, Richard (2010-08-09). "Global hunt begins for 'extinct' species of frogs". BBC News. Retrieved 2010-08-09.

- ^ N., Anchukaitis, Kevin J. Evans, Michael. Tropical cloud forest climate variability and the demise of the Monteverde golden toad. National Academy of Sciences. OCLC 678805714.

{{cite book}}: CS1 유지 : 여러 이름 : 저자 목록 (링크) - ^ "'The ghost that haunts Monteverde': how the climate crisis killed the golden toad". the Guardian. 2022-11-21. Retrieved 2022-11-21.

- ^ a b Anchukaitis, Kevin J.; Evans, Michael N. (2010-03-16). "Tropical cloud forest climate variability and the demise of the Monteverde golden toad". Proceedings of the National Academy of Sciences. 107 (11): 5036–5040. Bibcode:2010PNAS..107.5036A. doi:10.1073/pnas.0908572107. ISSN 0027-8424. PMC 2841931. PMID 20194772.

- ^ a b Rohr, J. R.; Raffel, T. R.; Romansic, J. M.; McCallum, H.; Hudson, P. J. (2008). "Evaluating the links between climate, disease spread, and amphibian declines". Proceedings of the National Academy of Sciences. 105 (45): 17436–17441. Bibcode:2008PNAS..10517436R. doi:10.1073/pnas.0806368105. PMC 2582253. PMID 18987318.

- ^ Berger, L; Speare, R; Hines, HB; Marantelli, G; Hyatt, AD; McDonald, KR; Skerratt, LF; Olsen, V; Clarke, JM; Gillespie, G; Mahony, M; Sheppard, N; Williams, C; Tyler, MJ (July 2004). "Effect of season and temperature on mortality in amphibians due to chytridiomycosis". Australian Veterinary Journal. 82 (7): 434–439. CiteSeerX 10.1.1.498.1523. doi:10.1111/j.1751-0813.2004.tb11137.x. PMID 15354853.

- ^ Alford, Ross A.; Bradfield, K. S.; Richards, S. J. (31 May 2007). "Ecology – Global warming and amphibian losses" (PDF). Nature. 447 (7144): E3–E6. Bibcode:2007Natur.447....3A. doi:10.1038/nature05940. PMID 17538571. S2CID 4412404.

- ^ "El Niño and a Pathogen Killed Costa Rican Toad, Study Finds". The Earth Institute – Columbia University. 2010-03-01. Retrieved 2012-08-16.

- ^ a b Anchukaitis, K. J.; Evans, M. N. (2010). "Tropical cloud forest climate variability and the demise of the Monteverde golden toad". Proceedings of the National Academy of Sciences. 107 (11): 5036–5040. Bibcode:2010PNAS..107.5036A. doi:10.1073/pnas.0908572107. PMC 2841931. PMID 20194772.

- ^ Cheng, T. L.; Rovito, S. M.; Wake, D. B.; Vredenburg, V. T. (2011). "Coincident mass extirpation of neotropical amphibians with the emergence of the infectious fungal pathogen Batrachochytrium dendrobatidis". Proceedings of the National Academy of Sciences. 108 (23): 9502–9507. Bibcode:2011PNAS..108.9502C. doi:10.1073/pnas.1105538108. PMC 3111304. PMID 21543713.

추가열람

- Frost, D. R.; Grant, T.; Faivovich, J. N.; Bain, R. H.; Haas, A.; Haddad, C. L. F. B.; De Sá, R. O.; Channing, A.; Wilkinson, M.; Donnellan, S. C.; Raxworthy, C. J.; Campbell, J. A.; Blotto, B. L.; Moler, P.; Drewes, R. C.; Nussbaum, R. A.; Lynch, J. D.; Green, D. M.; Wheeler, W. C. (2006). "The Amphibian Tree of Life". Bulletin of the American Museum of Natural History. 297: 1–291. doi:10.1206/0003-0090(2006)297[0001:TATOL]2.0.CO;2. hdl:2246/5781. S2CID 86140137.

- Jacobson, S. K.; Vandenberg, J. J. (September 1991). "Reproductive Ecology of the Endangered Golden Toad (Bufo periglenes)". Journal of Herpetology. 25 (3): 321–327. doi:10.2307/1564591. JSTOR 1564591.

- 재앙에서 온 현장 노트 - 엘리자베스 콜베어

외부 링크

- '황금두꺼비의 멸종 – 전 세계적 위기의 징후' 2015-05-08 Miami University 웨이백 머신(Wayback Machine

- 아르키브: 황금두꺼비 – 부포피리글네스

- 몽가베이: 황금두꺼비

- 생명백과사전의 황금두꺼비

- 인실리우스 퍼리글렌 – 양서류 웹 종 계정