일반화

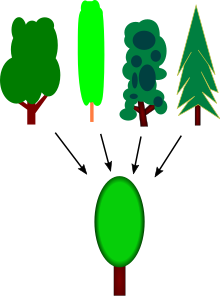

Generalization일반화는 특정 인스턴스의 공통 속성이 일반적인 개념 또는 [1]클레임으로 공식화되는 추상화의 한 형태입니다.일반화는 도메인 또는 요소 집합의 존재와 이러한 요소들이 공유하는 하나 이상의 공통 특성을 가정합니다(따라서 개념 모델을 생성합니다).이와 같이, 그것들은 (특히 논리, 수학, 과학에서) 모든 유효한 연역적 추론의 필수적인 기초이며, 여기에서 일반화가 주어진 상황에 적용되는지 여부를 결정하기 위해 검증 과정이 필요하다.

일반화는 또한 전체에 속하는 전체 부분을 식별하는 과정을 참조하기 위해 사용될 수 있습니다.남겨두면 무관할 수 있는 부분들은 하나의 그룹으로 모일 수 있고, 따라서 그들 사이에 공통의 관계를 확립함으로써 전체에 속할 수 있다.

그러나 모든 부품 간에 공통 관계가 설정되기 전에는 부품을 전체로 일반화할 수 없습니다.이는 부품이 관련이 없다는 것이 아니라 일반화에 대한 공통 관계가 아직 확립되지 않았다는 것을 의미합니다.

일반화의 개념은 많은 연결된 분야에서 폭넓게 적용되며, 때로는 특수한 맥락에서 더 구체적인 의미를 가질 수 있다(예: 심리학에서의 일반화,[1] 학습에서의 일반화).

일반적으로, 관련된 두 개념 A와 B가 주어졌을 때, A는 다음 두 가지가 모두 유지되는 경우에만 B의 "일반화"이다(예: B는 A의 특수한 경우).

- 개념 B의 모든 인스턴스는 개념 A의 인스턴스이기도 합니다.

- 개념 B의 인스턴스가 아닌 개념 A의 인스턴스가 있습니다.

예를 들어, 모든 새는 동물이지만 모든 동물이 새(예를 들어 개)인 것은 아니기 때문에 동물이라는 개념은 새라는 개념을 일반화한 것이다.자세한 내용은 전문화(생물학)를 참조하십시오.

하이퍼나임과 하이네임

일반화와 전문화(또는 특수화)의 연관성은 대조어인 hypernym과 hyponym에 반영된다.총칭으로서의 하이퍼넴은 복숭아, 떡갈나무와 같은 동등한 등급의 품목을 나타내는 나무라는 용어와 크루저와 찜기와 같은 동등한 등급의 품목을 나타내는 배라는 용어와 같은 등급의 품목을 의미한다.반면 하이네임은 나무에 포함된 복숭아, 참나무, 배에 포함된 크루저, 찜통 등 일반에 포함된 품목 중 하나다.하이퍼니임은 하이네임보다 상위이고 하이네임은 하이퍼니임보다 [2]하위입니다.

예

생물학적 일반화

동물이란 포유류, 새, 물고기, 양서류, 파충류의 총칭이다.

지리 공간 데이터의 지도 일반화

일반화는 지도 제작에서 다양한 축척과 목적에 맞는 지도를 만드는 기술로서 오랜 역사를 가지고 있다.지도일반화는 지도의 표시매체의 축척에 맞게 지도의 정보를 선택하고 표현하는 과정이다.이러한 방식으로 모든 지도는 표시 기준에 맞게 어느 정도 일반화되었습니다.여기에는 작은 지도 축척 지도도 포함되어 있어 실제 세계의 모든 세부 사항을 전달할 수는 없습니다.그 결과 지도 제작자는 지도 내에서 콘텐츠를 결정하고 조정하여 [3]지리공간 정보를 세계를 대표하는 지도 내에서 전달하는 적절하고 유용한 지도를 만들어야 합니다.

일반화는 컨텍스트 고유의 것을 의미합니다.즉, 올바르게 일반화된 지도는 가장 중요한 지도 요소를 강조하면서도 가장 충실하고 인식 가능한 방식으로 세계를 표현하는 지도입니다.지도를 유용하고 중요하게 만드는 것의 구별되는 특성을 보존하기 위해 지도에 남아 있는 항목의 세부사항과 중요도 수준은 일반화된 항목의 중요도보다 커야 합니다.

수학적 일반화

- 과구체, 타원체, 포물체 또는 쌍곡선 같은 4차원은 원추형 단면을 더 높은 차원으로 일반화한 것입니다.

- 테일러 시리즈는 맥로린 시리즈를 일반화한 것입니다.

- 이항식은 (+ ) {\의공식의 일반화입니다.

「 」를 참조해 주세요.

- 범주적 명령(윤리적 일반화)

- 세테리스파리버스

- 클래스 다이어그램

- 외부 타당성(과학적 연구)

- 잘못된 일반화

- 범용(동음이의)

- 비판적 사고

- 일반 선행 사례

- 성급한 일반화

- 상속(개체 지향 프로그래밍),

- 준거부

- -온음

- 라메르-더글라스-퍼커 알고리즘

- 의미 압축

- 전문화(로직), 그 반대 프로세스

- 발명가의 역설

레퍼런스

- ^ a b "Definition of generalization Dictionary.com". www.dictionary.com. Retrieved 30 November 2019.

- ^ Nordquist, Richard. "Definition and Examples of Hypernyms in English". ThoughtCo. Retrieved 30 November 2019.

- ^ "Scale and Generalization". Axis Maps. 14 October 2019. Retrieved 30 November 2019.