노르웨이의 기후 변화

Climate change in Norway노르웨이의 기후 변화는 스칸디나비아 반도의 서부에 얀 마옌 섬과 스발바르 군도를 포함하는 노르웨이에 영향을 미치는 지구 온난화 문제를 논의한다. 1인당 기준으로 볼 때, 노르웨이는 중동 이외의 지역에서 석유와 천연 가스를 생산하는 세계 최대의 생산국이자 수출국이다.[1] 2016년에는 로포텐 섬 인근 석유탐사 면허 56건이 새로 발급됐다. 그러나 노르웨이의 전력 수요의 98%는 노르웨이의 광범위한 담수 매장량을 이용해 발생되는 수력발전을 중심으로 재생 가능한 전력원에 의해 공급되고 있다.[2] 노르웨이는 해외 배출가스 감축 프로젝트에 부분적으로 투자함으로써 2030년까지 탄소중립성을 달성하고자 한다. 그것은 2050년까지 그 나라에서 무배출을 달성하기를 원한다.[3] 2020년에 노르웨이는 2030년까지 1990년 수준에서 국내 배출량을 50 - 55% 감축할 것을 약속했다.[4]

온실가스 배출량

에너지 소비량

2015년 노르웨이의 에너지 공급량은 170만 톤으로 1990년[5] 이후 311.3% 증가했으며 2015년 총 국내 소비량은 213테라와트시(TWh)로 이 중 89TWh가 가정과 서비스에 의해 사용되었다. 이는 가계소비가 2% 증가한 것으로, 기온이 낮아 난방수요가 증가했고,[6] 2014년부터 바이오연료 사용량도 7% 증가했기 때문으로 분석됐다. 세계적인 천연가스 및 석유 수요 증가로 2016년 1월 56건의 신규 면허가 발급돼 북해와 바렌츠 해역 외에 로포텐 섬 인근에서 석유 탐사를 더 할 수 있게 됐다.[7] 이것은 환경 등급과 파리의 공약을 개선하겠다는 수많은 약속에도 불구하고 이 지역의 생물다양성과 어류 재고량에 위협을 가하고 있다. 반면 노르웨이 전력 수요의 98%는 재생에너지로 공급되고, 95%는 수력발전에서 나온다.[2] 그들의 전기는 재생 가능한 에너지로 공급된다는 지식과 국내에서 생산되는 만큼 비용이 매우 저렴하기 때문에 노르웨이의 소비는 유럽 평균의 3배에 달한다.[5] 전기 소비량은 일반 단독주택에서 가정용 에너지 사용량의 약 77%에 해당한다.

교통

교통 부문은 노르웨이에서 생산되는 전체 온실가스 배출량(CO2

약 1650만t)의 3분의 1을 차지하며, 도로교통량은 CO2 약 1000만t을 차지한다.[8] 노르웨이의 교통혼합은 인구밀도가 낮고 형태가 좁으며 작은 섬이 많은 긴 해안선이 영향을 많이 받는다. 노르웨이 교통 통신부는 민간 항공, 공공 도로 및 철도 운송 분야, 국가 도로 시스템의 일부(즉, 연안 지역)를 구성하는 여객선 서비스에 대해 연안 관리, 해양 환경 및 항만 및 해상 운송 정책을 총괄한다. 대중교통과 도로 관련 업무를 지정된 군과 자치단체에 위임할 수 있는 능력도 갖췄다. 노르웨이의 대부분의 기반 시설은 공공 소유로 되어 있으며, 운영은 종종 민간 기업에 위탁되어 있다.

도시 인구와 주변의 대중교통은 잘 발달되어 있으며, 특히 오슬로는 최신 기술과 함께 지구 기반의 원거리 시스템에 통합된 메트로, 버스, 트램, 페리 네트워크를 자랑하는 유럽에서 가장 진보된 대중 교통 시스템 중 하나이다. 그러나 인구가 적은 지역은 대중교통 인프라가 부족한 경우가 많아 주민들이 자가용을 가질 수밖에 없다. 대중교통은 정부로부터 보조금을 받는다.[9]

철도운송

열차는 열차의 용량에 따라 CO2를

18-36g/km까지 생산했다.[10] 노르웨이의 주요 철도망은 표준궤도선 4,087km(2,556mi)로 구성되며, 이 중 242km(150mi)는 복선, 64km(40mi)는 고속철도(시속 210km/h까지), 2622km(64%)는 오버헤드 와이어로 15kV 16Hz AC를 통해 전력화된다. 이를 통해 98%(134개)의 온실가스 배출량을 대폭 줄일 수 있다.노르웨이 전력 부문의 TWh)는 재생에너지에 의한 전력(129개)이다.TWh 또는 95%는 수력 발전으로 생산된다.[11] 전기화되지 않는 구간은 미외사 북쪽 노선(도브르 선과 오포텐 선 제외)뿐이다. 디젤 기관차는 전기화되지 않은 구간을 운행한다. 모든 도시 철도는 전차선로의 오버헤드 와이어와 오슬로 T-bane의 세 번째 레일을 통해 750 V DC를 사용한다. 철도는 2015년 7383만6237명의 승객 355만5000km를 수송했으며 화물 운송은 3158만5437t 349만8000km에 달했다.[12]

도로교통

자동차

노르웨이의 전기차 선단은 수력 발전(98%)으로 인한 전력의 풍부함 때문에 세계에서 가장 깨끗한 자동차 중 하나이다. 이는 2016년 말 노르웨이 도로 전체 승용차 가운데 5%(13만5000대)가 플러그인(그림 2)으로 나타나면서 꾸준히 관심이 커지고 있다.[13] 정부 인센티브에는 모든 비반복 차량 요금(구매세 및 구매시 부가가치세 포함), 플러그인 하이브리드에 대한 세금 감면, 도로 여객선 무료 이용 등이 포함된다. 일부 자치단체에서는 무료로 주차할 수 있고 대중교통 전용 차선을 이용할 수 있다. 이러한 성공적인 정책 통합은 노르웨이에서 전기자동차가 널리 받아들여졌고 대중들은 심지어 정부 NTP를 위한 아이디어를 토론하고 제안할 기회를 가졌다. 그 결과 NTP는 2025년까지 버스와 경형 상업용 차량은 배출가스 제로 차량(즉, 전전기 또는 수소전기)이 되어야 한다는 목표를 설정하게 되었다. 그러나 지나치게 높은 공공보조금, 대중교통 차로의 교통 혼잡 증가, 재래식 자동차(의도적) 주차 공간 부족, 여객선 사업자의 수익 손실 등 부작용이 일부 나타나고 있다.

2019년 1~6월 노르웨이의 신차 중 절반가량이 전기차였고, 2018년 같은 기간의 4분의 1 수준이었다.[14]

2020년 3월 기준 노르웨이 자동차 판매의 55.9%가 전기자동차, 26.4%가 하이브리드(플러그 유무)이다.[15]

버스

각 카운티는 해당 지역의 공공 버스와 보트 운송을 담당하며, 철도, 지역 항공사, 연안 보트는 모두 국가에서 자금을 조달한다. 2015년에 버스는 40억 승객 킬로미터에 걸쳐 3억 5,600만 승객을 수송했다. 오슬로는 2050년까지 탄소중립화 계획을 충족시키기 위한 노력(2030년 조건)을 위해 이산화탄소

배출량(가스 대안에 비해 연간 버스당 44톤의 CO2를

배출)을 줄이기 위해 인간쓰레기에서 포획된 바이오메탄으로 시내버스를 전환하고 있다.[16]

민간 항공

민간 항공은 비행기의 용량에 따라 220-455g/km의 CO2를

생산했다.[10] 노르웨이는 98개의 공항을 가지고 있으며, 이 중 51개는 헬기장 1개를 포함하여 공공 비행을 용이하게 한다. 45/51은 정부가 공항 운영사인 Avinor를 통해 소유하고 있다. 노르웨이는 유럽에서 1인당 항공 여행이 가장 많은 나라로 오슬로에서 트론드하임, 버겐, 스타반거까지 가는 노선은 모두 유럽에서 가장 붐비는 10개 노선이다. 인구밀도가 낮은 지역의 철도 및 도로 인프라가 열악하고, 지형이 험준하며, 내륙과 북쪽의 인구가 한정되어 있다는 점이 기여 요인이다. 노르웨이로 가는 주요 관문은 오슬로에서 북쪽으로 50km 떨어진 오슬로 공항(Gardermoen)으로 주로 노르웨이의 주요 항공사인 스칸디나비아 항공 시스템과 노르웨이의 항공 셔틀을 운항한다.

수상운송

자동차 페리는 피오르드를 가로질러 고정된 연결이 없는 섬으로 가는 중요한 연결 고리다. 현재 노르웨이에는 100개가 넘는 카페리 연결선이 있다. 2015년, 보트는 2014년에 비해 10% 증가한 1,100만 명의 승객을 목적지로 운송했다. 노르웨이는 심지어 배터리-전기 페리를 설치하기 시작했고 대량의 수력 발전으로 현재의 함대를 확장할 계획을 가지고 있다.[17] 코스트 익스프레스(일명 후르티그루텐)는 버겐에서 키르케네스까지 매일 운항하며 35개 항구에 정차한다. 이는 지역 및 국가 차원에서는 반가운 소식이지만 파리 협정에 특히 불참한 선박 및 항공기 규제로서 그들의 거대한 국제 함대를 다루지 못하고 있다.

화석연료생산

노르웨이는 2016년 분석한 180개국 중 17개국으로 순위가 높다.[18] 그러나 세계 최대 석유 수출국 중 하나이며 어느 나라보다도 큰 국부펀드를 보유하고 있다. 노르웨이는 2015년 5390만 톤의 온실가스(GHG)를 배출했고, 석유와 가스 추출에 따른 온실가스 배출량은 1510만 톤이었다.[6] 이는 에너지 공급, 농업, 도로 교통을 포함한 다른 배출원보다 높았다. 온실가스 총 배출량은 2014년 이후 60만톤 증가했으며, 석유와 가스 추출에 따른 배출량은 1990년 이후 83.3% 증가했다. 보다 세부적으로 살펴보면2 CO 배출량 25% 증가, 메탄 10% 감소, 아산화질소 38% 감소, CO2

, 4470만톤(Mt)의 CO2, CH4 5.5mt, N20의 2.6mt(그림 1).[6]

노르웨이 대륙붕의 석유와 천연가스 생산은 총 9,481 km의 파이프라인을 이용하여 가공 공장으로 제품을 운송하고 그 이후 다른 유럽 국가들로 제품을 운송한다.[19]

산업배출량

채굴 및 채석

2015년 제조광업 및 채석업계가 사용한 CO2는

1200만톤, TWh 66개로 1990년 이후 39%의 배출량 감소로 석유와 가스 추출에 이어 두 번째다.[5] 이 산업은 배출량 감소 추세를 보이고 있지만 2014~2015년 3.1%의 증가세를 보였다.

농업

2015년 비료 생산과 사용량이 증가한 것도 CO2와

아산화질소 배출량을 높이는 데 큰 기여를 한 것으로 농업 배출원인의 가장 큰 비중을 차지했다.[6] 농업 부문은 450만 톤의 CO2

등가물을 배출했지만 1990년 이후 이러한 배출량은 꾸준히 감소하고 있다.

자연환경에 미치는 영향

온도 및 날씨 변화

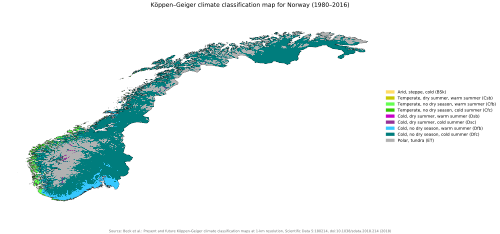

모든 기후 시나리오는 노르웨이의 모든 지역의 모든 계절이 금세기에 더 따뜻해질 것임을 나타낸다.[20][21] 저온, 평균 및 높은 투영은 2100년까지 각각 2.3°C, 3.4°C, 4.6°C씩 상승하는 연간 평균 온도를 나타낸다(표 1). 본토는 노르웨이 서부에서 3.1°C(1.9-4.2°C)가 가장 적게 증가할 것으로 예상되며, 최북단 국가(핀마크)가 4.2°C(3.0-5.4°C)로 가장 높다. 이는 스발바르와 얀 마옌과 같은 연안 영토에서 더욱 커질 것으로 예상되며, 일부 예측은 섭씨 8도로 높게 나타났다.[22]

겨울에는 가장 큰 증가가 예상되는 반면 여름에는 가장 작은 증가가 나타날 것이다. 이는 전국 대부분 지역에 걸쳐 성장기가 증가하고 그에 상응하는 눈 덮개가 감소하는 것을 볼 것이다.[22] 따라서, 따뜻한 계절은 길이가 증가하는 반면, 겨울은 주어진 온도 지역에 따라 더 짧아지고 산발적으로 변할 것이다.[20]

영구 동토층 해동

영구 동토층은 적어도 2년 연속 섭씨 0도 이하로 유지되는 얼음이나 유기 물질을 포함하여 지면, 토양 또는 암석으로 정의된다. 영구 동토층이 발생하는 지역은 북반구의 24%(2300만㎢)를 차지한다. 모델링에 따르면 영구 동토층 덮개는 120년 전 리틀 빙하시대가 끝난 이후 따뜻해지고 해빙되고 있다. 여기에서 영구 동토층의 현재 전지구적 분포에 액세스하십시오.[23]

영구 동토층은 기후 변화의 맥락에서 세 가지 중요한 역할을 한다; 온도 기록 보관 메커니즘, 침하 및 관련 영향을 통한 지구 온난화의 번역자, 그리고 지구 탄소 순환에 미치는 영향을 통한 추가 변화의 촉진자.[24] (그림 2)

기후 환경(기후한 겨울, 서늘한 여름) 때문에, 산의 영구 동토층이 지배적인 영구 동토층 유형이다. 노르웨이 남부의 영구 동토층은 해발 1300m에서 1600m까지 뻗어 있다. 북쪽에 있는 동안, 산의 영구 동토층은 서쪽은 900masl 정도, 동쪽은 400masl 정도로 낮다. 스발바르 군도는 또한 연속 영구 동토층의 약 60%에 의해 덮여있고 스칸디나비아에서 유일하게 영구 동토층에서 사람들이 직접 살고 있는 풍경이다.

오슬로 대학과 기상연구소가 측정한 지표온도 측정은 1999년 이후 1°C 증가했으며, 노르웨이 영구 동토층 데이터베이스(NORPERM)에 의해 나타난 시험 현장의 영구 동토층 파괴의 명확한 증거가 제시되었다.[23][25] 산악 영구 동토층 하한선은 영구 동토층 온도가 이미 0℃를 밑돌고 있으며 현재 추세가 지속되면 해빙될 것이기 때문에 지구 온난화에 매우 민감하다.

이미 노르웨이 북부의 습지 지역(팔사와 평원)은 1950년대 이후 지상 얼음 커버가 최대 50%까지 감소했음을 보여주는 항공사진과 현장 분석을 실시하고 있다.[23][26] 이로 인해 영구 동토층 손실이 상당히 발생하며, 이전에 동결되었지만 지금은 유기 물질을 분해하는 온실 가스(양-피드백 메커니즘)의 방출 증가를 유발할 수 있다.

노르웨이의 영구 동토층은 대부분 사람이 살지 않는 지역에 위치해 있어 사회에 미치는 영향이 제한적이다. 그러나 빙하와 빙하의 침식은 노르웨이의 산지를 조각하는 데 도움이 되어 많은 가파르고 불안정한 경사면(즉 트롬쇠 북동쪽 노르드네스 산)을 드러냈다.[23] 이러한 경사지는 영구 동토층에 위치하는 경향이 있으며, 그러한 경사지의 실패는 큰 암석 덩어리가 피오르드나 호수를 덮칠 경우 도로, 마을, 지역화된 쓰나미를 유발할 수 있다.[23]

심지어 최근 녹은 지구 온난화로 인해 겨울 동안 엄청난 기온이 발생하여 입구 터널로 용융수가 흘러들어가면서 북극권 깊은 산에 묻힌 지구 종자 저장고가 뚫리는 원인이 되었다.[27] 계속 녹으면 가스와 송유관이 갈라지고 지반이 불안정해 건물이 서서히 무너진다.

빙하 퇴각

노르웨이 북극의 빙하는 대부분 스발바르에서 발견되는데, 이 곳에서 빙하는 총 부피가 약 7,000km3이고 면적은 36,000km2이다. 본토 빙하의 부피는 64km3이고 면적은 1,000km2이다.[28] 스발바르에 있는 빙하는 그린란드 외에 북극 대륙 얼음의 11%를 군도가 차지하기 때문에 해수면 상승의 주요 원인이다. 스발바르에서 녹는 것은 광범위하며 북극과 세계의 트렌드와 일치한다.[28]

빙하의 부피와 얼음 두께 분포에 대한 지식은 해수면 상승, 지구 온난화에 대한 빙하 반응 및 노르웨이의 국지적 수자원 관리에 대한 극저온 기여도를 평가하는데 중요하다.[29][30] 빙하가 녹으면 일반적으로 태양 방사선을 반사하는 빙하의 하얀 표면이 노출되어(어두운 표면 아래) 긍정적인 피드백 메커니즘을 야기하고 따라서 더 많은 녹고 온도를 증가시킨다.

겨울 축적이 증가함에 대한 대응으로 1940년대에서 90년대 사이에 짧은 기간 동안 팽창했던 노르웨이 빙하는 적설량과 높은 여름 온도(=융해)로 인해 계속해서 후퇴하고 있다.[31][32] 이에 따라 21세기 말까지는 최소 2.3℃의 여름 기온 상승, 상당한 상승(~16%)이 예상되는 장기 예측이 가능해졌다. 이에 따라 노르웨이 빙하의 약 98%가 사라질 가능성이 높고 2100년까지 빙하 면적이 약 34% 감소할 수 있다.[32] 이는 21세기 나머지 기간에 걸쳐 전 세계 빙하의 양이 급격히 감소하는 것과 궤를 같이한다.[21]

강수 패턴

강한 서풍은 바다에서 습한 공기 덩어리를 가져와 노르웨이 대부분에 비/눈의 형태로 내린다. 그러나 이는 연간 3500mm 이상을 받을 수 있는 해안 지역과 노르웨이 남동부에서 300mm, 핀마크스비다 산맥의 앞쪽에 있는 해안 지역과는 크게 다르다.[20][33]

모델링된 기후 데이터는 노르웨이 본토가 1961-1990년과 관련하여 약 18% (5-30%)의 연간 강수량 증가를 최대 2100년까지 경험할 것으로 예상한다.[34][22] 가을에는 강수량이 눈보다는 비로 내리기 시작해 (+23%) 가장 큰 편차가 예상되며, 여름은 거의 모든 강수량이 이미 비의 형태로 떨어져 최저치인 9%(-3~17%)가 예상된다.[22][34] 또한 예측은 노르웨이 전역과 모든 계절에 걸쳐 극한 사건에서 강우량과 강수량이 많은 날이 더 많다는 것을 나타낸다.[35] 이는 특히 집중호우가 예상되는 겨울과 가을에 관련이 있다.[22]

설기의 장기적인 전망은 세기에 걸쳐 점점 더 짧아질 것이라는 것이다. 노르웨이 서부와 중부와 북부의 저경사 및 해안 지역의 경우 (현재(1961-1990)와 미래 기후 데이터(2071-2100)를 비교할 때) 2~3개월의 감소가 추산된다.[36] 겨울이 짧아지면서 가을과 봄에는 눈이 줄어든다. 연간 총 강설량의 감소는 해안으로부터의 고도와 거리가 증가하면서 더 작다. 고산지대는 눈이 약간 올 수 있다.[37][38][39]

지난 40년 동안의 현재의 추세는 전례가 없는 일이며 만약 노르웨이가 계속된다면 한 세기 동안 매년 30%의 강수량 변화를 경험하게 될 것이다. 이는 예상보다 2~3배 높은 수치다.[34]

풍속

2100년까지의 미래 예측(61-1990과 비교)은 평균 풍속에 대한 변화가 작거나 없음을 나타낸다.[22] 변화는 자연 변동성의 범위 내에 머물 것으로 예상되며 시나리오에 따라 다른 영향을 미칠 것으로 예상된다.[40] 극한기후성 풍속은 노르웨이해에서 2-6% 감소할 것으로 예상되며, 북유럽 남부와 동부 지역은 2-4%[41] 증가할 것으로 예상된다.

해수면 상승

노르웨이와 스발바르는 이전의 빙하기 이후 육지가 여전히 상승하고 있고 해안도 비교적 가파르기 때문에 세계 다른 지역과 비교했을 때 해수면 상승에 따른 극적인 효과를 경험하지 못할 것이다.

이전의 빙하시대가 끝날 무렵, 최대 3km 두께의 얼음층이 북유럽과 북아메리카의 일부를 덮었다. 얼음이 녹자 지구의 지각층을 맨틀 속으로 밀어넣은 얼음층의 상당한 무게가 다시 올라가기 시작했다. 얼음이 녹은 직후에 육지 상승이 가장 컸지만, 앞으로 1만 년 동안 계속 상승할 것으로 추정된다.

연구에 따르면 노르웨이는 2100년 안에 세계 평균보다 해수면이 약 10cm 더 상승할 것이다.[28] 모든 데이터로부터 큰 불확실성에도 불구하고 IPCC는 금세기 동안 전 세계적으로 10-90cm의 증가를 계산했다.[21] 2009년 NU Climate Adaptation에 의해 수행된 다른 연구들은 육지개척에 대해 보정된 2100년까지 노르웨이 북부의 해수면이 40-95 cm 상승했다고 주장한다. 이것은 특히 폭풍우가 몰아치는 동안, 오랫동안 해안을 피해에 더 취약하게 만든다.[28]

생태계

농경지 vs 숲

농업 지역은 본토에서 3%를 차지하는 반면 숲은 약 37%이다. 국토의 약 47%가 나무선 위에 위치해 있다.[20]

연구들은 미래의 장기 온난화 추세가 성장기의 장기화와 그에 따른 농업 생산량의 증가로 이어질 수 있다는 것을 입증했다.[42] 이 효과는 남쪽에서 북쪽으로 점진적으로 증가할 것이다. 노르웨이의 경우, 이는 1961-1990년과 비교하여 2021-2050년 기간 동안 1~4주가 증가할 것으로 예상된다.[43] 더 긴 계절은 또한 콩의 사용을 증가시키고 풀, 야채, 곡물을 더 생산적인 다년생 포획을 증가시킬 수 있다.[43]

더 긴 성장기와 농업의 관계는 선형적이지 않다.[43] 성장기가 길어지는 것은 기온 상승과 무관하게 성장을 종료하는 광작업 기간 감소에 의해 여전히 제한된다. 따라서, 서리의 위험을 고려하면서 성장기의 장기화를 촉진하기 위해 가을과 이른 봄 둘 다 있을 필요가 있다. 눈이 내리지 않는 토양에 서리는 두꺼운 얼어붙은 토양 층으로 이어져 계절의 조기 시작을 선호하는 다른 요소와 무관하게 토양 온도를 낮출 수 있다. 가을철 강수량 증가도 수확과 농업 관행을 복잡하게 만들 수 있다.

농업은 이미 지구온난화로 인해 복잡해질 수 있는 몇 가지 다른 문제들에 노출되어 있다. 젊은 세대가 교육과 다른 형태의 취업을 위해 도시로 몰리면서 농업 인구가 노령화되고 있다는 것이다.[42][44] 게다가, 농업 보조금의 감소와 농업에 대한 실질 소득의 증가 부족은 문제를 더욱 악화시킬 수 있다.[42]

임업에서 가장 분명한[according to whom?] 변화는 침엽수림의 확장일 것이다. 그들은 다음 세기에 기온 상승으로 인해 북쪽과 높은 고도로 확산될 것이다. 자작나무 숲도 비슷한 경향을 보일 것으로 예상된다. 이로 인해 노르웨이 북부의 산림 지역이 상당히 증가할 것이다. 섭씨 2도의 온도 상승은 나무의 줄을 산 중턱까지 약 300미터까지 움직일 수 있다.[28]

생물다양성

노르웨이 북극은 지역적으로 큰 변화를 보이며 점점 더 따뜻해지고 있다.[28] 이것은 이미 거의 모든 생태계에 영향을 미치고 있다. 하나는 육지 생태계인데, 그 결과 조류 이동, 일부 동물의 성 성숙, 동식물의 생산과 번식의 증가, 그리고 싹과 꽃가루의 발생이 앞당겨졌다.[20] 이것은 또한 온난화가 나무의 높은 선을 이끌기 때문에 숲에서도 명백하다. 그 결과 북쪽과 위쪽으로 모두, 특히 침엽수림과 자작나무 숲이 확장되었다.[28] 이 운동은 또한 북쪽의 보루 숲이 장기적으로 툰드라 생태계를 침범하게 할 것이다.

보는 반면 heat-stress 땅에 노르 노르게 특히가 되는 큰 문제 같지는 않고 따뜻한 조건, 따라서 토착종의 취약성, 가축과 인간의 인구 비슷하게 증가하고 disease-bearing 곤충의 확산(특히 추운 기온에 의해 제한되)과 노르웨이에 외래종을 지원할 것이다.[43][45][46]

기온 상승은 많은 면에서 노르웨이 지역 생태계에 영향을 미쳤다. 해빙이 줄어들면서 얼음 의존 종들이 처음 상상했던 것보다 더 빨리 위협받고 있다.[21] 해빙의 부재는 햇빛의 흡수와 관련된 피드백 메커니즘 때문에 더 빠른 온난화로 이어진다.[28] 그것은 또한 여러 종들이 해빙에 의존하고 있기 때문에 생물 다양성의 감소로 이어진다. 예를 들어, 얼음 안과 아래에서 자라는 해조류, 바다표범과 몇몇 종의 새를 잡아먹는 그들의 어린 북극곰을 낳기 위해 해빙이 필요한 바다표범들.[28]

기온 상승은 민물과 습지의 생물 다양성에 직접적인 영향을 미치고 있다. 대서양 연어는 노르웨이 연안의 강에 있는 키스톤 종이다. 연어는 20대에 온도 상한이 있기 때문에 향후 온난화로 인해 현재의 인구 수준을 유지하는 것이 점점 더 어려워질 수 있다. 초기 온도가 높아지면 단기적으로는 성장과 생산량이 증가할 수 있지만, 온난화 추세가 지속되면 궁극적으로 대규모 붕괴가 일어날 수 있다.[28] 이것은 최근 평균 개별 질량과 연간 평균 길이의 감소에 의해 명백해졌다.[47] 대서양 연어의 크기 변화는 북대서양에서 펠로릭 어류의 풍부함이 붕괴되고 재건되면서, 동물성 플랑크톤 풍부함과 기후 변화가 점진적으로 감소하면서 이루어진다고 제안한다. 또한 췌장병(PD), 전염성 연어 빈혈 바이러스(ISA)와 같은 유전적 이상과 질병의 확산을 촉진할 수 있다.[48] 나아가 호수와 강 표면 수온이 더욱 상승할 것으로 전망되어 여름 성층화 기간이 길어지고 시아노박테리아 꽃이 더 많이 필 것으로 보인다.[20] 게다가, 대서양 연어와 북극 연어 모두 풍부한 변화를 경험했다.[49] 두 종 모두 공존하는 반면, 환경 변화에 더 취약해 보이는 것은 북극의 지배자였고, 따라서 전반적으로 수가 감소하게 되었다.

해수온도의 상승은 해양, 에스타린, 이종간 생태계에 영향을 미칠 것이다. 바닷물이 따뜻해지면 식물성 플랑크톤과 동물성 플랑크톤이 더 많아질 수 있지만 다른 종들이 이 증가된 식량을 활용할 수 있을지는 알 수 없다.[28] 이 변화는 또한 따뜻한 물을 선호하는 종들을 선호하고 그들은 지역 종들보다 경쟁하기 시작할 것이다. 또한 대기 중 CO2

농도가 증가하면 해양 산성화가 이루어지고 있으며, 이는 다음 세기에 걸쳐 지난 2천만년 동안 목격되지 않은 수준으로 지속될 것으로 예상된다.[28] 이것은 변화하는 물 화학 작용으로 석회 껍질 생물이 칼슘과 함께 형성되는 것을 점점 더 어렵게 만들기 때문에 산호 종의 멸종을 야기할지도 모른다.[50][51]

북극

북극 지역은 지구 평균보다 더 빠르게 따뜻해질 것이고, 육지 온난화는 바다보다 더 클 것이며, 연구 결과 섭씨 3도에서 12도 사이의 높은 불확실성으로 나타났다.[21] 지난 20년 동안 북극해 얼음과 북반구 봄 눈 덮개는 적어도 지난 1,450년 동안 전시되지 않은 범위 내에서 계속해서 감소해왔다.[21] 이는 지구 평균 표면 온도가 증가함에 따라 계속될 것으로 예상된다.

연간 평균 해빙 범위는 1979~2012년 동안 10년당 3.5~4.1%(10년당 0.45만~051만km)의 범위에서 감소했다. 이 비율은 여름 해빙 최소값에서 10년 당 9.4 - 13.6%(10년 당 0.73 - 107만 평방 킬로미터)로 증가하므로 여름에 가장 빠르다(그림 3). 더욱이 IPCC의 제5차 종합보고서는 북극 7월의 지속적인 감소 추세를 보여주고 있다.1900년에서 2100년 사이의 8~9월(여름) 평균 해빙.[21]

북극해 얼음 범위의 연중 감소는 21세기 말까지 다중 모델 평균에서 예측된다. 이러한 감소폭은 9월 43~94%, 2월 8~34%이다. 따라서 대기에 대한 온실가스 배출량을 줄이는 능력에 따라 세기 중반 이전인 9월이나 21세기 말에 얼음이 거의 없는 북극해를 볼 가능성이 매우 높다. 이는 1979년 이후 인공적인 영향이 북극해 얼음 손실에 매우 기여했을 가능성이 높기 때문이다.[21]

해빙이 지구의 온도를 조절하는 데 결정적인 역할을 하기 때문에 이것은 매우 걱정스럽다. 해빙은 높은 알베도까지의 온난화와 햇빛을 반사하는 능력을 방지한다. 그러나, 해빙이 적은 경우, 바다는 이 열을 흡수하고 더 많은 온난화를 계속한다. 이것은 해빙에 의존하는 동물들에게 영향을 미친다.

사람에 미치는 영향

경제적 영향

농업

따뜻한 기후는 노르웨이 농업의 장단점을 가질 것이다. 온화한 기후에 적응한 새로운 종류의 식물과 높은 온도를 결합하면 더 많은 수확을 얻을 수 있고, 아마도 일년에 두 번의 수확을 가능하게 할 것이다. 기후변화의 영향은 지역마다 다를 것이다. 왜냐하면 이미 오늘날 강수량 등에서 많은 지역적 차이가 있기 때문이다. 건조한 기후가 있는 지역에서 눈이 더 일찍 녹으면 농작물이 말라 죽을 수도 있다. 더 습한 지역에서는 강수량의 증가는 농작물에 곰팡이가 침입하는 원인이 될 수 있다.

임업

노르웨이의 생산적인 숲은 기후 변화로 인해 상당히 증가할 것으로 예상되지만, 합병증이 없는 것은 아니다. 온화한 겨울은 나무의 저항력과 서리의 내성을 감소시킬 것이다. 빙판 주기도 온화한 겨울 동안 더 잦아져 나무에 피해를 줄 것이다. 새로운 해충이 빠르게 북상할 수 있어 해충침입과 질병은 더욱 빈번해질 전망이다. 또한 곤충들이 더 높은 온도로 인해 여름마다 한 세대를 더 번식할 수 있게 되어, 예를 들어 유럽의 가문비나무 딱정벌레가 여름마다 추가적인 침입으로 가문비나무에 피해를 줄 수도 있다.

사회적, 문화적 영향

사미족은 큰 순록 무리를 유지한다. 기후 변화가 진행됨에 따라 사미의 겨울은 점점 더 예측하기 어려워졌다. 기온이 높아지면 땅에 얼음이 더 자주 생겨 순록이 먹을 수 없게 된다. 순록을 새로운 방목장으로 옮겨야 하는 것은 지역 사용과 관련된 갈등 때문에 문제가 있다. 불안정한 초겨울은 이미 호수와 강이 제대로 얼지 않기 때문에 순록을 겨울 방목장에서 여름 방목장으로 옮길 때 어려움을 겪고 있다. 습도와 온도가 높아지면 순록을 목표로 하는 곤충과 기생충 해충을 선호할 수 있다. 그러나, 여름 방목 기간 동안 식물 성장이 증가하고 식량 가용성이 향상될 수 있기 때문에, 증가된 온도는 순록 목장에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다. 이른 봄은 여름 방목 기간을 연장할 수도 있다.

완화 및 적응

정책 및 법률

세계경제포럼(WEF)의 2015년 여행관광경쟁력 보고서(연간 보고서)에 따르면 노르웨이는 항공운송 인프라 9/141명, 철도 인프라 35/141명, 육상 및 항만 인프라 56/141명, 도로 품질 74/141명 등이었다.[52]

그러나 노르웨이의 배출량의 1/3이 운송에서 배출된다는 사실을 인식하여, 국가 운송 계획(NTP)은 무배출 운송 시스템을 달성하기 위한 구체적인 목표를 설명했다.[8]

2025년까지 모든 신형 자가용, 버스, 경형 상업용 차량은 무배출 차량이 되어야 한다. 신형 중량 밴, 신형 장거리 버스 75% 및 신형 트럭 50%가 2030년까지 무배출 달성을 위해 보유하고 있다. 마찬가지로 2030년까지 단해운항 선박의 40%가 바이오 연료를 사용하거나 무배출 상태 또는 그 이하가 되어야 한다. 바이오 연료는 2030년까지 매년 17억 리터의 화석 연료를 대체하게 될 것이다. 이것만으로도 이론적으로 500만 톤에 이르는 CO2

등가물의 GHG를 줄일 수 있다.

기반시설의 건설, 운영, 유지보수를 위한 장비 및 원자재의 온실가스 배출량을 2030년까지 40%까지 감축하는 것을 목표로 하고 있다.

탄소 포집 및 저장(CCS)

현재 노르웨이 정부는 CCS 정책의 주요 목표를 기술 개발 및 비용 절감에 기여할 수 있는 방안을 파악하기로 했다. 게다가, 그들은 2020년까지 적어도 하나의 전면적인 탄소 포획 시연 공장을 건설하려고 한다.[53]

이는 최근 석유 에너지 장관(전체의 책임), 가스노바 SF(프로젝트 조정자 및 포획 보관자), 가스코 AS(운송자)가 본격적인 CCS 프로젝트의 3개 잠재 부지를 파악한 타당성 조사에서 명백하게 드러났다; 브레빅(Norcem AS)의 시멘트 공장, 포르스그룬의 에로위스의 암모니아 계획이었다. (Yara Norge AS) 및 Klemetsrud(오슬로의 폐기물 에너지청)의 폐기물 회수 공장.[53] 그러나 Statoil과 Gasnova 모두 선박으로 접근하는 육상 시설과 'Smeaheia'로의 파이프라인을 CO2 저장을

위한 최고의 솔루션으로 간주한다. 그들은 성명에서 "그런 체인의 계획 및 투자 비용은 72억-126억 크로너(약 852억 1492만 달러)로 추정되며 불확실성은 +/- 40% 이상"이라고 강조한다. 이에 따라 적어도 2022년이 돼야 본격적인 사업이 실현될 것으로 보인다.

노르웨이 정부는 2017년 주 예산에서 CCS에 대한 추가 계획을 개략적으로 발표할 것으로 예상되었다. CCS는 화석연료 방출이 지구온난화와 해양산화에 미치는 영향을 완화시킬 수 있는 잠재적 수단이다. 그러나 노르웨이의 전력 공급이 거의 100% 재생가능하다는 점을 고려하면(주로 수력 발전에서 오는 것) CCS 기술에 관해서도 그들이 세계 선두주자로 묘사될 수 있다는 것은 이상하다. 이는 몇 가지 주요 요인으로 설명할 수 있다.[54]

- 배출량이 증가하고 있는 대형 해양석유·가스산업과 상대적으로 시민사회가 기대하고 기후·에너지 정책목표에 윤곽을 드러낸 환경보호에 대한 야심이 높은 산업 간 갈등

- 1997-2005년에 천연가스 발전소를 이전의 무배출 전력 공급에 도입하는 논의가 있었다. 이는 CCS가 이 정치적 갈등을 극복할 유일한 실행 가능한 해결책이 되는 결과를 가져왔다.

- CCS 기술설치에 따른 강화된 석유회수(EOR) 실현으로 석유·가스 산업 주도의 기업들은 1990년대 초반부터 CCS 이니셔티브(즉, 북해 슬리프너 가스전에서 CO2와

천연가스를 분리하는 스타토일의 선구적 저장 프로젝트)에 착수했다.

사회정책

노르웨이 정부는 일련의 국가 및 국제 계획과 정책을 통해 지구 온난화에 직접 대처하려고 시도하고 있다. 노르웨이는 오래 전부터 지구 평균 기온 상승을 산업화 이전 수준보다 2도 이하로 제한하는 출발점으로 삼아 보다 야심찬 국제 기후변화협정을 위한 협상에서 주도적 역할을 하겠다고 약속했다(그림 4). 그러나, 노르웨이는 무역 연료에서 가장 큰 탄소 수출국 중 하나이다. 1인당 교역연료를 통한 노르웨이의 탄소 수출은 세계 어느 나라보다 5배나 많다.[56] 노르웨이의 효과적인 지구 온난화 기여는 국내 소비에만 기인하는 배출량보다 훨씬 크다.

이는 1992년 세계 거의 모든 나라가 유엔기후변화협약(UNFCCC)의 당사국이 되면서 명백해졌다. 이후 세계적인 배출량 증가에도 불구하고 노르웨이의 장기 목표는 EU 배출권 거래 시장의 지원, 배출권 감소에 대한 국제 협력, 배출권 거래, 프로젝트 기반 협력 등을 통해 2050년까지(2030년 조건부 목표) 탄소중립국가가 되는 데 머물렀다.[57] 이러한 정서는 아래와 같이 국제 협약에서 진행 중인 약속을 통해 반영되었다. 그러나, 한국이 국제 CO2

쿼터를 구입하고 (EU의 회원국이 아님에도 불구하고) EU의 무역 계획을 통해 배출량을 상쇄함으로써 부담스러운 국내 환경 의무에서 스스로를 사들인 것에 대해 종종 의심을 받기 때문에, 이것은 정밀 조사 없이 이루어지지 않고 있다.

국고자금

사회 정책 고려사항과 관련된 것은 정부 연금 기금 글로벌(GPFG)의 사용에 관한 논의다. 노르웨이 석유산업(석유·가스)이 생산하는 잉여이익이 예치된 펀드다. 앞서 1990년 설립 당시 '노르웨이의 석유 기금'으로 불렸던 이 기금은 2006년 이름을 바꿨다. 노르웨이 중앙은행 소속이며 재무부를 대신하는 NBIM(Norges Bank Investment Management)이 펀드를 관리한다. 연금 수급자보다는 석유 수익에서 재정 지원이 이뤄지기 때문에 정상적인 연금기금이 아니다. 이것은 세계가 화석연료가 지구 온난화에 직접적인 기여를 하고 있다는 것을 알고 있음에도 불구하고 석유 산업의 생존에 의존하는 지속적인 투자를 만든다.

2017년 4월 기준 펀드는 9169억 달러(NOK 7조827억 원)로 평가됐다.[58] 이로써 사회보장신탁기금(US-가치 2조837억 달러)과 정부연금투자기금(일본 1.103억 달러)에 이어 세계에서 세 번째로 큰 연기금이 됐다.[59]

노르웨이의 상대적 저 인구(2017년 약 530만 명)에 비해 기금 규모가 커 정치 이슈가 되고 있다. 여기에는 석유 수입을 미래를 위해 저축하기 보다는 지금 사용해야 하는지 여부와 지출을 집행하는 것이 인플레이션을 유발하는지 여부도 포함된다. 나아가 변동성이 큰 증시에 대한 높은 노출도(62.5%)가 재정적으로 안전한지, 아니면 단순히 적절한 다변화가 가능한지를 놓고도 논쟁이 벌어지고 있다. 더 중요한 것은, 지구 온난화와 윤리적 문제와 관련하여, 그 기금은 투자 정책에 의문을 제기해 왔다.

현재와 이전 투자는 무기생산, 담배, 화석연료 등의 산업까지 포함되면서 투자정책을 둘러싼 논란이 크다. 살상, 고문, 자유 박탈, 기타 인권 침해로 직간접적으로 귀속하는 기업에 대한 투자를 금지하는 윤리적 가이드라인을 갖고 있음에도 불구하고, 이 기금은 여전히 화석연료 회사와 다수의 무기 생산 기업(핵무기 제외)에 허용되고 있다.

2014년, 이 기금이 그것의 윤리적 투자 의무에 따라 석탄 자산을 처분해야 하는지에 대한 국회 조사로 이어지는 상당한 압력이 있었다. 이는 총 53개 회사인 석탄으로부터 수익의 30% 이상을 끌어내는 에너지 회사들로부터 이 펀드가 분리되는 결과를 낳았다. 그러나, 이 기간 동안 석탄에 대한 투자는 단순히 <석탄으로부터 수익의 70%>를 얻는 회사들(즉, 글렌코어, BHP, 리오 틴토)에게 자금을 이전함으로써 실제로 성장했다는 증거가 있다.[60] 같은 해에 그 펀드는 또한 300억 달러를 초과하여 주식을 보유하고 있는 59/90 석유 및 가스 회사의 지분을 증가시켰다.[61][62] 이는 지구 온난화와 기후 변화를 계속 추진함에 따라 화석 연료 산업에 대한 모든 투자를 매각해야 한다고 주장하는 운동가들을 크게 실망시켰다.

국제협력

노르웨이와 같은 선진국은 개발도상국과의 파트너십 계획의 일환으로, 특히 청정, 재생 에너지 자원, 기후 변화 완화/적응 및 식품 보안에 초점을 맞추고, 주로 노르웨이를 통해 자금을 지원받는 기후 협약에 주도적으로 투자하도록 지시받았다.2007년 출범한 웨이지안 클린에너지 발전 이니셔티브와 국제에너지와 기후변화 이니셔티브 에너지+(2011년 출시)이다. 예를 들어, 2010년 노르웨이는 네팔에 8만 개의 태양열 집기 설치를 지원했다.

사회와 문화

대중의 인식과 적극성

노르웨이가 세계 기후변화와 환경문제에서 세계적인 리더가 되기를 원하는 반면 다른 하나는 수요가 많기 때문에 더 많은 석유와 가스를 추출할 필요가 있고 일부 지역에서 e에 접근할 수 없는 가난한 사람들을 돕기 위해 필요하다고 주장하면서 노르웨이의 석유와 가스 매장량을 선호하는 경향이 있다는 두 가지 이야기가 있는 것 같다.nergy. 따라서 이러한 이중성은 노르웨이 대중에게 매우 양극화된 메시지를 전달하며, 기후 변화 문제에 대해 현재 관찰되고 있는 참여나 열정이 부족한 이유의 일부일 수 있다.[63][64]

과학적인 논쟁

노르웨이 사람들은 그것이 확실하다고 여겨지기 때문에 기후 변화가 존재하는지 여부를 논의하지 않고 있다. 오히려 인간의 행동이 지구에 영향을 미치는 시기와 우리 행성이 온실 가스 배출의 현저한 증가, 즉 지표면 온도의 지구 온난화에 얼마나 빨리 반응하는지에 대한 문제가 발생한다. 과학계는 심지어 언론에서 서로 다른 기후 기술 해결책, 즉 탄소 포획과 저장,[65][66] 바이오[67] 에너지, 해상 풍력 등의 지속가능성에 대해 논의해왔다.[68][69]

여러 분야에서 세계 지도자로 묘사되고 있으며, 세계에서 가장 많은 (1인당) 간행물을 생산해 온 것은 점차 노르웨이 기후 연구자들이다.[70] 이는 또한 정부간 기후변화 실무그룹 보고서와 다른 저명한 국제 연구 기구의 저자로 활동하는 노르웨이 연구자들의 많은 수가 이를 증명한다.

지구 온난화에 대한 연구는 종종 다른 뉴스 기사들과 같은 저널리즘 원리를 통해 묘사되고 있다; 뉴스 감성과 논쟁적인 현상. 이전에 균형 잡힌 보고를 시도하여 기후 회의론에 대한 왜곡된 인식을 낳았음에도 불구하고, 노르웨이의 인공 기후 변화에 대한 논쟁은 다른 나라들에 비해 상당히 진보적이다. 보수적인 정치인이나 미디어 해설자들이 더 이상 주류 기후 과학에 대해 의문을 제기하는 것을 볼 수 없을 정도로 지구는 온난화되고 있는 것이 분명하다. 게다가, 주된 논쟁은 우리의 영향에 의한 변화의 시간적 규모에 초점을 맞추고 있다.[71]

공공 정보 시스템

노르웨이는 상당한 복지 계획을 가진 작고 정치적으로 안정된 북유럽 국가다. 노르웨이의 미디어 지형도 공영방송과 정부출연방송에 바탕을 두고 있는데, 정치문제에 대한 시민의 지식에 높은 관심을 갖는 것이 중요하다고 여겨진다.[72][73] 이것은 노르웨이의 에너지 자원에 대한 접근과 결합되어 특히 흥미로운 연구 분야가 된다. 이는 석유 및 가스 산업과 관련된 막대한 경제적 이해관계가 노르웨이 석유 산업 단지의 인기와 기후 과학에 대한 회의론을 둘러싼 대중적 담론으로 이어졌다는 점에서 명백하다.[74][75] 반면에, 노르웨이 사람들은 그들의 놀라운 성격과 대규모 수력 발전 자원 덕분에 재생 에너지 풍요에 대한 널리 퍼진 대중의 인식을 고려할 때 오랜 환경적 관심의 역사를 가지고 있다.[76] 이러한 이원론은 기후변화에 대한 의심의 저류를 초래했으며 다음과 같은 의문을 제기할 수 있다. 기후 문제가 그런 위협이라면 정치인들은 왜 아무 조치도 취하지 않는 것일까. 그럼에도 불구하고, 정부는 또한 기후 정책에 대한 신용을 거의 얻지 못하고 있다.[77]

과거에 대부분의 사람들은 기후 변화가 진짜라고 믿었다.[citation needed] 그러나 과학적인 논란으로 인해 문제의 시급성에 대해 대중을 모호하게 만들었던 '균형 보고'에 대한 강조로 인해 인식은 바뀌기 시작했다. 기후 변화에 대한 대중의 태도 변화도 많은 다른 주요 요소들에 의해 형성되었다. 여기에는 자연의 변화에 대한 뉴스 미디어 보도(자연 드라마), 지구 온난화에 대한 추정 전문가의 의견 불일치 보도(과학 드라마), 미디어에 대한 비판적 태도, 정치적 무행동 관찰, 일상생활에 대한 배려 등이 포함된다.[78] 이는 일부 사람들이 지구 온난화를 둘러싼 대중적 지식의 부족이 아니라,[79] 이 지식을 행동으로 옮기는 것이 문제점으로 간주될 수 있다는 결론을 내리게 한다. 사람들은 종종 그들의 행동이 기반 시설과 메커니즘의 부족, 환경 친화적인 상품의 높은 가격, 현재의 디자인은 개인 자동차 사용을 촉진하고 오염에 대한 혐오감 부족에 의해 제약을 받는다고 지적했다.[77]

게다가, 정부의 강력한 선제적 정책의 부재는 지구 온난화와 기후 변화에 대처하는 방법에 대한 메시지가 종종 일관되지 않기 때문에 공공장소 내에서 광범위한 좌절감을 조성했다.[citation needed] 한편, 그것은 지리적으로 멀리 떨어진 기술적 해결책(즉, CCS와 바이오 연료)을 옹호하는 한편, 대중은 배출량 감소의 주된 책임을 맡도록 요청받았다.[79] 눈에 보이는 정치적 행동이 부족하다는 이러한 사고방식은 그때그때 바뀌기 어려운 경우가 많다.[citation needed]

이러한 예로는 전기 도로 운송에 대한 종합적인 정책 요구(현재 시행 중), 더 좋고 저렴한 대중교통 수단, 건물의 에너지 효율에 관한 정치적 지도, 재생 에너지 기술 개발 의향이 있다.[77] 이는 젊은이들을 대상으로 한 연구를 통해 개인의 행동이 '세계적 맥락에서 별로 중요하지 않다'는 결론을 내리고 당국이 '일반 시민의 기부'를 용이하게 하지 않았다는 결론을 내리게 했다.[80] 게다가, 그들은 노르웨이가 가난한 나라들을 도울 책임이 있지만 또한 문제를 완화하고 동시에 자체 석유 생산을 줄여야 한다고 생각한다고 강조했다.[80]

기후정책과 관련된 또 다른 연구는 국제기후행동에 대한 지원이 상호주의에 대한 인식에 대한 조건부인지 여부를 분석했다. 일부 연구들은 또한 국제 기후 변화에 대한 대중의 지지가 미국이나 캐나다보다 노르웨이에 더 조건부라고 제안하고 있는데, 이는 일방적인 기후 행동 지원을 예측하는 다자간 협력을 위해 국가 전통보다 국가 규모와 화석 연료에 대한 의존도가 더 중요할 수 있다는 것을 시사한다.[81] 그러나 최근 노르웨이 여론조사는 기후변화가 국민 의제에서 두 번째로 중요한 이슈로 급상승했다. 이것은 2010-2014년의 6위에서 상승한 것이다.[82]

참고 항목

참조

- ^ "The World Factbook — Central Intelligence Agency". www.CIA.gov. Retrieved 21 May 2017.

- ^ a b "Vannkraftpotensialet". nve.no.

- ^ "Norway: Carbon-neutral as soon as 2030". Nordic Energy Research. Retrieved 11 May 2020.

- ^ "Norway steps up 2030 climate goal to at least 50 % towards 55 %". Government.no. 7 February 2020. Retrieved 11 May 2020.

- ^ a b c "Emissions of greenhouse gases, 1990-2015, final figures". SSB.

- ^ a b c d "Production and consumption of energy, energy balance, 2014-2015, final figures". ssb.no.

- ^ Vidal, John (29 January 2016). "Norwegian industry plans to up fossil fuel production despite Paris pledge". euractiv.com.

- ^ a b Avinor, Jernbaneverket. "Norwegian Coastal Administration and the Public Roads Administration, 2016. Nasjonal Transportplan 2018-2029". Retrieved 16 March 2017.

- ^ "Record passenger numbers". ssb.no. Retrieved 1 May 2017.

- ^ a b Choppin, Simon (2 September 2009). "Emissions by transport type". The Guardian.

- ^ Energy, Ministry of Petroleum and (11 May 2016). "Renewable energy production in Norway". Government.no. Retrieved 21 April 2017.

- ^ "More passengers and less goods". ssb.no. Retrieved 21 April 2017.

- ^ Cobb, Jeff (17 January 2017). "Top 10 Plug-in Vehicle Adopting Countries of 2016". Hybrid Cars. Retrieved 16 March 2017.

- ^ 전기자동차는 산유국인 노르웨이 로이터 1.7.119에서 판매량의 거의 절반을 차지한다.

- ^ Holland, Maximilian (2 April 2020). "Norway EV Market Share Breaks All Records — 75% Of Vehicles Sold Have Plugs!". CleanTechnica. Retrieved 11 May 2020.

- ^ Demerjian, Dave (30 January 2009). "Norway or the Highway: Poo Powers Oslo Buses". Retrieved 10 March 2017.

- ^ "Batterifergen har måttet stå over avganger. Nå er løsningen klar". Tu.no (in Norwegian). Retrieved 21 April 2017.

- ^ "GLOBAL METRICS FOR THE ENVIRONMENT" (PDF). epi.yale.edu. 2017. Retrieved 25 May 2017.

- ^ "The oil and gas pipeline system - Norwegianpetroleum.no". Norwegianpetroleum.no. Retrieved 21 April 2017.

- ^ a b c d e f Environment, Ministry of the (13 January 2012). "NOU 2010: 10 Adapting to a changing climate". Government.no. Retrieved 21 April 2017.

- ^ a b c d e f g h "Fifth Assessment Report - Synthesis Report". www.ipcc.ch. Retrieved 21 April 2017.

- ^ a b c d e f Hanssen-Bauer, I.; Førland, E.J.; Benestad, R.E.; Flatøy, F.; Haugen, J.E.; Isaksen, K.; Sorteberg, A.; Ålandsvik, B. (2009). "Climate development in North Norway and the Svalbard region during 1900–2100". ResearchGate.

- ^ a b c d e "The Circle 04.15". Retrieved 1 May 2017.

- ^ Nelson, Frederick E.; Anisimov, Oleg A.; Shiklomanov, Nikolay I. (April 2001). "Subsidence risk from thawing permafrost". Nature. 410 (6831): 889–890. Bibcode:2001Natur.410..889N. doi:10.1038/35073746. PMID 11309605. S2CID 4388845.

- ^ Juliussen, H.; Christiansen, H. H.; Strand, G. S.; Iversen, S.; Midttømme, K.; Rønning, J. S. (8 October 2010). "NORPERM, the Norwegian Permafrost Database – a TSP NORWAY IPY legacy". Earth System Science Data. 2 (2): 235–246. Bibcode:2010ESSD....2..235J. doi:10.5194/essd-2-235-2010. ProQuest 845814331.

- ^ Borge, Amund F.; Westermann, Sebastian; Solheim, Ingvild; Etzelmüller, Bernd (2 January 2017). "Strong degradation of palsas and peat plateaus in northern Norway during the last 60 years". The Cryosphere. 11 (1): 1–16. Bibcode:2017TCry...11....1B. doi:10.5194/tc-11-1-2017.

- ^ Carrington, Damian (19 May 2017). "Arctic stronghold of world's seeds flooded after permafrost melts". The Guardian.

- ^ a b c d e f g h i j k l "New report: Climate Change in the Norwegian Arctic - Implications for life in the North". Norwegian Polar Institute. Retrieved 21 April 2017.

- ^ Andreassen, Liss M.; Elvehøy, Hallgeir; Kjøllmoen, Bjarne; Engeset, Rune V.; Haakensen, Nils (1 August 2005). "Glacier mass-balance and length variation in Norway". Annals of Glaciology. 42 (1): 317–325. Bibcode:2005AnGla..42..317A. doi:10.3189/172756405781812826.

- ^ Vaughan, David (2013). "Observations of the Cryosphere" (PDF). Working Group I Contribution to the IPCC Fifth Assessment Report.

- ^ Rasmussen, L.A.; Andreassen, L.M. (1 December 2005). "Seasonal mass-balance gradients in Norway". Journal of Glaciology. 51 (175): 601–606. Bibcode:2005JGlac..51..601R. doi:10.3189/172756505781828990.

- ^ a b Nesje, Atle; Bakke, Jostein; Dahl, Svein Olaf; Lie, Øyvind; Matthews, John A. (1 January 2008). "Norwegian mountain glaciers in the past, present and future". Global and Planetary Change. Historical and Holocene glacier – climate variations. 60 (1–2): 10–27. Bibcode:2008GPC....60...10N. doi:10.1016/j.gloplacha.2006.08.004.

- ^ Vikhamar-Schuler, Dagrun; Hanssen-Bauer, Inger; Førland, Eirik (2010). "Long-term climate trends of Finnmarksvidda, Northern-Norway". ResearchGate - Norwegian Meteorological Institute.

- ^ a b c Sorteberg, Asgeir; Anderson, Marianne Skolem (2008). "Regional precipitation and temperature changes for Norway 2010 and 2025. Bjerknes Centre for Climate Research, Bergen, p.36" (PDF). Cite 저널은 필요로 한다.

journal=(도움말) - ^ "Norge og klimaendringer - Climatechangepost.com". Climatechangepost.com. Retrieved 1 May 2017.

- ^ Vikhamar Schuler, Dagrun; Beldring, Stein; Førland, Eirik J.; Roald, Lars A.; Skaugen, Torill Engen (2006). "Snow cover and snow water equivalent in Norway: -current conditions (1961-1990) and scenarios for the future (2071-2100)" (PDF). Norwegian Meteorological Institute.

- ^ Stranden, Heidi Bache; Skaugen, Thomas (2009). "Trends in annual maximum snow water equivalent in South-Norway (1914 - 2008) Norwegian Water Resources & Energy Directorate (NVE), Oslo" (PDF). International Snow Science Workshop, Davos 2009, Proceedings.

- ^ Skaugen, Thomas; Stranden, Heidi Bache; Saloranta, Tuomo (1 August 2012). "Trends in snow water equivalent in Norway (1931–2009)". Hydrology Research. 43 (4): 489–499. doi:10.2166/nh.2012.109.

- ^ Dyrrdal, Anita Verpe; Saloranta, Tuomo; Skaugen, Thomas; Stranden, Heidi Bache (1 February 2013). "Changes in snow depth in Norway during the period 1961–2010". Hydrology Research. 44 (1): 169–179. doi:10.2166/nh.2012.064. hdl:11250/2753274.

- ^ North Sea Region Climate Change Assessment. Regional Climate Studies. 2016. doi:10.1007/978-3-319-39745-0. ISBN 978-3-319-39743-6. S2CID 132967560.

- ^ Nikulin∗, Grigory; Kjellstro¨M, Erik; Hansson, Ulf; Strandberg, Gustav; Ullerstig, Anders (January 2011). "Evaluation and future projections of temperature, precipitation and wind extremes over Europe in an ensemble of regional climate simulations". Tellus A: Dynamic Meteorology and Oceanography. 63 (1): 41–55. Bibcode:2011TellA..63...41N. doi:10.1111/j.1600-0870.2010.00466.x.

- ^ a b c O'Brien, Karen; Eriksen, Siri; Sygna, Linda; Naess, Lars Otto (March 2006). "Questioning Complacency: Climate Change Impacts, Vulnerability, and Adaptation in Norway". AMBIO: A Journal of the Human Environment. 35 (2): 50–56. doi:10.1579/0044-7447(2006)35[50:qccciv]2.0.co;2. PMID 16722249.

- ^ a b c d Uleberg, Eivind; Hanssen-Bauer, Inger; van Oort, Bob; Dalmannsdottir, Sigridur (January 2014). "Impact of climate change on agriculture in Northern Norway and potential strategies for adaptation". Climatic Change. 122 (1–2): 27–39. Bibcode:2014ClCh..122...27U. doi:10.1007/s10584-013-0983-1. S2CID 154198221.

- ^ Gaasland, Ivar (1 August 2009). "Agriculture versus fish – Norway in WTO" (PDF). Food Policy. 34 (4): 393–397. doi:10.1016/j.foodpol.2009.02.005. hdl:1956/4303.

- ^ Lafferty, W. M. (1 January 2009). Promoting Sustainable Electricity in Europe: Challenging the Path Dependence of Dominant Energy Systems. Edward Elgar Publishing. ISBN 9781848443945.

- ^ "The Institute for Prospective Technological Studies". ipts.jrc.ec.europa.eu. 19 November 2013. Retrieved 21 April 2017.

- ^ Jonsson, Bror; Jonsson, Nina (July 2017). "Fecundity and water flow influence the dynamics of Atlantic salmon". Ecology of Freshwater Fish. 26 (3): 497–502. doi:10.1111/eff.12294. hdl:11250/2477962.

- ^ Elliott, J.M. (1982). "The effects of temperature and ration size on the growth and energetics of salmonids in captivity - ScienceDirect". Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Comparative Biochemistry. 73: 81–91. doi:10.1016/0305-0491(82)90202-4.

- ^ Svenning, Martin-A.; Sandem, Kjetil; Halvorsen, Morten; Kanstad-Hanssen, Øyvind; Falkegård, Morten; Borgstrøm, Reidar (December 2016). "Change in relative abundance of Atlantic salmon and Arctic charr in Veidnes River, Northern Norway: a possible effect of climate change?". Hydrobiologia. 783 (1): 145–158. doi:10.1007/s10750-016-2690-1. S2CID 889711.

- ^ Albright, Rebecca; Caldeira, Lilian; Hosfelt, Jessica; Kwiatkowski, Lester; Maclaren, Jana K.; Mason, Benjamin M.; Nebuchina, Yana; Ninokawa, Aaron; Pongratz, Julia; Ricke, Katharine L.; Rivlin, Tanya; Schneider, Kenneth; Sesboüé, Marine; Shamberger, Kathryn; Silverman, Jacob; Wolfe, Kennedy; Zhu, Kai; Caldeira, Ken (March 2016). "Reversal of ocean acidification enhances net coral reef calcification". Nature. 531 (7594): 362–365. Bibcode:2016Natur.531..362A. doi:10.1038/nature17155. PMID 26909578. S2CID 205247928.

- ^ Manzello, Derek P.; Eakin, C. Mark; Glynn, Peter W. (1 January 2017). Glynn, Peter W.; Manzello, Derek P.; Enochs, Ian C. (eds.). Coral Reefs of the Eastern Tropical Pacific. Coral Reefs of the World. Springer Netherlands. pp. 517–533. doi:10.1007/978-94-017-7499-4_18. ISBN 9789401774987.

- ^ Crotti, Roberto; Misrahi, Tiffany (2015). "The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015" (PDF). Cite 저널은 필요로 한다.

journal=(도움말) - ^ a b Energy, Ministry of Petroleum and (13 July 2016). "Good potential for succeeding with CCS in Norway". Government.no. Retrieved 21 April 2017.

- ^ Meadowcroft, James; Langhelle, Oluf (2009). Caching the Carbon. Edward Elgar Publishing.

- ^ "Norway - Climate Action Tracker". ClimateActionTracker.org. Retrieved 1 May 2017.

- ^ Davis, S. J.; Peters, G. P.; Caldeira, K. (17 October 2011). "The supply chain of CO2 emissions". Proceedings of the National Academy of Sciences. 108 (45): 18554–18559. Bibcode:2011PNAS..10818554D. doi:10.1073/pnas.1107409108. PMC 3215011. PMID 22006314.

- ^ Raupach, Michael R.; Marland, Gregg; Ciais, Philippe; Le Quéré, Corinne; Canadell, Josep G.; Klepper, Gernot; Field, Christopher B. (12 June 2007). "Global and regional drivers of accelerating CO2 emissions". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 104 (24): 10288–10293. Bibcode:2007PNAS..10410288R. doi:10.1073/pnas.0700609104. PMC 1876160. PMID 17519334.

- ^ "Market value". www.nbim.no. Retrieved 1 May 2017.

- ^ OECD (2015). "Annual Survey of Large Pension Funds and Public Pension Reserve Funds: Report on Pension Funds' Long-Term Investments" (PDF).

- ^ Greenpeace (2015). "Still Dirty, Still Dangerous: The Norwegian Government Pension Fund's Investment in the Coal Industry" (PDF).

- ^ Carrington, D (2017). "Norway's sovereign wealth fund drops over 50 coal companies. March 16th. The Guardian. Accessed on 30th March 2017". The Guardian.

- ^ Carrington, D (2015). "Norway's giant fund increases stake in oil and gas companies to £20bn. March 13th. The Guardian. Accessed on 30th March 2017". The Guardian.

- ^ Fløttum, Kjersti (1 March 2014). "Linguistic mediation of climate change discourse". ASp (65): 7–20. doi:10.4000/asp.4182.

- ^ Aasen, Marianne (17 February 2017). "The polarization of public concern about climate change in Norway". Climate Policy. 17 (2): 213–230. doi:10.1080/14693062.2015.1094727. S2CID 154172778.

- ^ Swensen, Eirik (2012). "Mediemagneten Mongstad – debatten om CO2-fangst og ‑lagring i norske aviser". Norsk Medietidsskrift. 19 (4): 334–351. doi:10.18261/ISSN0805-9535-2012-04-04.

- ^ Klimek, Alexandra (2014). Engineering and Politics: Embedding Carbon Capture, Transport and Storage (CCS) in Norway (Thesis). hdl:11250/275211.

- ^ Skjølsvold, Tomas Moe (December 2012). "Curb Your Enthusiasm: On Media Communication of Bioenergy and the Role of the News Media in Technology Diffusion". Environmental Communication. 6 (4): 512–531. doi:10.1080/17524032.2012.705309. hdl:11250/2464277. S2CID 64707105.

- ^ Skjølsvold, Tomas Moe (November 2013). "What We Disagree about When We Disagree about Sustainability". Society & Natural Resources. 26 (11): 1268–1282. doi:10.1080/08941920.2013.797527. hdl:11250/2459342. S2CID 153537079.

- ^ Heidenreich, Sara (2014). Blowing in the wind: The socialization of offshore wind technology (Thesis). hdl:11250/244230.

- ^ Mila, M (2012). "International Evaluation: Impressed With Norwegian Climate Research. The Research Council of Norway 21st June". The Research Council of Norway.

- ^ "The Norwegian Paradox: Fighting climate change while selling fuels that help cause it". ABC News. 27 September 2016. Retrieved 2 May 2017.

- ^ Jenssen, Anders Todal (1 March 2013). "Widening or Closing the Knowledge Gap?". Nordicom Review. 33 (1): 19–36. doi:10.2478/nor-2013-0002.

- ^ Aalberg, Toril; van Aelst, Peter; Curran, James (July 2010). "Media Systems and the Political Information Environment: A Cross-National Comparison". The International Journal of Press/Politics. 15 (3): 255–271. doi:10.1177/1940161210367422. S2CID 145772697.

- ^ Moe, Espen (29 April 2016). Renewable Energy Transformation or Fossil Fuel Backlash: Vested Interests in the Political Economy. Springer. ISBN 9781137298799.

- ^ "Til siste dråpe - Helge Ryggvik". Bokkilden (in Norwegian Bokmål). Retrieved 2 May 2017.

- ^ Politikkens natur. Naturens politikk.

- ^ a b c Ryghaug, Marianne; Skjølsvold, Tomas Moe (2016). "Climate Change Communication in Norway". Oxford Research Encyclopedia of Climate Science. doi:10.1093/acrefore/9780190228620.013.453. hdl:11250/2484441. ISBN 978-0-19-022862-0.

- ^ Ryghaug, Marianne; Holtan Sørensen, Knut; Næss, Robert (November 2011). "Making sense of global warming: Norwegians appropriating knowledge of anthropogenic climate change". Public Understanding of Science. 20 (6): 778–795. doi:10.1177/0963662510362657. hdl:11250/2452071. PMID 22397085. S2CID 23487484.

- ^ a b Ryghaug, M.; Næss, R. (2012). "Climate change politics and everyday life". In Carvalho, Anabela; Peterson, Tarla Rai (eds.). Climate Change Politics. Cambria Press. pp. 31–57. ISBN 978-1-62196-829-0.

- ^ a b Fløttum, Kjersti; Dahl, Trine; Rivenes, Vegard (13 September 2016). "Young Norwegians and their views on climate change and the future: findings from a climate concerned and oil-rich nation". Journal of Youth Studies. 19 (8): 1128–1143. doi:10.1080/13676261.2016.1145633. S2CID 146900347.

- ^ Tvinnereim, Endre; Lachapelle, Erick (1 January 2014). "Is Support for International Climate Action Conditional on Perceptions of Reciprocity? Evidence from Three Population-Based Survey Experiments in Canada, the US, and Norway". Rochester, NY. SSRN 2455677. Cite 저널은 필요로 한다.

journal=(도움말) - ^ "Klimabarometeret 2016 rapport (pdf)". Retrieved 2 May 2017.