미크로모나스속

Micromonas| 미크로모나스속 | |

|---|---|

| |

| 미크로모나스 푸실라 | |

| 과학적 분류 | |

| (랭킹되지 않음): | 비리디식물 |

| 망울: | 엽록소 |

| 클래스: | 마미엘로피아과 |

| 순서: | 마미엘라목 |

| 패밀리: | 마미엘라과 |

| 속: | 미크로모나스속 맨턴 & 파르케 1960 |

| 종 | |

| |

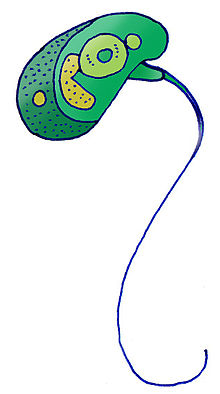

미크로모나스(Micromonas)는 마미엘라과과에 속하는 녹조 속이다.[1][2]

2016년 제2종인 미크로모나스 콤모다(Micromonas commoda, Micromonas pusilla)가 특성화되기 전, 미크로모나스 푸실라(Micromonas pusilla)는 속내의 유일한 종으로 간주되어 속내의 단일 종을 논하는 불균형한 연구량이 되었다.[3][4] 그것은 일부 해양 생태계에서 지배적인 광합성 피코우카리오테로 제안된다.[5] 많은 해조류와 달리, 그것은 따뜻하고 차가운 물 양쪽에 넓게 분포한다.[6] 그것은 강한 수영선수로서 광택반응을 보인다.[6]

미크로모나스 푸실라는 형태와 서식지의 유사성에도 불구하고 3~5개의 다른 층으로 나뉜다.[7][8] 다양한 성층 비율은 해양 생태계 전반에 걸쳐 M. 푸실라 개체군에 기여하며, 틈새 점령과 바이러스 감염에 대한 민감성에 기초하여 성층이 발생한다는 가설을 낳는다.[8]

디스커버리

미크로모나스 푸실라는 1950년대 R에 의해 발견되어 크로쿨리나 푸실라라는 이름이 붙여졌을 때 연구된 최초의 피코플랑크톤으로 여겨진다. 도살자.[9] 후에, 1960년대에 영국 과학자인 Irene Manton과 Mary Park의 전자 마이크로그래프는 M. Pusilla에 대한 더 자세한 정보를 제공했다.[9]

세포 형태학 및 구조

미크로모나스는 세포벽이 없는 작은 단세포 배 모양의 미세한 알갱이 집단이다.[10][11][12] 반의 다른 멤버들처럼, 그들은 하나의 미토콘드리온과 하나의 엽록체를 가지고 있는데,[12] 이것은 세포의 거의 절반을 차지한다.[12][13] 그들은 비늘이 없는 플라겔럼이 있어서 수영을 할 수 있다.[12][13][3] 이 속 플라겔룸의 축상 구조는 말초 마이크로튜브가 중심 쌍의 미세관 종단까지 확장되지 않아 중심 쌍의 움직임을 가시적으로 조사할 수 있다는 점에서 다르다.[11][14][15] 마이크로모나스에서 중심 쌍은 평탄도의 다른 구성 요소의 움직임에도 불구하고 시계 반대 방향으로 끊임없이 회전한다.[11][14]

세포의 크기, 모양, 세포에 플라겔럼을 삽입하는 위치는 균주와 유전적 쇄골 사이에 유사하지만, 각각의 머리카락 지점 길이의 변화는 속내의 플라겔라의 길이를 다르게 한다.[3]

항생제

항생제 민감성은 연구와 실험에 사용될 도축 배양균을 생산하기 위한 목적으로 M. 푸실라의 단일 변종을 사용하여 결정되었다.[16] M.pusilla 변종은 특정 항생제의 가능한 효과를 결정하기 위해 다양한 항생제로 검사되었다.[16]

저항:[16] 벤질피니실린, 젠타미닌, 카나마이신, 네오마이신, 스트렙토마이신

M. 푸실라의 경우, 항생제에 대한 민감도는 특정 항생제의 살균 수준에 노출되었을 때 치명적 효과가 아닌 성장 손상에 의해 정의될 가능성이 높다.[16] 이 항생제 세트에 대한 다른 종류의 M. 푸실라의 민감성은 같아야 한다.[16]

유전학

진화사

미크로모나스는 일찍이 모든 현대적인 육지식물로 이어진 혈통에서 갈라졌다. 개별 종은 매우 유사한 16S SSU rRNA 유전자 시퀀스를 가지고 있는데, 이는 현미경 분화를 결정하는 데 종종 사용되는 비교이지만, 단지 다른 유전자의 90%만이 모든 마이크로모나스 종들 간에 공유된다. 특정 유전자에 대한 시퀀스의 작은 변화만 비교했을 때 완전한 유전자의 존재 또는 부재는 미크로모나스가 집중적인 수평적 유전자 전달의 결과임을 시사한다.[10]

변형률 격리

최초의 미크로모나스 참조 게놈은 1998년 적도 태평양 샘플에서 처음으로 격리된 RCC299라는 변종에서 만들어졌다. 이 변종은 20년 동안 지속적으로 배양되어 왔으며 로스코프 문화 콜렉션에서 구할 수 있다. 2005년, 그 변종의 단일한 문화는 고립되었다. 악센계 변종은 CCMP2709라는 이름으로 해양 식물성 플랑크톤 문화 센터에서 구할 수 있다. 현재 온대 연안해역에서 격리됐던 얼룩이 별도로 염기서열 처리되고 있다.[10]

게놈 구조

미크로모나스 sp 게놈 전체가 2014년 첫 산탄총 서열화됐다. 미크로모나스는 약 19Mb를 가지고 있지만, 이것은 종과 종에 따라 약간 다르다. 이것은 17개의 염색체로 구성되어 있으며 GC 함량이 59%이다.[17] [열린 판독 프레임]에 근거하여 약 10000개의 단백질과 70개의 기능 RNA에 대한 게놈코드를 작성하였다.[18]

세포 메커니즘

세포 성장과 분열

미크로모나스는 핵분열을 통해 무성으로 번식한다.[11] M. 푸실라는 하루 종일 세포 크기와 빛 산란과 같은 광학적 특성의 가변성을 보인다는 것이 관찰되었다.[19] 이러한 측정은 빛이 있는 기간 동안 증가하며, 빛이 없는 기간에는 감소한다.[19][20] 이는 세포가 분열하기 시작하고 작아지기 시작할 때 어둠 속에서 세포 증식, 지질, 세포막 구조 조정과 관련된 단백질의 발현이 증가하면서 단백질 프로파일이 디엘 주기에 걸쳐 변화한다는 발견과 일치한다.[20] 그러나, 유전자와 단백질의 표현 수준은 여전히 같은 대사 경로 내에서 다를 수 있다.[20] 또한 3' UTR의 구조가 규제 시스템에서 역할을 할 수 있다는 제안이 제기되었다.[20]

광수집계

미크로모나스 종은 여전히 일반적인 색소인 [3]엽록소 a와 엽록소 b를 포함하는 마미엘로피아의 구성원과 같은 광합성 색소를 공유하며,[21] 최초의 알갈 카로티노이드에 γ엔드 집단을 가진 구조를 부여하고 있는 프라시녹산틴(xantop산틴 K)을 포함한다.[22] 그것의 크산토필의 대부분은 산화 상태에 있고, 규조류, 황금과 갈색 해조류, 디노플라겔레이트 같은 다른 중요한 해양 플랑크톤이 가지고 있는 것과 유사하다는 것이 발견되었다.[23] 게다가, Cl cCS-170이라고 불리는 또 다른 색소가 해양의 더 깊은 곳에 사는 미크로모나스와 오스트레오코쿠스의 일부 변종에서 발견될 수 있는데, 이것은 낮은 광도 하에서 사는 유기체에 대한 잠재적인 적응을 나타낼 수도 있다.[3]

미크로모나스의 경량 채취 단지는 색소성분이나 악조건에서의 안정성 측면에서 다른 녹조와는 구별이 가능하다.[21] 이들 단백질은 세 가지 색소를 광채취에 사용하는 것으로 나타났으며 고온과 세제의 유무에 내성이 있다.

펩티도글리칸 생합성

내시경 검사를 통해 시아노박테리아에서 유래된 것으로 추정되는 [24]엽록체에는 주변 펩티도글리칸 층이 없으나, 일부 관련 효소만 존재하는 펩티도글리칸 생합성 경로로는 M. 푸실라, M. commoda에서 부분적으로 완성되는 것으로 확인된다.[12] 미크로모나스의 이 경로의 역할은 아직 조사 중에 있지만, 이 관찰은 엽록체들이 펩티도글리칸으로 덮여 있는 글라우코프 해조류와 함께 다른 종류의 미크로모나스의 혈통을 보여준다.[12]

생태적 의의

미크로모나스는 해양과 해안 지역 모두에서 상당한 양의 피코플랑크톤 생물량과 생산성을 차지한다.[5] 미크로모나스의 풍부함은 지난 10년 동안 증가했다. 증거는 이러한 숫자의 급증은 북극에서 더욱 급격하게 느껴졌던 기후 변화를 통해 유발된다는 것을 보여준다.[12] 지난 몇 년 동안 녹색 조류는 오로지 광합성 물질이라고 생각되었다. 단지 그것이 사실이 아니라는 것을 발견하기 위해서였다.[25] 미크로모나스뿐만 아니라 프라시노피스트들도 혼합생식을 취했고 북극 내 원핵생물 개체군에 큰 영향을 끼쳤다.[25] 미크로모나스에 의한 원핵생물의 많은 소비 때문에, 연구들은 광합성 피코우카로테스가 곧 북극 시스템의 주요 생산성과 박테리아를 지배할 것이라고 제안하고 있다.[25] 실험실 연구는 단일 속 안에 있는 종들이 그들의 혼합 영양 전략을 그들의 뚜렷한 환경으로 변화시켰다는 것을 보여주었다.[25] 이러한 환경은 빛의 강도, 영양소 가용성 및 먹이의 크기를 통해 달라질 수 있으며, 모두 효율을 극대화하기 위해 쇄골 특유의 변화를 보여 왔다.[25]

바이러스 감염

바이러스는 미생물 집단의 구성을 규제함으로써 해양 생태계의 균형에서 중요하지만 이들의 행동은 온도, 감염 방식, 숙주 조건 등 여러 요인에 의해 영향을 받을 수 있다.[26][27] 미크로모나스 감염 바이러스가 발견되어 연구되고 있는 사례가 증가하고 있다.

미크로모나스푸실라바이러스

현재 M. 푸실라 개체군과 공존하는 45개의 바이러스 변종이 확인되고 있다.[8] 바이러스 감염성은 숙주 변종, 빛 가용성 및 바이러스 흡착에 따라 달라진다.[28]

바이러스 용해로 인한 하루 평균 사망률은 M. 푸실라 인구의 약 2~10%로 추정된다.[28]

미크로모나스폴라리스바이러스

이것은 극지 바다로부터 격리된 최초의 피코드나바이러스다.[31] 기온이 낮은 물에 적응한 미크로모나스의 극성 에코타입인 M.폴라리스에 감염될 수 있다.[31]

기후변화에 따른 기온 상승이 바이러스와 숙주의 종단 구성을 모두 바꿀 수 있다는 증거가 나왔다.[31]

대사공학

세계적으로 인구가 증가함에 따라, 야생 물고기와 조류에 대한 수요가 증가하고 있는데, 이는 성장과 개발에 필요한 다불포화지방산(PUFA)의 공급원과 인간의 건강 유지에 필요한 것이다. 최근 연구는 M. 푸실라에 존재하는 효소인 아킬-코아 Δ6-desaturase를 식물과 함께 사용하여 PUFA의 생산을 위한 대체 메커니즘을 연구하고 있다. 아킬-코아 Δ6-desaturase의 M. 푸실라 변종은 육상 식물에서 오메가-3 기질에 대한 결합 선호도가 높아 다불포화 지방산 합성 경로에 매우 효과적이다.[32]

참조

- ^ Micromonas에서 NCBI 웹 페이지를 참조하십시오. 에서 추출된 데이터 NCBI taxonomy resources, National Center for Biotechnology Information, retrieved 2007-03-19

- ^ Micromonas Manton & Parke, 1960년, non Borrel, 1902년, 2010년 3월 6일에 접속.

- ^ a b c d e Simon, Nathalie; Foulon, Elodie; Grulois, Daphné; Six, Christophe; Desdevises, Yves; Latimier, Marie; Gall, Florence Le; Tragin, Margot; Houdan, Aude (2017). "Revision of the Genus Micromonas Manton et Parke (Chlorophyta, Mamiellophyceae), of the Type Species M. pusilla (Butcher) Manton & Parke and of the Species M. commoda van Baren, Bachy and Worden and Description of Two New Species Based on the Genetic and Phenotypic Characterization of Cultured Isolates" (PDF). Protist. 168 (5): 612–635. doi:10.1016/j.protis.2017.09.002. PMID 29028580.

- ^ Borowitzka, Michael A.; Beardall, John; Raven, John A. (2016-03-21). The physiology of microalgae. Borowitzka, Michael A.,, Beardall, John,, Raven, John A. Cham. ISBN 9783319249452. OCLC 945445086.

- ^ a b Not, F; Latasa, M; Marie, D; Cariou, T; Vaulot, D; Simon, N (Jul 2004), "A Single Species, Micromonas pusilla (Prasinophyceae), Dominates the Eukaryotic Picoplankton in the Western English Channel", Applied and Environmental Microbiology, 70 (7): 4064–72, doi:10.1128/AEM.70.7.4064-4072.2004, ISSN 0099-2240, PMC 444783, PMID 15240284

- ^ a b 2009년 4월 10일, 대체 에너지 뉴스와이어 웨이백머신에 보관된 2011-07-07-07의 미크로모나스 조류 두 변종의 게놈

- ^ Foulon, Elodie; Not, Fabrice; Jalabert, Fabienne; Cariou, Thierry; Massana, Ramon; Simon, Nathalie (1 September 2008). "Ecological niche partitioning in the picoplanktonic green alga Micromonas pusilla: evidence from environmental surveys using phylogenetic probes". Environmental Microbiology. 10 (9): 2433–2443. doi:10.1111/j.1462-2920.2008.01673.x. PMID 18537812.

- ^ a b c Baudoux, A.-C.; Lebredonchel, H.; Dehmer, H.; Latimier, M.; Edern, R.; Rigaut-Jalabert, F.; Ge, P.; Guillou, L.; Foulon, E.; Bozec, Y.; Cariou, T.; Desdevises, Y.; Derelle, E.; Grimsley, N.; Moreau, H.; Simon, N. (1 October 2015). "Interplay between the genetic clades of Micromonas and their viruses in the Western English Channel" (PDF). Environmental Microbiology Reports. 7 (5): 765–773. doi:10.1111/1758-2229.12309. PMID 26081716.

- ^ a b Vaulot, Daniel; Eikrem, Wenche; Viprey, Manon; Moreau, Hervé (1 August 2008). "The diversity of small eukaryotic phytoplankton (≤3 μm) in marine ecosystems". FEMS Microbiology Reviews. 32 (5): 795–820. doi:10.1111/j.1574-6976.2008.00121.x. PMID 18564290.

- ^ a b c Worden, Alexandra Z.; Lee, Jae-Hyeok; Mock, Thomas; Rouzé, Pierre; Simmons, Melinda P.; Aerts, Andrea L.; Allen, Andrew E.; Cuvelier, Marie L.; Derelle, Evelyne (2009-04-10). "Green Evolution and Dynamic Adaptations Revealed by Genomes of the Marine Picoeukaryotes Micromonas". Science. 324 (5924): 268–272. doi:10.1126/science.1167222. ISSN 0036-8075. PMID 19359590. S2CID 206516961.

- ^ a b c d Bell, Peter R. (2000). Green plants : their origin and diversity. Hemsley, Alan R. (2nd ed.). Cambridge, UK: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-64109-8. OCLC 56124600.

- ^ a b c d e f g van Baren, Marijke J.; Bachy, Charles; Reistetter, Emily Nahas; Purvine, Samuel O.; Grimwood, Jane; Sudek, Sebastian; Yu, Hang; Poirier, Camille; Deerinck, Thomas J. (2016-03-31). "Evidence-based green algal genomics reveals marine diversity and ancestral characteristics of land plants". BMC Genomics. 17: 267. doi:10.1186/s12864-016-2585-6. ISSN 1471-2164. PMC 4815162. PMID 27029936.

- ^ a b Advances in marine biology. Volume 60. Lesser, Michael. Amsterdam: Elsevier Academic Press. 2011. ISBN 978-0-12-385529-9. OCLC 761362752.

{{cite book}}: CS1 maint : 기타(링크) - ^ a b Omoto, Charlotte K.; Witman, George B. (1981-04-23). "Functionally significant central-pair rotation in a primitive eukaryotic flagellum". Nature. 290 (5808): 708–710. doi:10.1038/290708a0. ISSN 1476-4687. PMID 7219555. S2CID 4354444.

- ^ Vaulot, Daniel; Eikrem, Wenche; Viprey, Manon; Moreau, Hervé (2008-08-01). "The diversity of small eukaryotic phytoplankton (≤3 μm) in marine ecosystems". FEMS Microbiology Reviews. 32 (5): 795–820. doi:10.1111/j.1574-6976.2008.00121.x. ISSN 0168-6445. PMID 18564290.

- ^ a b c d e f Cottrell, Matthew T.; Suttle, Curtis A. (1 June 1993). "Production of Axenic Cultures of Micromonas Pusilla (Prasinophyceae) Using Antibiotic 1". Journal of Phycology. 29 (3): 385–387. doi:10.1111/j.0022-3646.1993.00385.x. S2CID 85052488.

- ^ NCBI 마이크로모나스 게놈 저장소 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/2297

- ^ JPI KEG 게놈, 마이크로모나스 comoda http://www.genome.jp/kegg-bin/show_organism?org=mis

- ^ a b DuRand, Michele D.; Green, Rebecca E.; Sosik, Heidi M.; Olson, Robert J. (2002-12-01). "Diel Variations in Optical Properties of Micromonas Pusilla (prasinophyceae)1". Journal of Phycology. 38 (6): 1132–1142. doi:10.1046/j.1529-8817.2002.02008.x. ISSN 1529-8817. S2CID 28859691.

- ^ a b c d Waltman, Peter H.; Guo, Jian; Reistetter, Emily Nahas; Purvine, Samuel; Ansong, Charles K.; Baren, Marijke J. van; Wong, Chee-Hong; Wei, Chia-Lin; Smith, Richard D. (2016-07-19). "Identifying Aspects of the Post-Transcriptional Program Governing the Proteome of the Green Alga Micromonas pusilla". PLOS ONE. 11 (7): e0155839. doi:10.1371/journal.pone.0155839. ISSN 1932-6203. PMC 4951065. PMID 27434306.

- ^ a b Wilhelm, C.; Lenartz-Weiler, I.; Wiedemann, I.; Wild, A. (1986). "The light-harvesting system of a Micromonas species (Prasinophyceae): the combination of three different chlorophyll species in one single chlorophyll–protein complex". Phycologia. 25 (3): 304–312. doi:10.2216/i0031-8884-25-3-304.1.

- ^ Foss, Per; Guillard, Robert R.L.; Liaaen-Jensen, Synnøve (1984). "Prasinoxanthin—a chemosystematic marker for algae". Phytochemistry. 23 (8): 1629–1633. doi:10.1016/s0031-9422(00)83455-x.

- ^ Ricketts, T.R. (1966). "The carotenoids of the phytoflagellate, Micromonas pusilla". Phytochemistry. 5 (4): 571–580. doi:10.1016/s0031-9422(00)83635-3.

- ^ Machida, Mariko; Takechi, Katsuaki; Sato, Hiroshi; Chung, Sung Jin; Kuroiwa, Haruko; Takio, Susumu; Seki, Motoaki; Shinozaki, Kazuo; Fujita, Tomomichi (2006-04-25). "Genes for the peptidoglycan synthesis pathway are essential for chloroplast division in moss". Proceedings of the National Academy of Sciences. 103 (17): 6753–6758. doi:10.1073/pnas.0510693103. PMC 1458953. PMID 16618924.

- ^ a b c d e McKie-Krisberg, Zaid M; Sanders, Robert W (October 2014). "Phagotrophy by the picoeukaryotic green alga Micromonas: implications for Arctic Oceans". The ISME Journal. 8 (10): 1953–1961. doi:10.1038/ismej.2014.16. PMC 4184008. PMID 24553471.

- ^ Demory, David; Arsenieff, Laure; Simon, Nathalie; Six, Christophe; Rigaut-Jalabert, Fabienne; Marie, Dominique; Ge, Pei; Bigeard, Estelle; Jacquet, Stéphan (March 2017). "Temperature is a key factor in Micromonas–virus interactions". The ISME Journal. 11 (3): 601–612. doi:10.1038/ismej.2016.160. ISSN 1751-7370. PMC 5322312. PMID 28085157.

- ^ Maat, Douwe S.; Bleijswijk, Van; L, Judith D.; Witte, Harry J.; Brussaard, Corina P. D. (2016-09-01). "Virus production in phosphorus-limited Micromonas pusilla stimulated by a supply of naturally low concentrations of different phosphorus sources, far into the lytic cycle". FEMS Microbiology Ecology. 92 (9): fiw136. doi:10.1093/femsec/fiw136. ISSN 0168-6496. PMID 27316561.

- ^ a b Cottrell, Matthew T.; Suttle, Curtis A. (1 June 1995). "Dynamics of lytic virus infecting the photosynthetic marine picoflagellate Micromonas pusilla". Limnology and Oceanography. 40 (4): 730–739. doi:10.4319/lo.1995.40.4.0730.

- ^ Brussaard, C.P.D; Noordeloos, A.A.M; Sandaa, R.-A; Heldal, M; Bratbak, G (2004). "Discovery of a dsRNA virus infecting the marine photosynthetic protist Micromonas pusilla". Virology. 319 (2): 280–291. doi:10.1016/j.virol.2003.10.033. PMID 14980488.

- ^ Attoui, H; Jaafar, Fm; Belhouchet, M; De, Micco, P; De, Lamballerie, X; Brussaard, Cp (May 2006), "Micromonas pusilla reovirus: a new member of the family Reoviridae assigned to a novel proposed genus (Mimoreovirus)" (Free full text), The Journal of General Virology, 87 (Pt 5): 1375–83, doi:10.1099/vir.0.81584-0, ISSN 0022-1317, PMID 16603541

{{citation}}: CS1 maint : 복수이름 : 작성자 목록(링크) - ^ a b c Maat, Douwe S.; Biggs, Tristan; Evans, Claire; van Bleijswijk, Judith D. L.; van der Wel, Nicole N.; Dutilh, Bas E.; Brussaard, Corina P. D. (2017-06-02). "Characterization and Temperature Dependence of Arctic Micromonas polaris Viruses". Viruses. 9 (6): 134. doi:10.3390/v9060134. PMC 5490811. PMID 28574420.

- ^ Petrie, James R.; Shrestha, Pushkar; Mansour, Maged P.; Nichols, Peter D.; Liu, Qing; Singh, Surinder P. (1 May 2010). "Metabolic engineering of omega-3 long-chain polyunsaturated fatty acids in plants using an acyl-CoA Δ6-desaturase with ω3-preference from the marine microalga Micromonas pusilla". Metabolic Engineering. 12 (3): 233–240. doi:10.1016/j.ymben.2009.12.001. PMID 20004733.