인류피테쿠스

Anthropopithecus인류피테쿠스(Blainville, 1839년)와 피테칸트로푸스(Haeckel, 1868년)라는 용어는 침팬지나 고대 인간을 묘사한 구식 세자다. 둘 다 그리스어 ἄνρωω(인류, "인간")과 πθηηης(pithēkos, "ape" 또는 "monkey")에서 유래한 것으로, 각각 "man-ape"와 "ape-man"으로 번역된다.

인류피테쿠스는 원래 침팬지를 묘사하기 위해 만들어진 것으로 지금은 판의 후배 동의어다. 그것은 또한 몇몇 다른 현존하고 멸종된 종들, 다른 것들 중에서도 자바 맨 화석을 묘사하는 데 사용되었었다. 매우 빠르게 후자는 피테칸트로푸스에 다시 할당되었는데, 원래 이론적인 "누락 링크"를 지칭하기 위해 만들어졌다. 피테칸트로푸스는 현재 호모 에렉투스로 분류되어 호모와 같은 후배의 동의어다.

역사

인류피테쿠스 속은 1841년 프랑스의 동물학자 겸 해부학자 앙리 마리 뒤크로테이 데 블랭빌(1777–1850)이 당시 연구하던 침팬지 재료에 속 이름을 붙이기 위해 처음 제안했다.[1]

1839년 드 블레인빌에 의해 인류피테쿠스가 설립된 후 영국의 외과의사 겸 자연주의자 존 블랑드-수튼(1855~1936)은 1883년 인류피테쿠스 트로글로디테스라는 종 이름을 제안하여 공통 침팬지를 지정하였다. 그러나 판 속은 이미 1816년 독일의 자연주의자 로렌츠 오켄(1779–1851)에 의해 침팬지에게 귀속되었다. 이전의 어떤 명명법이 이후의 명명법보다 우세하기 때문에, 인류피테쿠스 속은 1895년에 그 유효성을 확실히 상실했고,[2] 그 날부터 판 속과 같은 하위 동의어가 되었다.[note 1]

1879년 프랑스의 고고학자·인류학자 가브리엘 드 모틸레트(1821–1898)는 인류피테쿠스라는 용어를 제안하여 3차세계에 살고 있는 유인원과 인간 사이의 가상의 중간인 '누락 연계'를 지정하고, 그 중 '드 모틸레트'의 이론에 따라 이석을 생산한 것으로 추측된다.[3][4] 1883년 르 프레히스토리케의 작품에서 고대의 드 롬메(The Presidente: 드 모틸레트는 1885년[4] 제2판 이후 인용된 인간 고대의 아래에서 다음과 같이 쓰고 있다.

Nous sommes donc forcément conduits à admettre, par une déduction logique tirée de l’observation directe des faits, que les animaux intelligents qui savaient faire du feu et tailler des pierres à l’époque tertiaire, n’étaient pas des hommes dans l’acception géologique et paléontologique du mot, mais des animaux d’un autre genre, des précurseurs de L'homme dans l'échelle des etres, précursursuries auxquels j'ai donné le nom d'Lephantopithecus. Ainsi, par le sle raisonnement, solidement appuyé sur des 관찰 precises, nous sommes ar deces ar deces ar decuvrir d'une manierire confirmete un un et étre inter lesauel'hume.[4]

그러므로 우리는 사실을 직접 관찰하여 도출한 논리적 추론의 결과로서 3차 시기에는 불을 피우고 돌을 깎는 방법을 알고 있는 지적인 동물들은 그 말의 지질학적, 고생물학적 의미에 있는 인간이 아니라, 존재의 사슬에 묶여 있는 인간의 다른 종류의 전구체라는 것을 인정할 수밖에 없다.s, 내가 인류피테쿠스라는 이름을 지어준 전구자. 그러므로 추론만으로, 정확한 관찰에 의해 확고히 뒷받침되는, 우리는 현재의 인류와 인간 사이의 중간적인 존재라는 것을 확실히 발견하게 되었다.

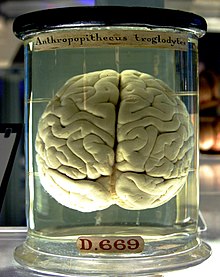

언제는 1905년 프랑스 고생물 학자, 고생물학과 지질학자 Marcellin 평의회(1861–1942)는 신문은 eoliths고 있는 geofacts 자연 현상( 얼고, 압력, 불)에 의해 생산된 설명을 발표했다, 주장하는 드 모르티예가 제안한 평판, 기간 Anthropopithecus 대한 그의 개념을 투하했다 떨어졌다.[5] 그러나 침팬지 속이라는 의미는 화석 표본에 기인하는 속 이름이라는 점에서도 19세기 내내 지속되었다. 예를 들어 1878년 영국의 말라리아학자 윌리엄 테오발트(1829~1908)가 영국령 인도 펀자브에서 발견한 영장류의 화석 이름은 1879년 팔래오피테쿠스(Palaeopithecus sivalensis)로 명명되었으나, 후에 인류피테쿠스 시발렌시스(Aweatopithecus sivalensis)로 이름이 바뀌었는데, 이러한 잔해가 침팬지 않은 것은 침팬지가 후자가 이해되고 있었기 때문이다. 인류피테쿠스 화석의 유명한 예는 1891년 동자바에 있는 솔로 강 근처의 트리닐에서 네덜란드의 의사 겸 해부학자 외젠 두부아에 의해 발견된 자바 맨의 화석이다. 그는 이 화석의 이름을 인류피테쿠스 에렉투스로 지었다. 이 두부아 논문은 1892년 마지막 분기 동안 네덜란드 정부에 의해 1893년에 출판되었다. 1890년대 초, 인류피테쿠스라는 용어는 여전히 동물학자들에 의해 침팬지의 속칭으로 사용되고 있었기 때문에, 두보아의 인류피테쿠스 에렉투스는 '직립한 침팬지' 또는 '서 있는 침팬지'와 같은 것을 의미하게 되었다. 그러나 1년 후인 1893년 두부아이는 인간에게 적합한 일부 해부학적 문자로 인해 이들 유골의 귀속성이 인류피테쿠스와는 다른 속성으로 필요하다고 판단하여 자바의 표본 이름을 피테칸트로푸스 에렉투스(1893년 논문, 1894년 간행)로 바꾸었다. 피테칸트로푸스는 독일의 생물학자 에른스트 해켈(1834-1919)이 1868년에 만든 속이다.[1] 그로부터 몇 년이 지난 20세기 독일의 의사 겸 고인류학자 프란츠 웨이덴라이치(1873~1948)는 두부아의 자바 맨의 등장인물들을 자세히 비교한 뒤 피테칸트로푸스 에렉투스로 명명하고, 그 다음엔 페킹맨의 등장인물들과 신인류스 페키넨시스라는 이름을 붙였다. 웨이덴레이치는 1940년 현대 인류와의 해부학적 유사성 때문에 호모 에렉투스 종인 호모 속종의 단일 종에 자바와 중국의 이 모든 표본을 모을 필요가 있다고 결론지었다.[1] 그 무렵 인류피테쿠스 속은 이미 1895년 이후부터 폐기되었다.

대중문화에서

오늘날 인류피테쿠스라는 용어는 과학적으로 시대에 뒤떨어졌지만 프랑스와 벨기에를 중심으로 대중문화에 널리 퍼졌다.

- 쥘 베른은 그의 단편소설 길 브랄타르(1887년)에서 그의 등장인물 중 하나인 맥카크말레 장군(McKackmale)의 시미안적인 측면을 묘사하기 위해 uhosopitheque(인류피테쿠스)라는 용어를 사용한다.

Il domaitbien, Le général Mac Kackmal, sur ses deux orilles, longues queue ne le comporte l'ordonnance. Avec ses bras démesurés, ses yeux ronds, enfoncés sous de rudes sourcils, sa face encadrée d’une barbe rêche, sa physionomie grimaçante, ses gestes d’anthropopithèque, le prognathisme extraordinaire de sa mâchoire, il était d’une laideur remarquable, – même chez un général anglais. 운브라싱게, 훌륭한 밀리타이르, 달레우르스, 말그레사 투르누레 시미스크.

그는 잘 잤다, 맥카크남 장군은 두 눈을 감은 채, 비록 규정에 의해 허용된 시간보다 더 길었다. 그의 긴 팔, 그의 동그란 눈동자, 그들의 사탕발림 이마 아래 깊이 자리잡은 그의 얼굴, 뭉툭한 턱수염으로 장식된 그의 얼굴, 찌푸린 얼굴, 반인간적인 몸짓,[note 2] 턱 밖으로 나온 비범한 주걱거리는 몸짓으로, 그는 영국 장군으로서도 놀랄 만큼 추악했다. 원숭이 같은 존재지만, 유인원 같은 외모에도 불구하고, 그럼에도 불구하고 훌륭한 군인이었습니다.[6]

- 프랑스 언론인이자 작가인 레옹 그로크가 1926년 쓴 공상과학소설 '라 시테 데 테네브르(어둠의 도시)'에서 인류피테크(인류피테쿠스)는 매우 낮은 수준의 문명에 도달한 유인원 집단이다.

- 벨기에의 만화 작가 헤르게가 만화 앨범 시리즈인 '틴틴의 모험'에서 하독 선장의 수많은 욕설 중 하나를 '인류피테쿠스(Humanopitheck (인류피테쿠스)라는 용어를 만들었다.[7]

- 2001년 프랑스 가수 브리짓 폰테인(Brigitte Fonttaine)이 'Pipau'라는 곡을 작사, 노래, 녹음했다.[note 3] 이 노래에서 후렴구는 '인류피테쿠스'라는 용어를 반복한다.

참고 항목

참고 및 참조

메모들

참조

- ^ a b c 버나드 우드 외 알리, 와일리-블랙웰 휴먼 에볼루션 백과사전, 2013년 6월 (원본 2011년 2권본의 단권 페이퍼백 버전), 1056 pp.; ISBN978-1-1186-5099-8

- ^ P. K. Tubbs, "Opinion 1368 일반적 이름 Pan and Panthera (Mamalia, 육식도라): Oken, 1816", 동물학 명칭 게시판(1985) 42권, 페이지 365-370

- ^ 프롤레 인터내셔널 데 라 프레히스토리어 "르 프레히스토리크, 골동품 드 라옴메 / 가브리엘 드 모틸레트"(프랑스어)

- ^ a b c 가브리엘 드 모틸레트, 르 프레히스토리크, 고미술 드 롬메, 비블리오테크 데 과학 동시대인, 제2판, 파리, C. 라인왈드, 1885년, 642 페이지(프랑스어)

- ^ 마르셀린 대로, "로리딘 데 에올리테스", 로인트로고시(1905) 토미 16 페이지 257–267 (프랑스어)

- ^ 프랑스어 번역: Idrisyn Oliver Evans – The Best From Fantasy and Science Fiction(1959), 8번째 시리즈, 앤서니 바우처, 에이스 북스, 뉴욕 편집

- ^ 알베르트 알구드, 르 하드독 일러스트레, 린테그랄 데 주론스 뒤 카피타인, 캐스터맨('비블리오테크 드 물린사르트' 모음), 1991년 11월 브뤼셀, 93p, 23,2cm x 15cm; ISBN 2-203-01710-4(프랑스어)

추가 읽기

- John de Vos, The Dubois 컬렉션 강연: 오래된 컬렉션의 새로운 모습. Winkler Prins, C.F. & Donovan, S.K. (eds)에서 VII 국제 심포지엄 '지질학, 광산 및 금속학의 문화유산: 도서관 - 기록관 - 박물관: "뮤지엄과 그 수집품", Leiden (네덜란드), 2003년 5월 19-23일. Scripta Geologic, Special Essue, 4: 267-285, 9개의 무화과; 레이든, 2004년 8월