코카에틸렌

Cocaethylene | |

| |

| 임상자료 | |

|---|---|

| 기타 이름 | 벤조일레코닌 에틸에스테르 에틸벤조일레코닌 |

| 임신 범주 |

|

| 경로: 행정 | 코카인과 에탄올 섭취로 생산됨 |

| ATC 코드 |

|

| 법적현황 | |

| 법적현황 | |

| 식별자 | |

| |

| CAS 번호 | |

| 펍켐 CID | |

| 켐스파이더 | |

| 유니 | |

| 켐벨 | |

| CompTox 대시보드 (EPA) | |

| ECHA InfoCard | 100.164.816 |

| 화학 및 물리적 데이터 | |

| 공식 | C18H23NO4 |

| 어금질량 | 317.385 g·190−1 |

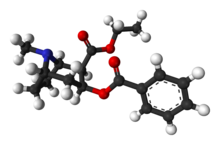

| 3D 모델(JSmol) | |

| |

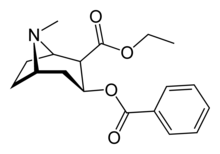

코카에틸렌(ethyl benzoylecgonine)은 벤조일레코닌의 에틸 에스테르이다. 구조적으로 벤조일레코닌의 메틸에스테르인 코카인과 비슷하다. 코카에틸렌은 간에서 코카인과 에탄올이 혈액 속에 공존할 때 형성된다.[1] 1885년 (머크지수 13판에 따르면) 코카에틸렌이 처음 합성되었고,[2] 1979년 코카에틸렌의 부작용이 발견되었다.[3]

코카인에 의한 대사 생성

코카에틸렌은 간에서 대사되는 알코올과 코카인을 동시에 섭취하는 부산물이다. 일반적으로 코카인의 신진대사는 주로 생물학적으로 활동하지 않는 두 가지 대사물인 벤조일레코닌과 에크고닌 메틸에스테르를 생산한다. 간 효소 카르복실레스테라아제는 간에서 코카인의 가수분해를 촉진하는 역할을 하기 때문에 코카인의 신진대사에 중요한 부분이다. 코카인의 대사 과정에서 에탄올이 존재하면 코카인의 일부는 물로 가수분해를 하는 대신 에탄올과 함께 트랜스테스트를 거치게 되고, 이는 코카에틸렌을 생산하게 된다.[1]

- 코카인 + HO2 → 벤조일레코닌 + 메탄올([4]간 카복실세제 1)

- 벤조일레코닌 + 에탄올 → 코카에틸렌 + HO2

- 코카인 + 에탄올 → 코카에틸렌 + 메탄올([5]간 카복실레스테라제 1)

생리적 효과

코카에틸렌은 흥분제, 행복제, 식욕부진, 동정심증, 국소마취제 성질을 가진 그 자체로 오락성 약물로 여겨지고 있다. 모노아민 신경전달물질 세로토닌, 노르에피네프린, 도파민은 뇌에서 코카에틸렌의 작용에 중요한 역할을 한다. 코카에틸렌은 세로토닌 전달체, 노레피네프린 전달체, 도파민 전달체 등의 작용을 억제해 뇌의 세로토닌, 노라드레날린, 도파민 신경전달 수치를 높인다. 이러한 약리학적 성질은 코카에틸렌을 세로토닌-노레피네프린-도파민 재흡수 억제제(SNDRI, 일명 "트리플 재흡수 억제제")로 만든다.[citation needed]

대부분의 사용자에서 코카에틸렌은 행복감을 생성하며 코카인보다 작용 지속시간이 길다.[6][7] 일부[8][9] 연구는 코카인과 함께 알코올을 섭취하는 것이 코카인보다 더 카디톡스적일 수 있으며 "즉시 사망할 위험이 있는 코카인보다 코카인만 18배에서 25배 정도 증가한다"[7]고 제안한다. 코카에틸렌은 코카인보다 도파민 전달체에 대한 친화력이 높지만 세로토닌과 노르에피네프린 전달체에 대한 친화력은 낮다.[10][11]

McCancel-Katz et alia의 1993년 연구 코카에틸렌은 "코카인이나 알코올만을 투여한 것에 비해 주관적 등급이 '높음'으로 더 높게 나타났다.[6]

참고 항목

참조

- ^ a b Laizure SC, Mandrell T, Gades NM, Parker RB (January 2003). "Cocaethylene metabolism and interaction with cocaine and ethanol: role of carboxylesterases". Drug Metabolism and Disposition. 31 (1): 16–20. doi:10.1124/dmd.31.1.16. PMID 12485948.

- ^ "Validate User".

- ^ "Warning of extra heart dangers from mixing cocaine and alcohol". TheGuardian.com. 8 November 2009.

- ^ "MetaCyc Reaction: 3.1.1". Retrieved 25 January 2016.

- ^ "MetaCyc Reaction: [no EC number assigned]". Retrieved 25 January 2016.

- ^ a b Hart, C. L.; Jatlow, P.; Sevarino, K. A.; McCance-Katz, E. F. (2000). "Comparison of intravenous cocaethylene and cocaine in humans". Psychopharmacology. 149 (2): 153–162. doi:10.1007/s002139900363. PMID 10805610. S2CID 25055492.

- ^ a b Andrews P (1997). "Cocaethylene toxicity". Journal of Addictive Diseases. 16 (3): 75–84. doi:10.1300/J069v16n03_08. PMID 9243342.

- ^ Wilson LD, Jeromin J, Garvey L, Dorbandt A (March 2001). "Cocaine, ethanol, and cocaethylene cardiotoxity in an animal model of cocaine and ethanol abuse". Academic Emergency Medicine. 8 (3): 211–22. doi:10.1111/j.1553-2712.2001.tb01296.x. PMID 11229942.

- ^ Farré, M; de la Torre, R; Llorente, M; Lamas, X; Ugena, B; Segura, J; Camí, J (September 1993). "Alcohol and cocaine interactions in humans". Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics. 266 (3): 1364–73. PMID 8371143.

- ^ Jatlow P, McCance EF, Bradberry CW, Elsworth JD, Taylor JR, Roth RH (August 1996). "Alcohol plus cocaine: the whole is more than the sum of its parts". Therapeutic Drug Monitoring. 18 (4): 460–4. doi:10.1097/00007691-199608000-00026. PMID 8857569.

- ^ Perez-Reyes M, Jeffcoat AR, Myers M, Sihler K, Cook CE (December 1994). "Comparison in humans of the potency and pharmacokinetics of intravenously injected cocaethylene and cocaine". Psychopharmacology. 116 (4): 428–32. doi:10.1007/bf02247473. PMID 7701044. S2CID 6558411.

추가 읽기

- 코카에틸렌: 알코올과 코카인의 혼합 사용에 대응

- Landry MJ (1992). "An overview of cocaethylene, an alcohol-derived, psychoactive, cocaine metabolite". Journal of Psychoactive Drugs. 24 (3): 273–6. doi:10.1080/02791072.1992.10471648. PMID 1432406.

- 코카인과 알코올 혼합으로 인한 추가 심장 위험 경고

- Hearn WL, Rose S, Wagner J, Ciarleglio A, Mash DC (June 1991). "Cocaethylene is more potent than cocaine in mediating lethality". Pharmacology Biochemistry and Behavior. 39 (2): 531–3. doi:10.1016/0091-3057(91)90222-N. PMID 1946594. S2CID 36163843.

- Hearn WL, Flynn DD, Hime GW, Rose S, Cofino JC, Mantero-Atienza E, Wetli CV, Mash DC (February 1991). "Cocaethylene: a unique cocaine metabolite displays high affinity for the dopamine transporter". Journal of Neurochemistry. 56 (2): 698–701. doi:10.1111/j.1471-4159.1991.tb08205.x. PMID 1988563. S2CID 35719923.