아엽 결합 조직 이식

Subepithelial connective tissue graft

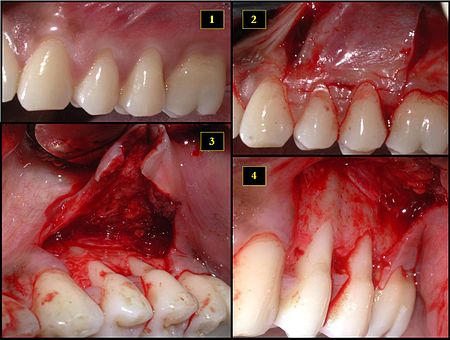

- 수취인 사이트는 프리몰라와 첫 번째 어금니 모두에 gingival 침체를 나타낸다(몰라 불황은 미학적 문제가 아니며 치료되지 않을 것이다).

- 플랩 반사 전 절개

- 전체 두께 플랩 상승

- 다른 관점에서 볼 수 있는 수신자 사이트

치의학에서 아엽 결합조직 이식(Sective connective tission, 때로는 단순히 결합조직(CT) 이식이라고 일컬어짐)은 1974년 앨런 에델이 처음 설명한 경구 및 최대정맥의 수술 절차다.[1]현재는 일반적으로 징기벌 불황에 따른 뿌리 커버리지를 얻기 위해 사용되는데, 1980년대 초 버트 랑거의 후발전이 있었다.[2]null

용어.

프리징가발 이식술과 유사하게, DEF 이식술은 자유자생적 이식술이라고 설명할 수 있다.null

- 자유라는 용어는 어떻게 이식물이 페디클을 통해 부착된 채로 남아있지 않고 기증자 사이트에서 완전히 제거되는지를 설명한다.

- 그리스 루트 오토("자기 자신")에서 온 자동생식이라는 용어는 이식받은 개인이 기증자 조직을 제공하는 동일한 개인인 방법을 설명한다.[3]

결합조직은 일반적으로 경구개에서 채취되지만, 다른 부위에서도 채취할 수 있다. 예를 들어, 최대결절성 영역과 같이.이식용 결합조직은 기증자의 부위에서 나오는 표피 상피 없이 이식되기 때문에 부피피막이라고 한다.null

역사

처음에 에델이 설명한 바와 같이 치료목표는 각질화된 조직의 영역을 늘리는 것이었다.[1]Broome과 Taggert[4], Donn을[5] 포함한 다른 사람들도 각질화된 조직의 영역을 증가시키기 위해 SEFT 이식물의 사용을 설명했다.null

이식수혜자 사이트를 준비하는 다양한 방법 중 에델은 각질화된 조직의 영역을 넓히려는 치아에 대해 두 개의 수직 절개, 중간 절개 및 원위 절개를 사용했다고 설명했다.[1]null

기증자 사이트에서 에델은 DEP 이식용 결합조직을 얻기 위해 기증자를 선택하고 준비하는 세 가지 방법을 설명했다.

- 구개 부분두께 플랩

- 구개 전열 두께 플랩

- 결핵성 부분두께 플랩

무료 깅기벌 이식을 위한 기증자 사이트와는 반대로, 외과의사는 DEP를 위한 기증자 사이트에서 1차 폐쇄를 달성할 수 있다.null

랭거는 나중에 이 종파를 외상성 추리, 고도 치주염 또는 발달 결함에 따른 치경 융기 부조화와 치경 융기 부조화를 증가시키는 방법이라고 설명했다.[3]그러나 현재 이러한 경질 조직 결함의 증가는 경질 조직 교체, 즉 뼈 이식 재료로 행해지는 경향이 있다.null

그러나 랑거가 징기벌 불황에 이어 뿌리 커버리지를 위해 종파(종파)를 제안한 것은 1985년에 불과했다.[6]null

이점

DEF 이식은 경막 플랩과 무료 징기발 이식을 결합하여 양쪽의 장점을 누리는 일종의 혼성 시술이다.관상동맥이 발달한 플랩과 같이 페디클 플랩만으로도 수축과 근육 당김에 자주 시달린다.[6]null

테크닉

이 절차를 수행하는 방법은 다양하지만, 모두 공통적인 단계 순서를 공유한다.

- Gingivae를 자극하여 불황을 보이는 조직의 수령인 부지를 준비한다.

- 기증자 사이트에서 DEP 획득

- 수신자 사이트에서 DEP 보호

- 기증자와 수령자 양쪽의 절개된 정강 조직을 봉합하십시오.

기증자 부위는 기증자 조직을 수령자 부지에 고정하기 전 또는 후에 봉합될 수 있다.

참조

- ^ a b c Edel, Alan (1974). "Clinical evaluation of free connective tissue grafts used to increase the width of keratinized gingiva". Journal of Clinical Periodontology. 1 (4): 185–196. doi:10.1111/j.1600-051x.1974.tb01257.x. PMID 4533490.

- ^ Wennstrom, JL; Pini Prato, GP (2003). "Mucogingival Therapy — Periodontal Plastic Surgery". In Lindhe, Jan; Karring, Thorkild; Lang, Niklaus P. (eds.). Clinical Periodontology and Implant Dentistry (4th ed.). Oxford: Blackwell Munksgaard. p. 607. ISBN 978-1-4051-0236-0.

- ^ a b Langer, B.; Calagna, L. (1980). "The subepithelial connective tissue graft". J Prosthet Dent. 44 (4): 363–367. doi:10.1016/0022-3913(80)90090-6. PMID 6931898.

- ^ Broome, William C.; Taggert, Edward J. (October 1976). "Free autogenous connective tissue grafting: report of two cases". Journal of Periodontology. 47 (10): 580–585. doi:10.1902/jop.1976.47.10.580. PMID 29538889.

- ^ Donn, Burt J. (May 1978). "The free connective tissue autograft: a clinical and histologic wound healing study in humans". Journal of Periodontology. 49 (5): 253–260. doi:10.1902/jop.1978.49.5.253. PMID 277676.

- ^ a b Langer, Burton; Langer, Laureen (December 1985). "The subepithelial connective tissue graft technique for root coverage". Journal of Periodontology. 56 (12): 715–720. doi:10.1902/jop.1985.56.12.715. PMID 3866056.