행성상성운

Planetary nebula

행성상성운(PN, 복수형 PNe)은 생전에 붉은 거성 별에서 분출된 이온화 가스의 팽창하고 빛나는 껍질로 구성된 방출성운의 일종이다.[2]

행성상성운이라는 용어는 행성과 무관하기 때문에 오성운이다.이 용어는 천문학자들이 초기 망원경을 통해 관찰한 이 성운들의 행성처럼 둥근 모양에서 유래한다.첫 번째 용법은 1780년대에 영국 천문학자 윌리엄 허셜과 함께 일어났을지도 모른다. 그는 이 성운들을 행성과 닮았다고 묘사했다. 그러나 1779년 1월에 프랑스의 천문학자 앙투안 다르키에 드 펠레폴릭스는 그의 고리 성운 관측에서 "매우 희미하지만 윤곽이 완벽하다. 그것은 목성과 목성만큼 크다.사라져가는 행성을 닮았다."[3][4][5]비록 현대적인 해석은 다르지만, 옛 용어는 여전히 사용되고 있다.

모든 행성상 성운은 약 1-8개의 태양 질량인 중간 질량의 별의 수명이 끝날 때 형성된다.태양은 수명주기가 끝날 때 행성상 성운을 형성할 것으로 예상된다.[6]그것들은 별의 진화의 상당히 긴 단계에 비해 상대적으로 수명이 짧은 현상이며, 아마도 수 천년 동안 지속될 것이다.[7]일단 적색 거인의 대기는 모두 소멸되고, 행성상 성운핵(P.N.N.)이라고 불리는 노출된 열광핵에서 나오는 에너지 넘치는 자외선 복사가 분출된 물질을 이온화시킨다.[2]흡수된 자외선은 중심 항성 주위의 모호한 기체의 껍질에 에너지를 공급하여 밝은 색상의 행성상 성운으로 나타나게 한다.

행성상 성운은 아마도 그 원소가 생성된 별에서 성간 매개체로 원소를 배출함으로써 은하수의 화학적 진화에 결정적인 역할을 할 것이다.행성상 성운은 더 먼 은하에서 관측되며, 화학적 풍부함에 대한 유용한 정보를 제공한다.

1990년대부터 허블우주망원경 이미지는 많은 행성상 성운들이 극도로 복잡하고 다양한 형태를 가지고 있다는 것을 보여주었다.약 5분의 1은 대략 구면이지만 대다수가 세로로 대칭되는 것은 아니다.이렇게 다양한 모양과 형상을 만들어 내는 메커니즘은 아직 잘 이해되지 않고 있지만, 이진 중심 항성, 별 바람, 자기장이 그 역할을 할 수도 있다.

관측치

디스커버리

처음 발견된 행성상 성운(아직 그렇게 불리지 않았지만)은 벌페룰라 별자리에 있는 아령 성운이었다.그것은 1764년 7월 12일 찰스 메시에에 의해 관찰되었고 모호한 물체의 카탈로그에 M27로 나열되었다.[8]저해상도 망원경을 가진 초기 관측자들에게 M27과 그 후에 발견된 행성상 성운은 천왕성과 같은 거대한 행성들과 닮았다.1779년 1월, 프랑스의 천문학자 앙투안 다르키에 드 펠레푸아스는 고리 성운 관측에서 "매우 둔하지만 완벽하게 윤곽이 잡힌 성운; 목성처럼 크고 희미해져 가는 행성처럼 보인다"[3][4][5]고 설명했다.

이들 물체의 성질은 여전히 불분명했다.1782년 천왕성의 발견자인 윌리엄 허셜은 토성 성운(NGC 7009)을 발견하고 "궁금한 성운, 아니면 내가 모르는 다른 어떤 성운"이라고 표현했다.그는 나중에 이 물체들을 "별의 종류"의 행성인 것처럼 보인다고 설명했다.[9]앞서 다르키에가 언급한 대로 허셜은 이 원반이 행성과 닮았지만 너무 희미해서 행성이 될 수 없다는 것을 발견했다.1785년 허셜은 제롬 랄란데에게 이렇게 썼다.

이것들은 아직까지도 우리가 뚜렷한 생각을 갖고 있지 않은 천체들이며 아마도 우리가 천상에서 친숙하게 알고 있는 것과 상당히 다른 유형일 것이다.나는 이미 15초에서 30초 사이의 가시 직경을 가진 4개를 발견했다.이 몸체들은 행성, 즉 전체적으로 밝기가 같거나 둥글거나 다소 타원형인 원반형 원반형 원반형 원반형 원반형 원반형 원반형 원반형 원반형 원반형 원반형 원반형 원반형 원반형 원반형 원반형 원반형 원반형 원반형 원반형 원반형 원반형 원반형 원반형 원반형 원반형 원반형 원반형 원반형 원반형 원반형 원반형 원반형 원반형 원반형 원반형 원반형 원반형 원반형이며,ude[10]

그는 이것을 그의 "성운" 카탈로그의 4등급에 할당했고, 결국 78개의 "성운성운"을 나열했는데, 대부분은 사실상 은하계다.[11]

허셜은 이 물체들에 대해 "행성 성운"이라는 용어를 사용했다.이 용어의 기원은 알려지지 않았다.[8][12]"행성 성운"이라는 라벨은 천문학자들이 이러한 성운 유형을 분류하기 위해 사용하는 용어에 배어 오늘날에도 천문학자들이 사용하고 있다.[13][14]

스펙트럼

행성상 성운은 19세기 중반에 첫 분광 관측을 하기 전까지는 알려지지 않았다.프리즘을 이용해 빛을 분산시킨 윌리엄 허긴스는 천문학적 물체의 광학적 스펙트럼을 연구한 최초의 천문학자 중 한 명이었다.[12]

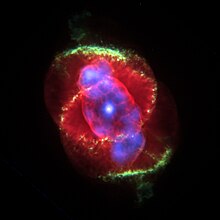

1864년 8월 29일, 허긴스는 고양이의 눈 성운을 관찰할 때 행성상 성운의 스펙트럼을 가장 먼저 분석하였다.[8]그가 별을 관찰한 결과, 그들의 스펙트럼은 많은 어두운 선들이 중첩된 방사선의 연속체로 구성되었다.그는 안드로메다 성운(당시 알려진 대로)과 같은 모호한 많은 물체들이 상당히 유사한 스펙트럼을 가지고 있다는 것을 발견했다.하지만, 허긴스가 고양이의 눈 성운을 보았을 때, 그는 매우 다른 스펙트럼을 발견했다.흡수선이 중첩된 강한 연속체보다는 고양이의 눈 성운과 다른 유사한 물체들이 많은 방출선을 보였다.[12]이것들 중 가장 밝은 것은 알려진 원소의 선과 일치하지 않는 500.7 나노미터의 파장이었다.[15]

처음에는 이 선이 알 수 없는 원소 때문일 것이라는 가설이 제기되었는데, 이 원소는 성운이라고 이름 붙여졌다.비슷한 생각이 1868년 태양의 스펙트럼 분석을 통해 헬륨을 발견하게 되었다.[8]헬륨이 태양 스펙트럼에서 발견된 직후 지구상에 고립된 반면, "신불"은 그렇지 않았다.20세기 초, 헨리 노리스 러셀은 새로운 요소가 되기 보다는 500.7 nm의 선이 낯선 조건에서의 익숙한 요소 때문이라고 제안했다.[8]

물리학자들은 1920년대에 극히 낮은 밀도의 기체에서 전자가 더 높은 밀도에서 일어날 충돌에 의해 제거될 수 있는 원자와 이온의 흥분된 메타스타스테이블 에너지 수준을 점유할 수 있다는 것을 보여주었다.[16]질소와 산소 이온(O+, O2+, O, A)에서 전자가 이러한 수준에서 전환된다.oiii) 및 N+)은 500.7nm의 방출 라인 등을 발생시킨다.[8]매우 낮은 밀도의 기체에서만 볼 수 있는 이러한 스펙트럼 라인을 금지선이라고 한다.따라서 분광 관측 결과 성운은 극히 희박한 가스로 만들어졌다는 것을 알 수 있었다.[17]

중앙별

행성상성운의 중심별은 매우 뜨겁다.[2]별이 핵연료를 대부분 소진해야 작은 크기로 붕괴할 수 있다.행성상 성운은 항성 진화의 마지막 단계로 이해된다.분광 관측을 통해 모든 행성상 성운들이 팽창하고 있음을 알 수 있다.이로 인해 행성상 성운은 항성의 외층들이 수명이 다하면 우주로 던져지기 때문에 생긴 것이라는 생각을 하게 되었다.[8]

현대 관측

20세기 말에 이르러, 기술 향상은 행성상 성운에 대한 연구를 진전시키는데 도움을 주었다.[19]우주 망원경은 천문학자들이 지구의 대기가 전달하는 것 밖의 빛 파장을 연구할 수 있도록 했다.행성상 성운에 대한 적외선과 자외선 연구는 성운 온도, 밀도 및 원소 함량을 훨씬 더 정확하게 측정할 수 있게 했다.[20][21]충전 결합 장치 기술은 이전에 가능했던 것보다 더 많은 실신 스펙트럼 라인을 정확하게 측정할 수 있게 했다.허블우주망원경은 또한 많은 성운들이 지상에서 관측했을 때 단순하고 규칙적인 구조를 가지고 있는 것으로 보이지만, 지구 대기권 위의 망원경으로 달성할 수 있는 매우 높은 광학적 해상도는 극도로 복잡한 구조를 드러낸다는 것을 보여주었다.[22][23]

Morgan-Keenan 스펙트럼 분류 체계에서 행성성운은 실제로 거의 사용되지 않지만 Type-P로 분류된다.[24]

오리진스

반면 행성상 성운을 보이고 낮은 중간 질량 별들의 0.8M⊙ 사이의 삶의 행성 nebulae h.에 수소 변환하는 수명의 대부분을 보낼 것을 형성하는 8.0M⊙.[25]창조상 별들의 마지막에서 발생하는 별들보다 더 큰 8태양계 집단으로(M⊙)아마도 극적인 초신성 폭발로 그들의 삶을 끝낼 것이다elium 나는핵융합에 의한 항성의 핵은 약 1,500만 K이다.이 생성되는 에너지는 중심부의 핵융합 반응으로부터 외부 압력을 생성하여 별의 중력의 으스러지는 내부 압력을 균형을 맞춘다.[26]이러한 평형 상태는 질량에 따라 수천만 년에서 수십억 년 동안 지속될 수 있는 주계열성으로 알려져 있다.

코어의 수소원이 감소하기 시작하면 중력이 코어를 압축하기 시작하여 온도가 약 1억 K로 상승한다.[27]이렇게 높은 중심 온도는 별의 차가운 바깥 층을 팽창시켜 훨씬 더 큰 붉은 거성 별을 만든다.이 최종 단계는 방출된 에너지가 훨씬 더 큰 표면적에 분산되는 별의 광도를 극적으로 상승시키고, 실제로 평균 표면 온도가 더 낮아지게 한다.별의 진화 용어로 볼 때, 이러한 점성 증가를 겪는 별들은 점근성 거대 가지 별(AGB)으로 알려져 있다.[27]이 단계에서, 별은 별의 바람으로 인해 전체 질량의 50~70%를 잃을 수 있다.[28]

생성자가 약 3M를⊙ 초과하는 행성상 성운을 형성하는 더 큰 점근성 거대 분지 별의 경우, 그들의 코어는 계속 수축할 것이다.온도가 약 1억 K에 도달하면 이용 가능한 헬륨 핵은 탄소와 산소로 융합되어 항성이 다시 방사 에너지를 재개하여 코어의 수축을 일시적으로 정지시킨다.이 새로운 헬륨 연소 단계(헬륨 핵의 융합)는 불활성 탄소와 산소의 내부 중심부를 형성한다.그 위로는 얇은 헬륨 연소 껍데기가 있고, 차례로 수소 연소 껍데기에 둘러싸여 있다.그러나, 이 새로운 국면은 단지 2만년 정도밖에 지속되지 않는데, 이것은 별의 전체 생애에 비해 매우 짧은 기간이다.

대기의 분출은 성간 우주로 계속되지만 노출된 코어의 외부 표면이 약 3만 K를 초과하는 온도에 도달하면 배출된 대기를 이온화시킬 수 있는 충분한 자외선 광자가 방출되어 기체가 행성상 성운으로 빛나게 된다.[27]

라이프타임

항성이 점증하지 않는 거대한 가지(AGB) 단계를 통과한 후, 별 진화의 짧은 행성상 성운 단계는 가스가 중심별에서 초속 몇 킬로미터의 속도로 날아가면서[19] 시작된다.중심별은 AGB의 질량 손실 때문에 수소 봉투의 대부분을 잃은 전자 분해 탄소-산소 핵인 AGB 조제기의 잔해다.[19]기체가 팽창하면서 중심별은 2단계의 진화를 거치게 되는데, 처음에는 수축이 지속되고 핵 주변의 껍질에서 수소융합반응이 일어나다가 핵융합과 질량손실로 수소껍질이 소진되면 서서히 냉각된다.[19]2단계에서는 중심별이 탄소와 산소가 융합하는 데 필요한 코어 온도를 생성할 만큼 무겁지 않기 때문에 에너지를 방출하고 핵융합 반응이 멈춘다.[8][19]1단계 동안 중심별은 일정한 광도를 [19]유지하면서도 동시에 점점 뜨거워져 결국 10만 K 정도의 온도에 도달한다.2단계에서는 점점 멀어지는 가스구름을 이온화하기에 충분한 자외선을 방출하지 않을 정도로 냉각된다.별은 백색 왜성이 되고, 팽창하는 가스 구름은 우리에게 보이지 않게 되어 진화의 행성상 성운 단계가 끝나게 된다.[19]전형적인 행성상 성운의 경우, 그 생성과 결과 혈장의 재조합 사이에 약 10,000년이[19] 흐른다.[8]

은하 농축에서의 역할

행성상 성운은 은하 진화에 매우 중요한 역할을 할 수 있다.새로 태어난 별들은 거의 전적으로 수소와 헬륨으로 이루어져 있지만 [31]별들이 점증하지 않는 거대 가지 단계를 거쳐 진화하면서 핵융합을 통해 무거운 원소를 만들어 내고,[32] 이는 결국 강한 항성 바람에 의해 방출된다.[33]행성상 성운은 보통 탄소, 질소, 산소와 같은 원소의 더 큰 비율을 포함하고 있으며, 이것들은 이러한 강력한 바람을 통해 성간 매체로 재활용된다.이런 식으로 행성상 성운은 은하계와 그 성운들을 더 무거운 원소로 크게 풍요롭게 한다. 천문학자들은 집합적으로 금속으로 알고 있으며 특히 금속성 매개 변수 Z로 언급하고 있다.[34]

그러한 성운으로부터 형성된 다음 세대의 별들 또한 더 높은 금속성을 가지는 경향이 있다.이러한 금속들은 비교적 적은 양의 별에 존재하지만, 별의 진화 및 핵융합 반응에 현저한 영향을 미친다.우주에서 일찍 별이 형성되었을 때 그들은 이론적으로 적은 양의 무거운 원소를 포함하고 있었다.[35]알려진 예로는 금속성 빈약한 모집단 II 항성이 있다. (별자리 모집단 참조)[36][37]별의 금속성 함량의 식별은 분광법에 의해 발견된다.

특성.

물리적 특성

전형적인 행성상 성운은 지름이 대략 1광년이며, 일반적으로 cm당3 100에서 1만 개의 입자가 밀도로 매우 희박한 기체로 구성되어 있다.([38]비교적으로 지구의 대기는 cm당3 2.5×10개의19 입자를 포함한다)어린 행성상 성운은 가장 높은 밀도를 가지고 있으며, 때로는 cm당3 10개의6 입자까지 높다.성운 나이가 들면서, 그들의 팽창은 그들의 밀도를 감소시킨다.행성상성운의 질량은 0.1에서 1개의 태양질량이다.[38]

중심별에서 나오는 방사선은 가스를 약 10,000K의 온도로 가열한다.[39]중심 지역의 가스 온도는 일반적으로 주변보다 16,000–25,000 K에 훨씬 더 높다.[40]중심별 근처의 부피는 종종 온도가 약 100만 K인 매우 뜨거운 (코론) 가스로 채워진다.이 가스는 항성의 표면에서 빠른 항성 바람의 형태로 발생한다.[41]

성운은 경계 물질 또는 방사선 경계 물질로 설명될 수 있다.전자의 경우 성운에는 별에서 방출되는 모든 UV 광자를 흡수하기에 충분한 물질이 없으며, 보이는 성운은 완전히 이온화된다.후자의 경우 중심별에서 방출되는 UV 광자가 주위의 모든 가스를 이온화할 만큼 충분하지 않고, 이온화 전선이 중성 원자의 위치선 외벽으로 전파된다.[42]

숫자와 분포

약 3000개의 행성상 성운은 현재 2,000억개의 별들 중에서 우리 은하계에 존재하는 것으로 알려져 있다.[43]그들의 짧은 수명은 전체 별의 수명에 비해 희귀한 것으로 나타났다.그것들은 대부분 은하수 평면 근처에서 발견되는데, 은하 중심부 근처에서 가장 큰 집중력을 가지고 있다.[44]

형태학

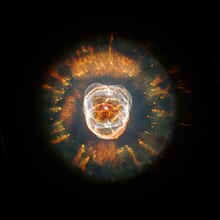

행성상 성운 중 약 20%만이 수직 대칭이다(예: Abell 39 참조).[45]매우 복잡한 형태를 보이는 매우 다양한 모양들이 존재한다.행성상성운은 다른 작가들에 의해 별, 원반, 반지, 불규칙, 나선형, 양극성, 사극성,[46] 그리고 다른 유형으로 분류된다.[47] 비록 대다수가 구형, 타원형, 양극성 등 세 종류에 속하지만 말이다.양극성 성운은 아마도 비교적 젊은 대규모 조생성 항성에 의해 생성되는 은하 평면에 집중되어 있으며, 은하 돌출부의 두발라는 은하 평면에 평행한 궤도 축의 방향을 정하는 것을 선호하는 것으로 보인다.[48]반면에 구형의 성운은 아마도 태양과 비슷한 오래된 별들에 의해 생성될 것이다.[41]

형상의 거대한 다양성은 투영 효과의 일부분이다. 다른 각도에서 볼 때 동일한 성운은 다르게 보일 것이다.[49]그럼에도 불구하고 물리적 형태가 엄청나게 다양한 이유는 충분히 파악되지 않고 있다.[47]중심 항성이 이항성일 경우 동반성과의 중력 상호작용도 한 원인일 수 있다.또 다른 가능성은 행성들이 성운이 형성되면서 별에서 떨어져 있는 물질의 흐름을 방해한다는 것이다.거대한 별일수록 불규칙한 모양의 성운(성운)을 더 많이 생산한다는 것이 결정되었다.[50]2005년 1월, 천문학자들은 두 행성상 성운의 중심 항성 주변에서 자기장의 첫 발견을 발표했고, 그 자기장이 그들의 주목할 만한 모양에 일부 또는 전적인 책임이 있을지도 모른다는 가설을 세웠다.[51][52]

클러스터의 구성원 자격

행성상 성운은 네 개의 은하 구상 성단에서 구성원으로 감지되었다.메시에 15, 메시에 22, NGC 6441 및 팔로마 6.증거는 또한 은하 M31의 구상 성단에서 행성상 성운들의 잠재적인 발견을 지적한다.[53]그러나, 현재 독립 연구자들이 동의한 열린 성운에서 발견된 행성상 성운은 단 한 가지뿐이다.[54][55][56]이 경우는 행성상 성운 PRH 1315-6555와 열린 성단 Andrews-Lindsay 1과 관련이 있다.실제로, 성단 멤버십을 통해 PR 1315-6555는 행성상 성운에 대해 설정된 가장 정확한 거리(즉, 4% 거리 용액)를 갖는다.메시에 46의 NGC 2818과 NGC 2348의 경우, 행성상 성운과 성단 사이의 속도가 일치하지 않는 것으로 나타나, 이는 그것들이 가시선 우연의 일치임을 나타낸다.[44][57][58]클러스터/PN 쌍일 가능성이 있는 임시 사례의 하위 샘플에는 Abell 8과 Bica 6,[59][60] He 2-863과 NGC 4463이 포함된다.[61]

이론적 모델들은 행성상 성운은 1에서 8개의 태양 질량의 주계열성 별에서 형성될 수 있으며, 이것은 조상별의 나이를 4,000만년 이상으로 한다.비록 그 나이 범위 내에 몇 백 개의 알려진 열린 성단이 있지만, 다양한 이유로 인해 행성상 성운을 찾을 수 있는 가능성이 제한된다.[44]한 가지 이유로, 더 큰 별들의 행성상 성운 단계는 천문학적인 측면에서 눈깜짝할 새인 밀레니엄의 단계에 있다.또한, 부분적으로는 전체 질량이 작기 때문에 열린 성단은 상대적으로 중력 응집력이 약하며, 일반적으로 1억년에서 6억년 사이의 비교적 짧은 시간 후에 분산되는 경향이 있다.[62]

행성상성운 연구에서의 시사점

행성상 성운까지의 거리는 일반적으로 잘 결정되지 않지만,[63] 가이아 임무는 현재 중심 별과 이웃 별 사이의 직접적인 파라솔 거리를 측정하고 있다.[64]또한 팽창 속도를 측정하여 근처의 행성상 성운까지의 거리를 결정하는 것도 가능하다.몇 년 간격으로 이루어진 고해상도 관측은 시선에 수직인 성운의 팽창을 보여주며, 도플러 시프트의 분광 관측은 시선의 팽창 속도를 드러낼 것이다.각 팽창과 팽창의 파생 속도를 비교하면 성운과의 거리가 드러난다.[22]

어떻게 이렇게 다양한 형태의 모호한 모양이 만들어질 수 있는지에 대한 문제는 논쟁의 여지가 있는 주제다.서로 다른 속도로 항성으로부터 멀어지는 물질들 사이의 상호작용은 대부분의 관측된 형상을 발생시킨다는 이론이 있다.[47]그러나, 일부 천문학자들은 가까운 이항 중앙 별들이 더 복잡하고 극단적인 행성상 성운에 책임이 있을 수 있다고 추정한다.[65]몇몇은 강한 자기장을 보이는 것으로 보여졌고,[66] 이온화된 기체와 그들의 상호작용은 몇몇 행성상 성운모양을 설명할 수 있다.[52]

성운에서 금속 부재를 결정하는 두 가지 주요한 방법이 있다.이것들은 재결합 선과 충돌로 흥분되는 선에 의존한다.두 방법에서 도출된 결과 사이에 큰 불일치가 나타나는 경우가 있다.이것은 행성상 성운 내에 작은 온도 변동이 존재함으로써 설명될 수 있다.이 불일치는 온도 효과에 의해 야기되기에는 너무 클 수 있으며, 어떤 사람들은 관측을 설명하기 위해 수소가 거의 함유되지 않은 차가운 매듭의 존재를 가설하기도 한다.그러나 이런 매듭은 아직 관찰되지 않았다.[67]

갤러리

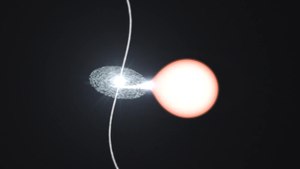

홀수 한 쌍의 노화된 별들은 행성상 성운의 화려한 모양을 조각한다. [68]작은 행성상 성운 NGC 6886. 이 멋진 이미지는 거대한 천체 지문이 번져 있는 우주의 잉크 조각과 닮았다. .[69]궁수자리 행성상 성운 Sh2-42 [70]

참고 항목

참조

인용구

- ^ 미살스키 외 2011년

- ^ a b c 프랑코프스키 & 소커 2009, 페이지 654–8

- ^ a b Darquier, A. (1777). Observations astronomiques, faites à Toulouse (Astronomical observations, made in Toulouse). Avignon: J. Aubert; (and Paris: Laporte, etc.).

- ^ a b Olson, Don; Caglieris, Giovanni Maria (June 2017). "Who Discovered the Ring Nebula?". Sky & Telescope. pp. 32–37.

- ^ a b Wolfgang Steinicke. "Antoine Darquier de Pellepoix". Retrieved 9 June 2018.

- ^ Daley, Jason (May 8, 2018). "The Sun Will Produce a Beautiful Planetary Nebula When It Dies". Smithsonian Magazine. Retrieved 30 March 2020.

- ^ 그것들은 별의 외층 대부분이 강한 별의 바람 Frew & Parker 2010, 페이지 129–148에 의해 추방된 적색 거성기 이후에 생성된다.

- ^ a b c d e f g h i 궈크 2000 페이지 1-7

- ^ Zijlstra, A. (2015). "Planetary nebulae in 2014: A review of research" (PDF). Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica. 51: 221–230. arXiv:1506.05508. Bibcode:2015RMxAA..51..221Z.

- ^ 인용된 위치

- ^ 페이지 16인치

- ^ a b c 무어 2007, 페이지 279-80

- ^ SEDS 2013

- ^ 아마존닷컴 1997

- ^ Huggins & Miller 1864, 페이지 437

- ^ 1927년 보웬 페이지 295-7

- ^ 구르자디안 1997

- ^ "A Planetary Nebula Divided". Retrieved 21 December 2015.

- ^ a b c d e f g h 궈크 2005, 페이지 271-8

- ^ 호라 외 2004년, 페이지 296–1911

- ^ Kwok 등 2006, 페이지 445–6

- ^ a b 리드 외 1999, 페이지 2430–41

- ^ 앨러&형 2003, 페이지 15

- ^ 크라우스 1961 페이지 187

- ^ 마키엘, 코스타 & 이디아트 2009, 페이지 127–37

- ^ 하파즈 1994, 페이지 55-80

- ^ a b c 하파즈 1994, 페이지 99–112

- ^ Wood, P. R.; Olivier, E. A.; Kawaler, S. D. (2004). "Long Secondary Periods in Pulsating Asymptotic Giant Branch Stars: An Investigation of Their Origin". The Astrophysical Journal. 604 (2): 800. Bibcode:2004ApJ...604..800W. doi:10.1086/382123.

- ^ "Hubble Offers a Dazzling Necklace". Picture of the Week. ESA/Hubble. Retrieved 18 August 2011.

- ^ "An Interstellar Distributor". Picture of the Week. ESA/Hubble. Retrieved 29 January 2020.

- ^ W. Sutherland (26 March 2013). "The Galaxy. Chapter 4. Galactic Chemical Evolution" (PDF). Retrieved 13 January 2015.[영구적 데드링크]

- ^ Sackmann, I. -J.; Boothroyd, A. I.; Kraemer, K. E. (1993). "Our Sun. III. Present and Future". The Astrophysical Journal. 418: 457. Bibcode:1993ApJ...418..457S. doi:10.1086/173407.

- ^ Castor, J.; McCray, R.; Weaver, R. (1975). "Interstellar Bubbles". Astrophysical Journal Letters. 200: L107–L110. Bibcode:1975ApJ...200L.107C. doi:10.1086/181908.

- ^ 궈크 2000, 페이지 199-207

- ^ Pan, Liubin; Scannapieco, Evan; Scalo, Jon (1 October 2013). "Modeling the Pollution of Pristine Gas in the Early Universe". The Astrophysical Journal. 775 (2): 111. arXiv:1306.4663. Bibcode:2013ApJ...775..111P. doi:10.1088/0004-637X/775/2/111. S2CID 119233184.

- ^ 마로치닉, 슈쿠로프 & 야스트르젬스키 1996, 페이지 6-10

- ^ Gregory, Stephen A.; Michael Zeilik (1998). Introductory astronomy & astrophysics (4. ed.). Fort Worth [u.a.]: Saunders College Publishing. p. 322. ISBN 0-03-006228-4.

- ^ a b 오스터브록 & 페를란드 2005, 페이지 10

- ^ 구르자디안 1997, 페이지 238

- ^ 구르자디안 1997, 페이지 130-7

- ^ a b 오스터브록 & 페르랜드 2005, 페이지 261–2

- ^ 오스터브록 & 페를란드 2005 페이지 207

- ^ 파커 외 2006, 페이지 79-94

- ^ a b c 마지스, 터너 & 레인 2007, 페이지 1349–60

- ^ Jacoby, Ferland & Korista 2001, 페이지 272–86

- ^ Kwok & Su 2005, pp.L49-52

- ^ a b c 궈크 2000, 페이지 89-96

- ^ Rees & Zijlstra 2013

- ^ Chen, Z; A. Frank; E. G. Blackman; J. Nordhaus; J. Carroll-Nellenback (2017). "Mass Transfer and Disc Formation in AGB Binary Systems". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 468 (4): 4465. arXiv:1702.06160. Bibcode:2017MNRAS.468.4465C. doi:10.1093/mnras/stx680. S2CID 119073723.

- ^ 모리스 1990, 페이지 526–30

- ^ 스페이스데일리 익스프레스 2005

- ^ a b 조던, 베르너 & 오툴 2005, 페이지 273–9

- ^ 자코비, 조지 H.; 시아르둘로, 로빈; 드 마르코, 오르솔라; 리, 명균; 헤르만, 킴벌리 A;황, 호성; 카플란, 에반; 데이비스, 제임스 E, (2013).M31 구상 성단의 행성상 성운 조사, 769, 1

- ^ Frew, David J. (2008).태양 인접 지역의 행성상 성운: 호주 시드니 맥쿼리대학교 물리학과, 박사학위 논문, 거리 척도 및 농도 함수

- ^ 파커 2011, 페이지 1835–1844

- ^ 마지스, D.; 카라로, G.; 모니 비딘, C.; 보나토, Turner, D.; M.; Berdnikov, L.; Giorgi, E., (2014)앤드류-린지 1과 행성상 성운의 4% 거리 용액 A&A, 567

- ^ 키스 외 2008, 페이지 399–404

- ^ Mermiliod 등, 2001, 페이지 30–9

- ^ Bonatto, C.; Bica, E.; Santos, J. F. C., (2008).행성상 성운 MNRAS, 386, 1과 물리적 연관성이 있는 열린 성단의 발견

- ^ 터너, 디 지, 로즈빅, 디엠, 발람, 디 디 디, 헨든, 에이, 마지스, 디 제이, 레인, 디 제이(2011)열린 성단 Bica 6 및 관련 행성상 성운 아벨 8, PASP, 123, 909의 새로운 결과

- ^ Moni Bidin, C.; Majaess, D.; Bonatto, C.; Mauro, F.; Turner, D.; Geisler, D.; Chené, A.-N.; Gormaz-Matamala, A. C.; Borissova, J.; Kurtev, R. G.; Minniti, D.; Carraro, G.; Gieren, W. (2014).잠재적 행성상 성운/클러스터 쌍 조사, A&A, 561

- ^ 앨리슨 2006 페이지 56-8

- ^ R. Gathier. "Distances to Planetary Nebulae" (PDF). ESO Messenger. Retrieved 31 May 2014.

- ^ "SIMBAD references".

- ^ 소커 2002, 페이지 481–6

- ^ 구르자디안 1997, 페이지 424

- ^ 류 외 2000, 페이지 585–587

- ^ "Cosmic Sprinklers Explained". ESO Press Release. Retrieved 13 February 2013.

- ^ "Not a Planet". Retrieved April 9, 2021.

- ^ "A Giant's Funeral Pyre". Retrieved June 17, 2021.

인용된 출처

- Aller, Lawrence H.; Hyung, Siek (2003). "Historical Remarks on the Spectroscopic Analysis of Planetary Nebulae (invited review)". In Kwok, Sun; Dopita, Michael; Sutherland, Ralph (eds.). Planetary Nebulae: Their Evolution and Role in the Universe, Proceedings of the 209th Symposium of the International Astronomical Union held at Canberra, Australia, 19-23 November, 2001. Planetary Nebulae: Their Evolution and Role in the Universe. Vol. 209. Astronomical Society of the Pacific. p. 15. Bibcode:2003IAUS..209...15A.

- Allison, Mark (2006), Star clusters and how to observe them, Birkhäuser, pp. 56–8, ISBN 978-1-84628-190-7

- Bowen, I. S. (October 1927), "The Origin of the Chief Nebular Lines", Publications of the Astronomical Society of the Pacific, 39 (231): 295–7, Bibcode:1927PASP...39..295B, doi:10.1086/123745

- Frankowski, Adam; Soker, Noam (November 2009), "Very late thermal pulses influenced by accretion in planetary nebulae", New Astronomy, 14 (8): 654–8, arXiv:0903.3364, Bibcode:2009NewA...14..654F, doi:10.1016/j.newast.2009.03.006, S2CID 17128522,

A planetary nebula (PN) is an expanding ionized circumstellar cloud that was ejected during the asymptotic giant branch (AGB) phase of the stellar progenitor.

- Frew, David J.; Parker, Quentin A. (May 2010), "Planetary Nebulae: Observational Properties, Mimics and Diagnostics", Publications of the Astronomical Society of Australia, 27 (2): 129–148, arXiv:1002.1525, Bibcode:2010PASA...27..129F, doi:10.1071/AS09040, S2CID 59429975

- Gurzadyan, Grigor A. (1997), The Physics and dynamics of planetary nebulae, Springer, ISBN 978-3-540-60965-0

- Harpaz, Amos (1994), Stellar Evolution, A K Peters, Ltd., ISBN 978-1-56881-012-6

- Hora, Joseph L.; Latter, William B.; Allen, Lori E.; Marengo, Massimo; Deutsch, Lynne K.; Pipher, Judith L. (September 2004), "Infrared Array Camera (IRAC) Observations of Planetary Nebulae" (PDF), Astrophysical Journal Supplement Series, 154 (1): 296–301, Bibcode:2004ApJS..154..296H, doi:10.1086/422820, S2CID 53381952

- Hubble Witnesses the Final Blaze of Glory of Sun-Like Stars, Hubblesite.org - Space Telescope Science Institute (STScI) for NASA, 17 December 1997, archived from the original on 12 June 2018, retrieved 10 June 2018

- Huggins, W.; Miller, W. A. (1864), "On the Spectra of some of the Nebulae", Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 154: 437–44, Bibcode:1864RSPT..154..437H, doi:10.1098/rstl.1864.0013

- Jacoby, George. H.; Ferland, Gary. J.; Korista, Kirk T. (2001), "The Planetary Nebula A39: An Observational Benchmark for Numerical Modeling of Photoionized Plasmas", The Astrophysical Journal, 560 (1): 272–86, Bibcode:2001ApJ...560..272J, doi:10.1086/322489

- Jordan, S.; Werner, K.; O'Toole, S. J. (March 2005), "Discovery of magnetic fields in central stars of planetary nebulae", Astronomy & Astrophysics, 432 (1): 273–9, arXiv:astro-ph/0501040, Bibcode:2005A&A...432..273J, doi:10.1051/0004-6361:20041993, S2CID 119361869

- Kiss, L. L.; Szabó, Gy. M.; Balog, Z.; Parker, Q. A.; Frew, D. J. (November 2008), "AAOmega radial velocities rule out current membership of the planetary nebula NGC 2438 in the open cluster M46", Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 391 (1): 399–404, arXiv:0809.0327, Bibcode:2008MNRAS.391..399K, doi:10.1111/j.1365-2966.2008.13899.x, S2CID 15207860

- Krause, Arthur (1961), Astronomy, Oliver and Boyd, p. 187

- Kwok, Sun (2000), The origin and evolution of planetary nebulae, Cambridge University Press, ISBN 0-521-62313-8 (1장 다운로드 가능)

- Kwok, Sun (June 2005), "Planetary Nebulae: New Challenges in the 21st Century", Journal of the Korean Astronomical Society, 38 (2): 271–8, Bibcode:2005JKAS...38..271K, doi:10.5303/JKAS.2005.38.2.271

- Kwok, Sun; Su, Kate Y. L. (December 2005), "Discovery of Multiple Coaxial Rings in the Quadrupolar Planetary Nebula NGC 6881", The Astrophysical Journal, 635 (1): L49–52, Bibcode:2005ApJ...635L..49K, doi:10.1086/499332,

We report the discovery of multiple two-dimensional rings in the quadrupolar planetary nebula NGC 6881. As many as four pairs of rings are seen in the bipolar lobes, and three rings are seen in the central torus. While the rings in the lobes have the same axis as one pair of the bipolar lobes, the inner rings are aligned with the other pair. The two pairs of bipolar lobes are likely to be carved out by two separate high-velocity outflows from the circumstellar material left over from the asymptotic giant branch (AGB) wind. The two-dimensional rings could be the results of dynamical instabilities or the consequence of a fast outflow interacting with remnants of discrete AGB circumstellar shells.

- Kwok, Sun; Koning, Nico; Huang, Hsiu-Hui; Churchwell, Edward (2006), Barlow, M. J.; Méndez, R. H. (eds.), "Planetary nebulae in the GLIMPSE survey", Proceedings of the International Astronomical Union, Symposium #234, Planetary Nebulae in our Galaxy and Beyond, Cambridge: Cambridge University Press, 2 (S234): 445–6, Bibcode:2006IAUS..234..445K, doi:10.1017/S1743921306003668,

Planetary nebulae (PNs) have high dust content and radiate strongly in the infrared. For young PNs, the dust component accounts for ∼1/3 of the total energy output of the nebulae (Zhang & Kwok 1991). The typical color temperatures of PNs are between 100 and 200 K, and at λ >5 μm, dust begins to dominate over bound-free emission from the ionized component. Although PNs are traditionally discovered through examination of photographic plates or Hα surveys, PNs can also be identified in infrared surveys by searching for red objects with a rising spectrum between 4–10 μm.

- Liu, X.-W.; Storey, P. J.; Barlow, M. J.; Danziger, I. J.; Cohen, M.; Bryce, M. (March 2000), "NGC 6153: a super–metal–rich planetary nebula?", Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 312 (3): 585–628, Bibcode:2000MNRAS.312..585L, doi:10.1046/j.1365-8711.2000.03167.x

- Maciel, W. J.; Costa, R. D. D.; Idiart, T. E. P. (October 2009), "Planetary nebulae and the chemical evolution of the Magellanic Clouds", Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica, 45: 127–37, arXiv:0904.2549, Bibcode:2009RMxAA..45..127M,

These objects are produced by low and intermediate mass stars, with main sequence masses roughly between 0.8 and 8 M⊙, and present a reasonably large age and metallicity spread.

- Majaess, D. J.; Turner, D.; Lane, D. (December 2007), "In Search of Possible Associations between Planetary Nebulae and Open Clusters", Publications of the Astronomical Society of the Pacific, 119 (862): 1349–60, arXiv:0710.2900, Bibcode:2007PASP..119.1349M, doi:10.1086/524414, S2CID 18640979

- Marochnik, L.S.; Shukurov, Anwar; Yastrzhembsky, Igor (1996), "Chapter 19: Chemical abundances", The Milky Way galaxy, Taylor & Francis, pp. 6–10, ISBN 978-2-88124-931-0

- Mermilliod, J.-C.; Clariá, J. J.; Andersen, J.; Piatti, A. E.; Mayor, M. (August 2001), "Red giants in open clusters. IX. NGC 2324, 2818, 3960 and 6259", Astronomy and Astrophysics, 375 (1): 30–9, Bibcode:2001A&A...375...30M, CiteSeerX 10.1.1.30.7545, doi:10.1051/0004-6361:20010845

- Miszalski, B.; Jones, D.; Rodríguez-Gil, P.; Boffin, H. M. J.; Corradi, R. L. M.; Santander-García, M. (2011), "Discovery of close binary central stars in the planetary nebulae NGC 6326 and NGC 6778", Astronomy and Astrophysics, 531: A158, arXiv:1105.5731, Bibcode:2011A&A...531A.158M, doi:10.1051/0004-6361/201117084, S2CID 15010950

- Moore, S. L. (October 2007), "Observing the Cat's Eye Nebula", Journal of the British Astronomical Association, 117 (5): 279–80, Bibcode:2007JBAA..117R.279M

- Morris, M. (1990), "Bipolar asymmetry in the mass outflows of stars in transition", in Mennessier, M.O.; Omont, Alain (eds.), From Miras to planetary nebulae: which path for stellar evolution?, Montpellier, France, September 4–7, 1989 IAP astrophysics meeting: Atlantica Séguier Frontières, pp. 526–30, ISBN 978-2-86332-077-8

{{citation}}: CS1 maint : 위치(링크) - Osterbrock, Donald E.; Ferland, G. J. (2005), Ferland, G. J. (ed.), Astrophysics of gaseous nebulae and active galactic nuclei, University Science Books, ISBN 978-1-891389-34-4

- Parker, Quentin A.; Acker, A.; Frew, D. J.; Hartley, M.; Peyaud, A. E. J.; Ochsenbein, F.; Phillipps, S.; Russeil, D.; Beaulieu, S. F.; Cohen, M.; Köppen, J.; Miszalski, B.; Morgan, D. H.; Morris, R. A. H.; Pierce, M. J.; Vaughan, A. E. (November 2006), "The Macquarie/AAO/Strasbourg Hα Planetary Nebula Catalogue: MASH", Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 373 (1): 79–94, Bibcode:2006MNRAS.373...79P, doi:10.1111/j.1365-2966.2006.10950.x

- Parker, Quentin A.; Frew, David J.; Miszalski, B.; Kovacevic, Anna V.; Frinchaboy, Peter.; Dobbie, Paul D.; Köppen, J. (May 2011), "PHR 1315–6555: A bipolar planetary nebula in the compact Hyades-age open cluster ESO 96-SC04", Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 413 (3): 1835–1844, arXiv:1101.3814, Bibcode:2011MNRAS.413.1835P, doi:10.1111/j.1365-2966.2011.18259.x, S2CID 16164749

- Reed, Darren S.; Balick, Bruce; Hajian, Arsen R.; Klayton, Tracy L.; Giovanardi, Stefano; Casertano, Stefano; Panagia, Nino; Terzian, Yervant (November 1999), "Hubble Space Telescope Measurements of the Expansion of NGC 6543: Parallax Distance and Nebular Evolution", Astronomical Journal, 118 (5): 2430–41, arXiv:astro-ph/9907313, Bibcode:1999AJ....118.2430R, doi:10.1086/301091, S2CID 14746840

- Soker, Noam (February 2002), "Why every bipolar planetary nebula is 'unique'", Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 330 (2): 481–6, arXiv:astro-ph/0107554, Bibcode:2002MNRAS.330..481S, doi:10.1046/j.1365-8711.2002.05105.x, S2CID 16616082

- The first detection of magnetic fields in the central stars of four planetary nebulae, SpaceDaily Express, January 6, 2005, retrieved October 18, 2009,

Source: Journal Astronomy & Astrophysics

- Rees, B.; Zijlstra, A.A. (July 2013), "Alignment of the Angular Momentum Vectors of Planetary Nebulae in the Galactic Bulge", Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 435 (2): 975–991, arXiv:1307.5711, Bibcode:2013MNRAS.435..975R, doi:10.1093/mnras/stt1300, S2CID 118414177

- Planetary Nebulae, SEDS, September 9, 2013, retrieved 2013-11-10

추가 읽기

- Iliadis, Christian (2007), Nuclear physics of stars. Physics textbook, Wiley-VCH, pp. 18, 439–42, ISBN 978-3-527-40602-9

- Renzini, A. (1987), S. Torres-Peimbert (ed.), "Thermal pulses and the formation of planetary nebula shells", Proceedings of the 131st Symposium of the IAU, 131: 391–400, Bibcode:1989IAUS..131..391R

외부 링크

| 위키미디어 커먼즈에는 행성상 성운과 관련된 미디어가 있다. |