엔타메바

Entamoeba| 엔타메바 | |

|---|---|

| |

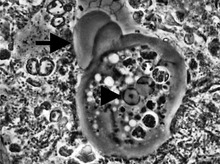

| 엔타메바히스토리티카 영양석 | |

| 과학적 분류 | |

| 도메인: | 진핵생물 |

| 문: | 아메보조아목 |

| 패밀리: | 엔타모에비과 |

| 속: | 엔타메바 카사그란디 & 바르바갈로, 1897년 |

| 모식종 | |

| 엔타메바대장균 (Grassé 1879) 카사그란디 & Barbagallo 1895 | |

| 종. | |

| 방글라데시어 | |

| 동의어 | |

| |

엔타메바는 아메보조아속의 일종으로 동물의 내부 기생충 또는 상조로 발견된다.

1875년, 페도르 뢰슈는 세인트루이스에서 아메바 이질의 입증된 첫 사례를 설명했다.러시아 페테르부르크그는 현미경으로 관찰한 아메바를 아메바 대장균이라고 불렀지만, 그가 이것을 서술적인 용어로 사용했는지 아니면 정식 분류학적 [1]명칭으로 사용했는지 명확하지 않다.엔타메바속은 Casagrandi와 Barbagallo에 의해 공통의 [2]유기체로 알려진 엔타메바 대장균 종에 대해 정의되었다.뢰쉬의 유기체는 1903년 프리츠 쇼딘에 의해 엔타모에바 히스토리티카로 이름이 바뀌었다; 그는 나중에 1906년 이 아메바를 연구하던 중 스스로 감염된 감염으로 사망했다.20세기 전반 동안 엔타모에바속 전체가 엔다모에바속(Endamoeba)으로 옮겨졌는데, 엔다모에바속은 거의 알려지지 않은 무척추동물을 감염시키는 아메바속이었다.이러한 움직임은 1950년대 말에 국제동물학명위원회에 의해 뒤집혔고, 엔타메바는 그 이후로 '안정적'을 유지하고 있다.

종.

인간과 동물에게서 여러 종이 발견된다.엔타메바 히스토리티카는 침습적 아메바증(아메바 이질과 아메바 간농양 포함)을 일으키는 병원체이다.엔타메바 대장균(대장균과 혼동하지 말 것)과 엔타메바[3] 덱과 같은 다른 것들은 무해하다.입안에 사는 엔타메바 긴기발리스와 강이나 호수 퇴적물로부터 자주 분리되는 모스코브스키를 제외하고, 모든 엔타메바 종은 그들이 감염시킨 동물의 장에서 발견됩니다.엔타모에바 인바덴스는 파충류와 유사하지만 질병을 일으킬 수 있는 종이다.다른 종과 대조적으로, E. invadens는 박테리아가 없는 상태에서 체외에서 낭종을 형성하고 라이프 사이클의 이러한 측면을 연구하기 위한 모델 시스템으로 사용된다.엔타모에바의 다른 많은 종들이 기술되어 왔고, 다른 많은 종들은 여전히 발견될 가능성이 있다.

구조.

엔타메바 세포는 단일 핵과 전형적으로 투명한 전방 팽대부 형태의 단일 로보스 유사동물을 가진 작은 세포입니다.그들은 단순한 라이프 사이클을 가지고 있다.트로포조이트(먹이분할 형태)는 직경이 약 10~20μm이며 주로 박테리아를 먹이로 한다.그것은 단순한 2진수 핵분열로 분열되어 두 개의 작은 딸세포를 형성한다.거의 모든 종이 전파 단계인 낭종을 형성한다(Entamoeba gingivalis는 예외이다.종에 따라 이들은 1개, 4개 또는 8개의 핵을 가질 수 있으며 크기가 다양합니다. 이러한 특성은 종 식별에 도움이 됩니다.

분류

엔타메바는 다른 많은 혐기성 진핵생물들처럼 미토콘드리아를 [4]감소시킨 아르카메바에 속합니다.또한 엔돌리막스와 요오드아메바는 동물의 장에 살고 엔타메바와 생김새가 비슷하지만 부분적으로 수렴에 의한 것일 수 있다.또, 마스티가모에바속 및 그 [5]관련속의 자유생활성 아메보 편모충류도 이 그룹에 속한다.엔다모에바와 같은 공생 아메바의 다른 속들은 엔타모에바의 동의어로 판명될 수 있지만, 이것은 여전히 불분명하다.

문화

핵분열

엔타메바 침전물을 연구하면서, 와이즈만 과학 연구소의 데이비드 비론과 동료들은 세포의 약 3분의 1이 도움 없이 분리될 수 없고 [6]핵분열을 완료하기 위해 이웃 아메바를 모집할 수 없다는 것을 발견했다.그는 다음과 같이 쓰고 있다.

- 아메바가 분열할 때, 두 개의 딸 세포는 기계적으로 절단되지 않는 한 손상되지 않은 채 남아 있는 관 모양의 끈으로 붙어 있습니다.호출 시, 인접한 아메바 조산사는 분할 아메바를 향해 최대 200 μm를 이동하며, 보통 평균 속도 약 0.5 μm/s의 직선 궤적을 따라 전진한다.조산사는 이어서 연결을 끊고, 그 후 세 명의 아메바 모두 이동한다.

그들은 또한 [7]딕티오스텔리움에서도 비슷한 행동을 보고하였다.

E. 조직융해균은 세균이 없는 상태에서는 낭종을 형성하지 않기 때문에 E. invadens는 무균 성장 조건 하에서 낭종을 형성하므로 분석 작업이 [8]간단해진다.E. invaden에서 Encystation을 유도한 후, DNA 복제가 처음에는 증가하다가 느려진다.엔시테이션이 완료되면 주로 테트라핵 낭종이 일부 단핵,[9] 바이핵 및 트라이핵 낭종과 함께 형성된다.

분화와 세포생물학

핵이 없는 영양조석은 엔시스테이션이라고 불리는 과정에서 낭종으로 변환된다.낭종 내 핵의 수는 종마다 1개에서 8개까지 다양하며 종을 구별하는 데 사용되는 특징 중 하나이다.이미 언급된 종 중에서 엔타메바 대장균은 8개의 핵을 가진 낭종을 형성하고 다른 종들은 4핵 낭종을 형성한다.E. 조직용해균은 세균이 없는 상태에서는 체외에서 낭종을 형성하지 않기 때문에 해당 종의 분화 과정을 자세히 연구하는 것은 불가능하다.대신, 분화 과정은 E. invadens를 사용하여 연구된다. E. invadens는 E. 조직 용해충과 매우 유사한 질병을 유발하고 체외에서 인사이트로 유도될 수 있는 파충류 기생충이다.최근까지 이 유기체에 사용할 수 있는 유전자 전달 벡터는 없었고 세포 수준에서 상세한 연구가 불가능했다.그러나 최근에는 전달 벡터가 개발되었고 E. invaden에 대한 전달 조건이 최적화되어 분화 [10][11]과정의 분자 수준에서 연구 가능성이 향상되었다.

감수 분열

진핵생물을 성적으로 번식시킬 때, 상동 재조합(HR)은 일반적으로 감수 분열 중에 발생한다.감수분열 특이적 재조합효소인 Dmc1은 효율적인 감수분열 HR을 위해 필요하며, Dmc1은 E. 조직분해효소(E. histolytica)[12]로 표현된다.E. 히스토리티카에서 정제된 Dmc1은 시냅스 전 필라멘트를 형성하고 ATP 의존성 상동 DNA 쌍과 최소 수천 개의 염기 [12]쌍에 걸쳐 DNA 가닥 교환을 촉매한다.DNA 쌍과 가닥 교환 반응은 진핵세포 감수 분열 특이적 재조합 보조인자(헤테로디머) Hop2-Mnd1에 [12]의해 강화된다.이러한 과정은 감수성 재조합의 중심이며, 이는 E. 조직 용해증이 감수분열을 [12]겪는다는 것을 암시한다.

E. invadens에 대한 연구는 테트라플로이드 무핵 영양조광에서 테트라핵 낭종으로 전환되는 동안 상동 재조합이 [13]강화된다는 것을 발견했다.감수성 재조합의 주요 단계와 관련된 기능을 가진 유전자의 발현도 엔시스테이션 [13]동안 증가했다.E. invadens의 이러한 발견과 E. histolytica 연구의 증거는 Entamoeba에서의 감수 분열의 존재를 나타낸다.

레퍼런스

- ^ Lösch, F (1875). "Massenhafte Entwickelung von Amöben im Dickdarm". Virchows Archiv. 65 (2): 196–211. doi:10.1007/bf02028799. S2CID 6297817.

- ^ * Casagrandi, O.; Barbagallo, P. (1895). "Ricerche biologiche e cliniche sull' Amoeba coli (Lösch). (Nota preliminare)". Bollettino delle Sedute della Accademia Gioenia di Scienze Naturali in Catania. 39: 4.

- ^ Diamond LS, Clark CG (1993). "A redescription of Entamoeba histolytica Schaudinn, 1903 (emended Walker, 1911) separating it from Entamoeba dispar Brumpt, 1925". Journal of Eukaryotic Microbiology. 40 (3): 340–344. doi:10.1111/j.1550-7408.1993.tb04926.x. PMID 8508172. S2CID 46363085.

- ^ Tovar J, Fischer A, Clark CG (1999). "The mitosome, a novel organelle related to mitochondria in the amitochondrial parasite Entamoeba histolytica". Molecular Biology. 32 (5): 1013–1021. doi:10.1046/j.1365-2958.1999.01414.x. PMID 10361303.

- ^ Stensvold CR, Lebbad M, Clark CG (January 2012). "Last of the human protists: the phylogeny and genetic diversity of Iodamoeba" (PDF). Molecular Biology and Evolution. 29 (1): 39–42. doi:10.1093/molbev/msr238. PMID 21940643.

- ^ Biron D, Libros P, Sagi D, Mirelman D, Moses E (2001). "Asexual reproduction: 'Midwives' assist dividing amoebae". Nature. 410 (6827): 430. Bibcode:2001Natur.410..430B. doi:10.1038/35068628. PMID 11260701.

- ^ Nagasaki, Akira; Uyeda, Taro Q. P. (2008). "Chemotaxis-mediated scission contributes to efficient cytokinesis in Dictyostelium". Cell Motility and the Cytoskeleton. 65 (11): 896–903. doi:10.1002/cm.20311. PMID 18688845.

- ^ Rawat, Aadish; Singh, Parikshit; Jyoti, Anupam; Kaushik, Sanket; Srivastava, Vijay Kumar (2020-04-30). "Averting transmission: A pivotal target to manage amoebiasis". Chemical Biology & Drug Design. 96 (2): 731–744. doi:10.1111/cbdd.13699. ISSN 1747-0285. PMID 32356312. S2CID 218475533.

- ^ Singh N, Bhattacharya S, Paul J (2010). "Entamoeba invadens: Dynamics of DNA synthesis during differentiation from trophozoite to cyst". Experimental Parasitology. 127 (2): 329–33. doi:10.1016/j.exppara.2010.08.013. PMID 20727884.

- ^ Singh, Nishant; Ojha, Sandeep; Bhattacharya, Alok; Bhattacharya, Sudha (2012). "Establishment of a transient transfection system and expression of firefly luciferase in Entamoeba invadens". Molecular and Biochemical Parasitology. 183 (1): 90–93. doi:10.1016/j.molbiopara.2012.01.003. PMID 22321531.

- ^ Singh, Nishant; Ojha, Sandeep; Bhattacharya, Alok; Bhattacharya, Sudha (2012). "Stable transfection and continuous expression of heterologous genes in Entamoeba invadens". Molecular and Biochemical Parasitology. 184 (1): 9–12. doi:10.1016/j.molbiopara.2012.02.012. PMID 22426570.

- ^ a b c d Kelso AA, Say AF, Sharma D, Ledford LL, Turchick A, Saski CA, King AV, Attaway CC, Temesvari LA, Sehorn MG (2015). "Entamoeba histolytica Dmc1 Catalyzes Homologous DNA Pairing and Strand Exchange That Is Stimulated by Calcium and Hop2-Mnd1". PLOS ONE. 10 (9): e0139399. Bibcode:2015PLoSO..1039399K. doi:10.1371/journal.pone.0139399. PMC 4589404. PMID 26422142.

- ^ a b Singh N, Bhattacharya A, Bhattacharya S (2013). "Homologous recombination occurs in Entamoeba and is enhanced during growth stress and stage conversion". PLOS ONE. 8 (9): e74465. Bibcode:2013PLoSO...874465S. doi:10.1371/journal.pone.0074465. PMC 3787063. PMID 24098652.

외부 링크

- 엔타메바 홈페이지

- Pathema-Entamoeba 자원

- 아메바의 엔타메바 게놈 데이터베이스DB