준거성

Subgiant준거성은 같은 분광형의 일반적인 주계열성보다 밝지만 거성보다는 밝지 않은 별입니다.준거성이라는 용어는 특정 스펙트럼 광도 등급과 별의 진화 단계 모두에 적용됩니다.

여케스 광도 등급 IV

준거성이라는 용어는 1930년 절대등급이 +2.5에서 +4 사이인 G등급과 초기 K등급 별에 처음 사용되었습니다.이들은 태양과 같은 명백한 주계열성과 알데바란과 같은 명백한 거성 사이의 연속체의 일부로 기록되었지만 주계열성이나 거성보다는 [1]수가 적습니다.

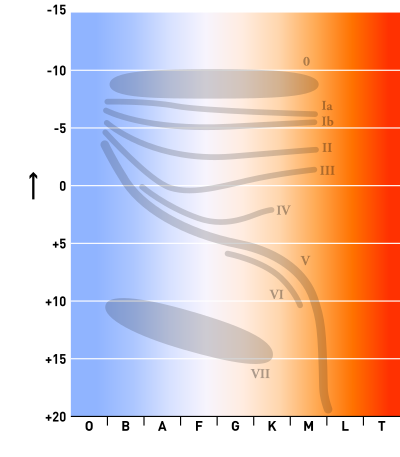

Yerkes 스펙트럼 분류 시스템은 문자와 숫자 조합을 사용하여 별의 온도(예: A5 또는 M1)를 나타내고 로마 숫자를 사용하여 동일한 온도의 다른 별에 대한 밝기를 나타내는 2차원 체계입니다.광도 등급 IV 별은 주계열성(광도 등급 V)과 적색 거성(광도 등급 III) 사이에 위치한 준거성이다.

스펙트럼 광도 등급을 결정하는 일반적인 접근방식은 절대 특징을 정의하는 것이 아니라 유사한 스펙트럼을 표준 별과 비교하는 것이다.많은 라인 비와 프로파일은 중력에 민감하기 때문에 유용한 광도 지표가 되지만 각 스펙트럼 등급에 가장 유용한 스펙트럼 특성은 다음과 같다.[2][3]

- O : N방출과 ii He흡수의 상대강도로 iii 강한방출이 더 밝다.

- B: Balmer 회선 프로파일 및 O 회선의 강도 ii

- A: 발머 라인 프로필, 넓은 날개, 즉 광도가 낮습니다.

- F: Fe, Ti, Sr의 라인 강도

- G: Sr, Fe 라인의 강도, Ca, H, K 라인의 날개 폭

- K: Ca, H 및 K 라인 프로파일, Sr/Fe 라인비, MgH 및 TiO 라인 강도

- M: 422.6 nm Ca 라인과 TiO 대역의 강도

모건과 키넌은 2차원 분류 [2]체계를 수립할 때 밝기 등급 IV에 속하는 별들의 예를 열거했다.

- B0: 【카시오페이아】【전갈자리】

- B0.5: β 전갈자리

- B1: ο 페르세이, β 세페이

- B2: 【오리온자리】【전갈자리】【오피우치】【전갈자리】

- B2.5: pe 페가시, cass 카시오페이아

- B3: § 허큘리스

- B5: § 허큘리스

- A2: β오리개, β큰곰자리, β서펜티스

- A3: § 허큘리스

- F2: gem Geminorum 、 serpent Sepentis

- F5: 프로시온, 110 허큘리스

- F6: bo Boötis 、 ö Boötis 、 【서펜티스】

- F8: 안드로메다 50마리, § Draconis

- G0: bo Boötis 、 her Herculis

- G2: μ 캔크리

- G5: μ 허큘리스

- G8: β Aquilae

- K0: cep Cephei

- K1: ② Cephei

이후 분석 결과 이들 중 일부는 이중별의 혼합 스펙트럼이고 일부는 가변적이어서 표준이 훨씬 더 많은 별들로 확장되었지만, 원래의 별들 중 상당수는 여전히 준거성 광도 등급의 표준으로 간주되고 있다.K1보다 차가운 O형 별과 별에는 준거성 광도 [4]등급이 거의 부여되지 않습니다.

준거성 가지

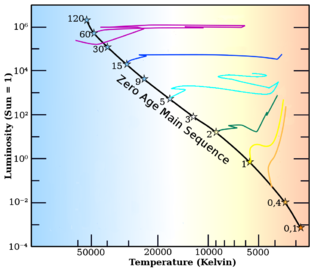

- 5인방M☉ 트랙은 헤르츠스프룽 간격을 가로지르는 갈고리와 준거성 가지를 보여준다.

- 두 사람M☉ 트랙은 갈고리와 뚜렷한 준거성 가지를 보여준다

- 질량이 작은 궤적은 매우 짧고 오래 지속되는 준거성 가지를 나타낸다

준거성 가지는 낮은 질량의 별에서 중간 질량의 별들로 진화하는 단계이다.준거성 스펙트럼 유형을 가진 별들이 항상 진화 준거성 가지에 있는 것은 아니며, 그 반대도 마찬가지입니다.예를 들어 FK Com과 31 Com 별은 둘 다 헤르츠스프룽 갭에 있고 진화적 준거성일 가능성이 높지만 둘 다 종종 거대한 광도 등급으로 지정된다.스펙트럼 분류는 금속성, 회전, 비정상적인 화학적 특성 등에 의해 영향을 받을 수 있다.태양과 같은 별에서 준거성 가지의 초기 단계는 내부 변화의 외부 징후 없이 길어집니다.진화하위성을 식별하기 위한 한 가지 접근법에는 [5]리튬과 같은 화학 성분과 코로나 방출 [6]강도가 포함된다.

주계열성의 중심핵에 남아 있는 수소의 비율이 감소함에 따라 중심핵의 온도가 상승하여 핵융합 속도가 증가합니다.이것은 별들이 나이가 들면서 천천히 더 높은 광도로 진화하고 헤르츠스프룽-러셀 다이어그램에서 주계열 띠를 넓힙니다.

일단 주계열성이 중심핵에서 수소를 융합하는 것을 멈추면, 중심핵은 자체 무게로 붕괴하기 시작합니다.이것은 핵 바깥의 껍질에서 온도를 증가시키고 수소 융합을 일으키는데, 이것은 핵 수소 연소보다 더 많은 에너지를 제공한다.저질량과 중간질량의 별은 약 5,000K에서 적색거성가지로 알려진 단계에서 밝기가 증가하기 시작합니다.주계열에서 적색거성가지로의 전이를 준거성가지라고 합니다.준거성 가지의 모양과 지속 시간은 별의 내부 구성 차이로 인해 질량이 다른 별에 따라 달라집니다.

초저질량별

질량이 약 0.4보다 작은 별M☉ 대부분의 별에서 대류하고 있습니다.이 별들은 기본적으로 별 전체가 헬륨으로 바뀔 때까지 중심핵에서 수소를 계속 융합하며, 준거성으로 발전하지 않습니다.이 질량의 별들은 현재 우주의 [7]나이보다 몇 배나 더 긴 주계열 수명을 가지고 있습니다.

0.4 M☉ 0.9까지M☉

태양의 질량이 40퍼센트 이상인 별은 중심에서 바깥쪽으로 강한 온도 구배를 가진 비전도성 중심핵을 가지고 있습니다.그들이 별의 중심핵에서 수소를 배출할 때, 중심핵을 둘러싼 수소 껍질은 중단 없이 계속 융합된다.이 별은 겉으로 [8]보이는 변화는 거의 없지만 현 시점에서 준거성으로 여겨진다.융합된 수소 껍질이 그 질량을 헬륨으로 바꾸면 대류 효과는 헬륨을 핵 쪽으로 분리시켜 거의 순수한 헬륨 플라즈마의 융합하지 않는 핵의 질량을 매우 천천히 증가시킵니다.이것이 일어나면서 융합 수소 껍질은 점차 바깥쪽으로 팽창하여 별이 주계열일 때 원래 반지름의 2배에서 10배까지 별의 바깥 껍질의 크기가 준거성 크기까지 커집니다.별의 바깥쪽 층이 준거성 크기로 팽창하면서 수소 껍질 융합으로 생성된 에너지가 거의 균형을 이루게 되고, 이로 인해 별은 표면 온도를 거의 유지합니다.이로 인해 별의 스펙트럼 등급은 이 별의 질량 범위의 가장 낮은 끝에서 거의 변하지 않습니다.에너지를 방사하는 준거성 표면적은 너무 커서 행성 궤도가 액체 상태의 물을 형성할 수 있는 범위에 있을 가능성이 있는 별 주변 거주 가능 구역은 행성계 안으로 훨씬 더 멀리 이동한다.구면의 표면적은 4µr이므로2 반지름이 2인 구면이다.R☉ 표면에서 400%의 에너지를 방출하고 10개의 구를 가진R☉ 10000%의 에너지를 [citation needed]방출합니다.

헬륨 핵 질량은 쇤베르크-찬드라세카르 한계보다 낮으며 융합 수소 껍질과 열 평형을 유지한다.그것의 질량은 계속 증가하고 수소 껍질이 바깥쪽으로 이동하면서 별은 매우 천천히 팽창합니다.껍질에서 나오는 에너지의 증가는 별의 외피를 확장하는 데 들어가고 광도는 거의 일정하게 유지됩니다.이 별들의 준거성 가지는 매우 오래된 [8]성단에서 볼 수 있듯이 짧고 수평이며 인구가 많습니다.

10억에서 80억 년 후에 헬륨 핵은 자신의 무게를 지탱할 수 없을 정도로 무거워지고 퇴화된다.온도가 상승하고, 수소 껍데기의 융해 속도가 증가하며, 외부 층이 강하게 대류하며, 광도는 거의 같은 유효 온도에서 증가합니다.그 별은 지금 적색 거성 [7]가지에 있다.

질량 1~8M☉

태양보다 크고 질량이 큰 별들은 주계열 상에 대류핵을 가지고 있다.그들은 대류 영역 전체의 수소를 소진하기 전에 별의 더 큰 부분을 차지하는 더 무거운 헬륨 핵을 개발한다.별의 핵융합은 완전히 멈추고 중심핵은 수축하기 시작하며 온도가 상승합니다.핵융합이 없음에도 불구하고 복사 광도는 실제로 증가하면서 항성 전체가 수축하고 온도가 상승합니다.이것은 핵이 껍데기 안의 수소에 불을 붙일 정도로 뜨거워지기 전까지 수백만 년 동안 지속되며, 이것은 온도와 밝기 증가를 역전시키고 별이 팽창하고 식기 시작합니다.이 갈고리는 일반적으로 이들 별에서 [8]주계열의 끝과 준거성 가지의 시작으로 정의됩니다.

약 2 이하의 별들의 중심은M☉ 는 여전히 쇤베르크-찬드라세카르 한계보다 낮지만 수소껍질 핵융합은 이 한계를 넘어 코어의 질량을 빠르게 증가시킨다.더 무거운 별들은 주계열에서 이탈할 때 이미 쇤베르크-찬드라세카르 질량보다 더 큰 중심핵을 가지고 있다.별이 갈고리를 보이고 쇤베르크-찬드라세카르 한계보다 높은 중심핵을 가진 주계열에서 이탈하는 정확한 초기 질량은 대류 중심핵의 금속성과 오버슈팅 정도에 따라 달라집니다.낮은 금속성은 낮은 질량 코어의 중심부를 대류적으로 불안정하게 만들고, 오버슈팅은 수소가 [7]고갈될 때 코어를 더 크게 만듭니다.

일단 핵이 C–R 한계를 넘어서면, 더 이상 수소 껍질과 열 평형을 유지할 수 없다.그것은 수축하고 별의 바깥쪽 층은 팽창하고 식는다.외부 외피를 확장하는 에너지가 복사 광도를 감소시킵니다.외부층이 충분히 차가워지면 불투명해지고 융접 쉘 외부에서 대류가 시작됩니다.팽창이 멈추고 복사된 광도가 증가하기 시작합니다. 이것은 이 별들의 적색 거성 가지 시작점으로 정의됩니다.초기 질량이 약 1 ~ 2인 별M☉ 이 지점 전에 축퇴된 헬륨 핵이 생성되어 질량이 낮은 [7]별의 경우 적색거성가지로 진입할 수 있습니다.

핵심 수축과 외피 팽창은 매우 빠르게 이루어지며, 불과 몇 백만 년 밖에 걸리지 않습니다.이때 별의 온도는 주계열 값인 6000~30,000K에서 약 5,000K로 냉각될 것이다.이 진화 단계에는 상대적으로 별이 거의 보이지 않으며 헤르츠스프룽 갭으로 알려진 H-R 다이어그램에는 분명한 결여가 있습니다.그것은 수억 년에서 수억 년 된 [9]군집들에서 가장 뚜렷하다.

질량이 큰 별

약 8~12세 이상M금속성에 따라, 항성은 CNO 주기 융합으로 인해 주계열에서 뜨겁고 거대한 대류 중심핵을 가진다☉.수소 껍질 융합과 그에 이은 핵 헬륨 융합은 별이 적색 거성 가지에 도달하기 전에 중심 수소 소진 후에 빠르게 시작됩니다.그러한 별들, 예를 들어 초기 B 주계열성은 초거성이 되기 전에 짧고 짧은 준거성 가지를 경험합니다.또한 이러한 [10]전환 중에 거대한 스펙트럼 광도 등급을 할당할 수 있다.

매우 질량이 큰 O형 주계열성에서는 주계열성에서 거성으로, 매우 좁은 온도와 광도 범위에서, 때로는 중심 수소 융합이 끝나기도 전에, 준거성급은 거의 사용되지 않습니다.O형 별의 표면 중력 log(g) 값은 거성의 경우 약 3.6g, 왜성의 경우 [11]약 3.9입니다.비교를 위해 K 등급 별의 일반적인 log(g) 값은 1.59(알데바란)와 4.37(센타우루스자리 알파 B)이며, log(g)가 3.47인 세페이와 같은 하위 거성을 분류할 수 있는 충분한 범위가 있다.질량이 20 이상인 O형 별인 γ오리온자리2 A와 γ순환계 주성 등이 있다.M를 클릭합니다☉.

특성.

이 표는 주계열(MS)과 준거성가지(SB)의 일반적인 수명뿐만 아니라, 서로 다른 초기 질량을 가진 별에 대해 모두 태양 금속성(Z = 0.02)에서 코어 수소 고갈과 셸 연소 시작 사이의 훅 지속 시간을 보여준다.또한 각 별에 대한 준거성 가지의 시작과 끝의 헬륨 중심 질량, 표면 유효 온도, 반지름 및 광도도도 표시됩니다.준거성 가지의 끝은 핵이 퇴화하거나 밝기가 [8]증가하기 시작하는 시점으로 정의됩니다.

| 덩어리 (M)☉ 。 | 예 | MS(GYRS) | 후크(MYRS) | SB (연식) | 시작 | 끝. | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 코어(M)☉ 。 | Teff(K) | 반지름(R)☉ 。 | 휘도(L)☉ 。 | 코어(M)☉ 。 | Teff(K) | 반지름(R)☉ 。 | 휘도(L)☉ 。 | |||||

| 0.6 | 라카유 8760 | 58.8 | 없음 | 5,100 | 0.047 | 4,763 | 0.9 | 0.9 | 0.10 | 4,634 | 1.2 | 0.6 |

| 1.0 | 더 선 | 9.3 | 없음 | 2,600 | 0.025 | 5,766 | 1.2 | 1.5 | 0.13 | 5,034 | 2.0 | 2.2 |

| 2.0 | 시리우스 | 1.2 | 10 | 22 | 0.240 | 7,490 | 3.6 | 36.6 | 0.25 | 5,220 | 5.4 | 19.6 |

| 5.0 | 알카이도 | 0.1 | 0.4 | 15 | 0.806 | 14,544 | 6.3 | 1,571.4 | 0.83 | 4,737 | 43.8 | 866.0 |

일반적으로 금속 함량이 낮은 별은 금속 함량이 높은 별보다 작고 뜨겁습니다.준거성의 경우 주계열 종료 시 연령과 코어 질량이 서로 다르므로 복잡합니다.낮은 금속성 별들은 주계열을 떠나기 전에 더 큰 헬륨 핵을 형성하기 때문에, 낮은 질량의 별들은 준거성 가지의 시작 부분에서 갈고리를 보인다.Z=0.001(극단 모집단 II)의 헬륨 코어 질량 1M☉ 주계열 끝의 별은 Z=0.02(모임 I) 별의 거의 두 배입니다.낮은 금속성 별은 또한 준거성 가지가 시작될 때 1,000K 이상 뜨겁고 두 배 이상 밝습니다.준거성 가지 끝에서 온도 차이는 덜 뚜렷하지만, 낮은 금속성 별은 더 크고 거의 4배 더 밝습니다.다른 질량을 가진 별의 진화에 있어서도 비슷한 차이가 존재하며, 적색 거성 가지에 도달하는 대신 초거성이 되는 별의 질량과 같은 주요 값은 낮은 금속성에서 [8]더 낮습니다.

H–R 다이어그램의 서브거인

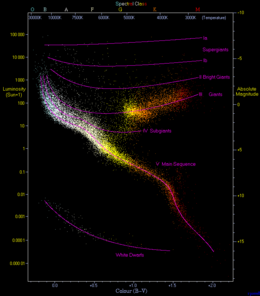

헤르츠스프룽-러셀(H–R) 다이어그램은 X 축에 온도 또는 스펙트럼 유형이 있고 Y 축에 절대 등급 또는 밝기가 있는 별들의 산점도이다.모든 별의 H-R 다이어그램은 대부분의 별과 상당한 수의 적색 거성(그리고 충분히 희미한 별이 관찰되는 경우 백색 왜성)을 포함하는 명확한 대각선 주계열 띠를 나타내며, 다이어그램의 다른 부분에는 상대적으로 적은 수의 별이 있다.

준거성은 주계열성 위(즉, 주계열성보다 더 밝음)와 거성 아래 영역을 차지합니다.준거성으로써의 시간은 주계열성이나 거성으로써의 시간보다 훨씬 짧기 때문에 대부분의 H-R 도표에는 상대적으로 적은 수가 있다.뜨거운 B급 준거성은 주계열성과 거의 구별되지 않는 반면, 차가운 준거성은 차가운 주계열성과 적색거성 사이의 큰 간격을 채웁니다.분광형 K3 이하에서는 주계열성과 적색거성 사이의 영역은 서브거성 [2]없이 완전히 비어 있다.

별의 진화 궤적은 H–R 다이어그램에 표시할 수 있습니다.특정 질량의 경우, 이것들은 별의 일생 동안 위치를 추적하고, 초기 주계열 위치에서 준거성 가지를 따라 거성 가지까지의 궤적을 보여줍니다.성단과 같이 모두 나이가 같은 별 그룹에 대해 H-R 도표를 그릴 때 준거성 분지는 주계열 정지점과 적색 거성 분지 사이의 별 띠로 보일 수 있습니다.준거성 가지는 성단이 1~8년 정도로 충분히 오래되었을 때에만 볼 수 있다.M☉ 별들은 수십억 년이 걸리는 주계열에서 멀리 진화해 왔다.센타우루스자리 §와 같은 구상성단과 M67과 같은 오래된 산개성단은 색 등급 도표에서 뚜렷한 준거성 분지를 보일 정도로 충분히 오래되었습니다.§ 센타우루스자리에는 아직 완전히 이해되지 않았지만 [13]성단 내에서 서로 다른 연령대의 항성 집단을 나타내는 여러 가지 다른 준거성 가지들이 있다.

가변성

변광성에는 서브거성이 몇 가지 있습니다.

- 세페우스자리 베타형 변광성, B형 주계열성 및 준거성

- 천천히 맥동하는 B형 별, B형 중후반 주계열성 및 준거성

- 델타 방패자리 변광성, 후기 A와 초기 F 주계열성 및 준거성

태양보다 질량이 더 큰 준거성이 세페이드 불안정 띠를 가로지른다. 이 띠는 나중에 푸른 고리를 타고 띠를 다시 넘을 수도 있기 때문에 첫 번째 교차로라고 불린다.2 ~ 3 에서는M☉ 범위에는 [14]β Cas와 같은 델타 스쿠티 변수가 포함됩니다.질량이 클 경우 별은 불안정 띠를 가로지르는 동안 고전적인 세페이드 변광성으로 맥동하지만, 거대한 준거성 진화는 매우 빠르고 예를 찾기 어렵다.SV Vulpeculae는 첫 번째[15] 교차로에서 준거성으로 제안되었지만 이후 두 번째 교차점에 있는 것으로 결정되었습니다.

행성

준거성 주위를 돌고 있는 행성은 카파 안드로메다[17] b와 HD 224693 [18]b를 포함한다.

레퍼런스

- ^ Sandage, Allan; Lubin, Lori M.; Vandenberg, Don A. (2003). "The age of the oldest stars in the local galactic disk from Hipparcos Parallaxes of G and K subgiants". Publications of the Astronomical Society of the Pacific. 115 (812): 1187–1206. arXiv:astro-ph/0307128. Bibcode:2003PASP..115.1187S. doi:10.1086/378243. S2CID 7159325.

- ^ a b c Morgan, William Wilson; Keenan, Philip Childs; Kellman, Edith (1943). An Atlas of Stellar Spectra, with an Outline of Spectral Classification. Chicago, IL: University of Chicago Press. Bibcode:1943assw.book.....M. LCCN 43-2093.

- ^ Gray, Richard O.; Corbally, Christopher (2009). Stellar Spectral Classification. Princeton University Press. Bibcode:2009ssc..book.....G.

- ^ Garcia, B. (1989). "A list of MK standard stars". Bulletin d'Information du Centre de Données Stellaires. 36: 27. Bibcode:1989BICDS..36...27G.

- ^ Lèbre, A.; De Laverny, P.; De Medeiros, J. R.; Charbonnel, C.; Da Silva, L. (1999). "Lithium and rotation on the subgiant branch. I. Observations and spectral analysis". Astronomy and Astrophysics. 345: 936. Bibcode:1999A&A...345..936L.

- ^ Ayres, Thomas R.; Simon, Theodore; Stern, Robert A.; Drake, Stephen A.; Wood, Brian E.; Brown, Alexander (1998). "The Coronae of Moderate-Mass Giants in the Hertzsprung Gap and the Clump". The Astrophysical Journal. 496 (1): 428–448. Bibcode:1998ApJ...496..428A. doi:10.1086/305347.

- ^ a b c d Salaris, Maurizio; Cassisi, Santi (2005). "Evolution of Stars and Stellar Populations". Evolution of Stars and Stellar Populations: 400. Bibcode:2005essp.book.....S.

- ^ a b c d e Pols, Onno R.; Schröder, Klaus-Peter; Hurley, Jarrod R.; Tout, Christopher A.; Eggleton, Peter P. (1998). "Stellar evolution models for Z = 0.0001 to 0.03". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 298 (2): 525. Bibcode:1998MNRAS.298..525P. doi:10.1046/j.1365-8711.1998.01658.x.

- ^ Mermilliod, J. C. (1981). "Comparative studies of young open clusters. III – Empirical isochronous curves and the zero age main sequence". Astronomy and Astrophysics. 97: 235. Bibcode:1981A&A....97..235M.

- ^ Hurley, Jarrod R.; Pols, Onno R.; Tout, Christopher A. (2000). "Comprehensive analytic formulae for stellar evolution as a function of mass and metallicity". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 315 (3): 543. arXiv:astro-ph/0001295. Bibcode:2000MNRAS.315..543H. doi:10.1046/j.1365-8711.2000.03426.x. S2CID 18523597.

- ^ Martins, F.; Schaerer, D.; Hillier, D. J. (2005). "A new calibration of stellar parameters of Galactic O stars". Astronomy and Astrophysics. 436 (3): 1049–1065. arXiv:astro-ph/0503346. Bibcode:2005A&A...436.1049M. doi:10.1051/0004-6361:20042386. S2CID 39162419.

- ^ Sarajedini, Ata (1999). "WIYN Open Cluster Study. III. The Observed Variation of the Red Clump Luminosity and Color with Metallicity and Age". The Astronomical Journal. 118 (5): 2321–2326. Bibcode:1999AJ....118.2321S. doi:10.1086/301112.

- ^ Pancino, E.; Mucciarelli, A.; Sbordone, L.; Bellazzini, M.; Pasquini, L.; Monaco, L.; Ferraro, F. R. (2011). "The subgiant branch ofω Centauri seen through high-resolution spectroscopy". Astronomy & Astrophysics. 527: A18. arXiv:1012.4756. Bibcode:2011A&A...527A..18P. doi:10.1051/0004-6361/201016024. S2CID 54951859.

- ^ Ayres, Thomas R. (1984). "A Far-Ultraviolet Study of the Bright Delta Scuti Variable Beta Cassiopeia". IUE Proposal ID #DSGTA: 1747. Bibcode:1984iue..prop.1747A.

- ^ Luck, R. E.; Kovtyukh, V. V.; Andrievsky, S. M. (2001). "SV Vulpeculae: A first crossing Cepheid?". Astronomy and Astrophysics. 373 (2): 589. Bibcode:2001A&A...373..589L. doi:10.1051/0004-6361:20010615.

- ^ Turner, D. G.; Berdnikov, L. N. (2004). "On the crossing mode of the long-period Cepheid SV Vulpeculae". Astronomy and Astrophysics. 423: 335–340. Bibcode:2004A&A...423..335T. doi:10.1051/0004-6361:20040163.

- ^ 플라이트, 필."우주인들은 다른 별 주위를 도는 행성의 사진을 찍는다."2018년 2월 1일 접속

- ^ "Planet HD 224693 b", 외계 행성 백과사전.2018년 2월 1일 접속

참고 문헌

- Vassiliadis, E.; Wood, P. R. (1993). "Evolution of low- and intermediate-mass stars to the end of the asymptotic giant branch with mass loss". Astrophysical Journal. 413: 641. Bibcode:1993ApJ...413..641V. doi:10.1086/173033.

- Pols, Onno R.; Schröder, Klaus-Peter; Hurley, Jarrod R.; Tout, Christopher A.; Eggleton, Peter P. (1998). "Stellar evolution models for Z = 0.0001 to 0.03". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 298 (2): 525. Bibcode:1998MNRAS.298..525P. doi:10.1046/j.1365-8711.1998.01658.x.

- Girardi, L.; Bressan, A.; Bertelli, G.; Chiosi, C. (2000). "Evolutionary tracks and isochrones for low- and intermediate-mass stars: From 0.15 to 7 M?, and from Z=0.0004 to 0.03". Astronomy and Astrophysics Supplement Series. 141 (3): 371–383. arXiv:astro-ph/9910164. Bibcode:2000A&AS..141..371G. doi:10.1051/aas:2000126. S2CID 14566232.