ATP 가수분해

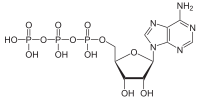

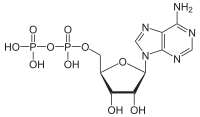

ATP hydrolysisATP 가수분해는 아데노신 삼인산(ATP)의 고에너지 인산화 결합에 저장된 화학 에너지가 기계적 에너지의 형태로 작용함으로써 근육 등에서 이러한 결합을 분할한 후 방출되는 이화 반응 과정이다.아데노신2인산(ADP)과 무기인산(Pi)이다.ADP는 더욱 가수분해되어 에너지, 아데노신1인산(AMP) 및 다른 무기인산(Pi)[1]을 얻을 수 있다.ATP 가수분해는 음식이나 햇빛에서 파생된 에너지와 근육 수축, 막 사이의 전기 화학적 구배 설정, 그리고 생명을 유지하기 위해 필요한 생합성 과정과 같은 유용한 작업 사이의 마지막 연결 고리입니다.

설명과 전형적인 교과서는 무수 결합을 "고에너지 결합"으로 표기한다.P-O 결합은 사실 상당히 강하며(C-N [2][3]결합보다 약 30kJ/mol 더 강함), 그 자체는 특별히 쉽게 깨지지 않습니다.아래 기술한 바와 같이, 에너지는 ATP의 가수분해로 방출된다.그러나 P-O 결합이 끊어지면 에너지 투입이 필요합니다.이는 새로운 결합과 낮은 에너지 무기 인산염의 형성이며, 더 많은 양의 에너지가 방출되어 시스템의 총 에너지를 낮추고 [1]더 안정적으로 만듭니다.

생성된 무기 인산염 분자 이온은 여러 공명 구조에 의해 크게 안정화되어 생성물(ADP 및i P)의 에너지가 반응물(ATP)보다 낮기 때문에 ATP에서 인산염기의 가수 분해는 특히 발열적이다.ATP의 인접한 세 개의 인산염 단위와 관련된 높은 음의 전하 밀도 또한 분자를 불안정하게 하여 더 높은 에너지로 만든다.가수 분해는 효소 구조의 구조 변화를 야기함으로써 과정에서 유용한 에너지를 방출함으로써 이러한 정전적 거부감을 완화합니다.

인간의 경우, ATP의 가수분해에서 방출되는 에너지의 약 60%는 실제 반응이 일어나는 [4]연료보다는 대사열을 생성한다.ATP, ADP 및 무기인산의 산염기 특성 때문에 ATP의 가수분해는 반응 매체의 pH를 낮추는 효과가 있다.특정 조건에서 높은 수준의 ATP 가수분해는 젖산증의 원인이 될 수 있다.

생산 에너지량

말단 인산수소 결합의 가수분해는 고도의 발열 과정이다.방출되는 에너지의 양은 특정 셀의 조건에 따라 달라집니다.구체적으로, 방출되는 에너지는 ATP, ADP 및i P 농도에 의존합니다.이러한 분자의 농도가 평형 상태에서 값을 벗어나면 깁스 자유 에너지 변화(δG)의 값은 점점 더 달라질 것이다.표준조건(ATP, ADP, Pi 농도는 1M, 물 농도는 55M)에서 δG 값은 -28 ~ -34 kJ/[5][6]mol이다.

δG 값의 범위는 이 반응이 ATP 분자를 안정화시키는 Mg 양이온2+ 농도에 의존하기 때문에 존재한다.ATP 가수분해는 연구된 세포뿐만 아니라 주변 조직, 심지어 세포 내의 구획에 의존하기 때문에 세포 환경은 또한 δG 값의 차이에 기여한다.따라서 [6]δG 값의 변동성이 예상됩니다.

표준 Gibbs 자유 에너지ro 변화 δG와 화학적 평형 사이의 관계가 드러난다.이 관계는 방정식ro δG = -RT ln(K)에 의해 정의되며, 여기서 K는 평형 상수이며 평형에서의 반응 계수 Q와 같다.이 반응에 대한 δG의 표준값은 전술한 바와 같이 -28 kJ/mol에서 -34 kJ/mol 사이이다. 그러나 실험적으로 결정된 관련 분자의 농도는 반응이 [6]평형 상태에 있지 않음을 나타낸다.이 사실에서 평형 상수 K와 반응 지수 Q의 비교는 통찰력을 제공한다.K는 표준조건에서 일어나는 반응을 고려하지만 세포환경에서 관련된 분자(즉 ATP, ADP, Pi)의 농도는 표준 1M과 거리가 멀며, 실제로는 M보다 [6]3배 작은 MM으로 측정하는 것이 더 적절하다.이러한 비표준 농도를 사용하면 Q의 계산된 값은 1보다 훨씬 작습니다.δG = δGro + RT ln(Q)을 이용하여 Q를 δG에 관련지어ro δG의 크기가 표준치보다 훨씬 크다는 것을 알 수 있다.세포의 비표준적인 조건은 실제로 더 좋은 반응을 [7]낳는다.

한 특정 연구에서는 인체 생체 내 δG를 측정하기 위해 핵자기공명을 [6]이용하여 ATP, ADP, P의i 농도를 측정하였다.정지상태의 인간근육세포에서는 ATP 농도가 약 4mM, ADP 농도가 약 9μM으로 확인되었다.위의 방정식에 이러한 값을 입력하면 δG = -64 kJ/mol이 됩니다.허혈 후 운동 후 근육 회복 시 ATP 농도는 1mM, ADP 농도는 7μM 내외이다.따라서 절대 δG는 -69 kJ/[8]mol만큼 높아집니다.

δG의 표준값과 δG의 실험값을 비교하면 ATP의 가수분해에서 방출되는 에너지가 표준조건에서 [6][7]생성되는 에너지의 거의 2배임을 알 수 있다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

- ^ a b Lodish, Harvey (2013). Molecular cell biology (7th ed.). New York: W.H. Freeman and Co. pp. 52, 53. ISBN 9781464109812. OCLC 171110915.

- ^ 다웬트, B. deB. (1970년."단순 분자의 결합 해리 에너지", Nat.일어서라, 레퍼런스데이터 경, 냇, 버스탠드 (미국) 31, 52페이지

- ^ "Common Bond Energies (D". www.wiredchemist.com. Retrieved 2020-04-04.

- ^ Berne & Levy physiology. Berne, Robert M., 1918-2001., Koeppen, Bruce M., Stanton, Bruce A. (6th, updated ed.). Philadelphia, PA: Mosby/Elsevier. 2010. ISBN 9780323073622. OCLC 435728438.

{{cite book}}: CS1 유지보수: 기타 (링크) - ^ "Standard Gibbs free energy of ATP hydrolysis - Generic - BNID 101989". bionumbers.hms.harvard.edu. Retrieved 2018-01-25.

- ^ a b c d e f Philips, Ron Milo & Ron. "» How much energy is released in ATP hydrolysis?". book.bionumbers.org. Retrieved 2018-01-25.

- ^ a b "ATP: Adenosine Triphosphate". cnx.org. Retrieved 2018-05-16.

- ^ Wackerhage, H.; Hoffmann, U.; Essfeld, D.; Leyk, D.; Mueller, K.; Zange, J. (December 1998). "Recovery of free ADP, Pi, and free energy of ATP hydrolysis in human skeletal muscle". Journal of Applied Physiology. 85 (6): 2140–2145. doi:10.1152/jappl.1998.85.6.2140. ISSN 8750-7587. PMID 9843537.

추가 정보

- Syberg, F.; Suveyzdis, Y.; Kotting, C.; Gerwert, K.; Hofmann, E. (2012). "Time-Resolved Fourier Transform Infrared Spectroscopy of the Nucleotide-binding Domain from the ATP-binding Cassette Transporter MsbA: ATP Hydrolysis ID The Rate-Limiting Step in the Catalytic Cycle". Journal of Biological Chemistry. 278 (28): 23923–23931. doi:10.1074/jbc.M112.359208. PMC 3390668. PMID 22593573.

- Zharova, T. V.; Vinogradov, A. D. (2003). "Proton-Translocating ATP-synthase of Paracoccus denitrificans: ATP- Hydrolytic Activity". Biochemistry. Moscow. 68 (10): 1101–1108. doi:10.1023/A:1026306611821. PMID 14616081. S2CID 19570212.

- Kamerlin, S. C.; Warshel, A. (2009). "On the energetics of ATP hydrolysis in solution". Journal of Physical Chemistry. B. 113 (47): 15692–15698. doi:10.1021/jp907223t. PMID 19888735.

- Bergman, C.; Kashiwaya, Y.; Veech, R. L. (2010). "The effect of pH and Free Mg2+ on ATP Linked Enzymes and the Calculation of Gibbs Free Energy of ATP Hydrolysis". Journal of Physical Chemistry. B. 114 (49): 16137–16146. doi:10.1021/jp105723r. PMID 20866109.

- Berg, J. M.; Tymoczko, J. L.; Stryer, L. (2011). Biochemistry (International ed.). New York: W. H. Freeman. p. 287.