토마스 팔라이올로고스

Thomas Palaiologos| 토마스 팔라이올로고스 | |

|---|---|

| |

| 모레아의 전제군 | |

| 군림하다 | 1428–1460 (1465년 5월 12일까지 망명 중) |

| 전임자 | 테오도르 2세 팔라이올로고스(혼자) |

| 후계자 | 안드레아스 팔라이올로고스 (제목) |

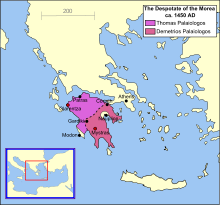

| 공동규제 | 테오도르 2세 팔라이올로고스 (1428–1443) 콘스탄틴 팔라이올로고스 (1428–1449) 데메트리오스 팔라이올로고스(1449–1460) |

| 태어난 | 1409 콘스탄티노플 (현재 터키 이스탄불) |

| 죽은 | 1465년 5월 12일 (56) 로마 |

| 매장 | |

| 배우자 | 캐서린 자카리아 |

| 이슈 | 헬레나 팔라이올로기나 조이팔라이올로기나 안드레아스 팔라이올로고스 마누엘 팔라이올로고스 |

| 왕조 | 팔라이올로고스 |

| 아버지 | 마누엘 2세 팔라이올로고스 |

| 어머니 | 헬레나 드라고시 |

| 종교 | 가톨릭/정통서 |

| 서명 | |

토마스 팔라이올로고스 또는 팔라이올로고스(그리스어: θΩμᾶςς ααλλό;;;;; 1409년 ~ 1465년 5월 12일)는 비록 5년 후 사망할 때까지 계속 호칭을 주장하였지만, 1428년부터 1460년 전제군(Morea)의 데스포트였다.그는 마지막 비잔틴 황제인 콘스탄티누스 12세의 동생이었다.토마스는 1428년 큰형인 요한 8세 팔라이올로고스 황제에 의해 모레아의 데스포트로 임명되어 이미 모레아를 통치하고 있는 두 형제와 다른 전제군인 테오도르와 콘스탄티누스와 합류했다.테오도르는 형제들과의 협력을 꺼리는 것으로 밝혀졌지만, 토마스와 콘스탄티누스는 폭군을 강화하고 국경을 넓히는 데 성공했다.1432년 토머스는 200여년 전 제4차 십자군 전쟁 때 세워진 라틴 공국의 남은 영토를 딸이자 공국의 후계자인 캐서린 자카리아와 결혼함으로써 비잔틴의 손에 넘겨주었다.

1449년 토머스는 자신이 왕위를 원했던 다른 동생 데메트리오스의 공작에도 불구하고 당시 콘스탄티누스 11세가 된 동생 콘스탄티누스가 왕위에 오르는 것을 지지했다.콘스탄티누스가 즉위한 후 데메트리오스는 콘스탄티누스로부터 토마스와 함께 모레아를 통치하도록 배속되었지만, 두 형제는 종종 서로 다투면서 협력하기가 어렵다고 생각했다.1453년 콘스탄티노플 멸망과 비잔틴 제국의 종말의 여파로 오스만 술탄 메흐메드 2세는 토마스와 데메트리오스가 모레아에서 오스만 신하로서 계속 통치할 수 있도록 허락했다.토머스는 교황청과 서유럽의 지지를 얻기를 바라면서 이 작은 전제군주를 제국 회복 운동의 집결지로 만들기를 희망했다.대신 오스만족을 지지했던 데메트리오스와 끊임없이 다투다 결국 1460년 메흐메드로 하여금 모레아를 침공하고 정복하게 만들었다.

아내 캐서린과 세 명의 어린 자녀인 조에, 안드레아스, 마누엘을 포함한 토마스와 그의 가족은 베네치아 소유의 도시인 메도니로 망명하여 캐서린과 아이들이 머물렀던 코르푸로 망명했다.모라, 어쩌면 비잔틴 제국의 영토를 회복하기 위한 십자군 원정에 대한 지지를 높이기 위해 토마스는 로마를 여행했고, 그곳에서 교황 비오 2세에게 받고 제공받았다.모라를 되찾으려는 그의 희망은 실현되지 않았고 그는 1465년 5월 12일 로마에서 죽었다.그의 사망 후 그의 주장은 장남 안드레아스에게 계승되었는데, 그는 또한 몰락한 전제군주와 비잔틴 제국을 복원하기 위한 운동에 대한 지지를 모으려 했다.

전기

일찍 자고 일찍 일어나 폭군으로 임명됨

비잔틴 제국이 붕괴되고 14세기 경에 걸쳐 분열되면서 팔라이올로기 왕조의 황제들은 남아 있는 보유를 온전하게 유지할 수 있는 유일한 확실한 방법은 폭군의 칭호를 받으며 아들에게 방어와 통치를 위한 부속품으로 주는 것이라고 느끼게 되었다.[1]마뉴엘 2세 팔라이올로고스(1391–1425)r. 황제에게는 유아기에서 살아남은 총 6명의 아들이 있었다.Manuel의 생존한 장남 John은 공동 황제로 자랐고 Manuel이 사망하자 그의 뒤를 이을 유일한 황제로 지명되었다.둘째 아들 테오도르는 모라의 데스포트로, 셋째 장남 안드로니코스는 1408년 단 8세의 나이로 데살로니키의 데스포트로 임명되었다.마누엘의 어린 아들 콘스탄티누스, 데메트리오스, 토마스(1409년생 막내)는 그들에게 부여할 땅이 남아 있지 않아 콘스탄티노플에 보관되었다.어린 아이들은;테오도르, 안드로니코스, 콘스탄티누스, 데메트리오스, 토마스는 흔히 포르피로네토스("자줏빛에서 태어나다"; 아버지 치세 동안 황실에서 태어난다)의 구별을 가지고 있다고 묘사되었는데, 이는 황제가 될 존이 공유하지 않은 것으로 보인다.[2]

팔라이올로고스 형제간의 관계가 항상 좋은 것만은 아니었다.젊은 요한과 콘스탄티누스는 사이가 좋아보였지만 콘스탄티누스와 젊은 데메트리오스와 토마스의 관계는 그리 우호적이지 않았다.[2]마누엘 2세의 아들들 사이의 복잡한 관계는 1428년 지금의 황제 요한 8세가 콘스탄티누스를 모레아의 데스포트로 임명하면서 시험대에 올랐다.형 테오도르가 전제군주로서의 역할에서 물러나기를 거부한 이후, 전제군주는 1349년 창시 이래 처음으로 황실의 두 사람의 지배를 받게 되었다.곧이어 어린 토마스(19)도 모라의 데스포트로 임명되었는데, 이는 명목상 분할되지 않은 전제군이 세 개의 더 작은 원리로 사실상 해체되었다는 것을 의미한다.[3]

테오도르는 폭군의 수도인 미스트라스에서 콘스탄틴이나 토마스를 위해 길을 내주지 않았다.대신 테오도르는 콘스탄티누스에게 북쪽 항구도시 아이기오(Aigio), 남쪽(Laconia)의 요새와 마을, 서쪽의 칼라마타(Kalamata)와 메세니아(Messenia) 등 모레아 전역에 토지를 허가했다.콘스탄틴은 그의 수도를 글라렌차라는 마을을 폭군으로 만들었다.한편 토머스는 북쪽에 땅을 부여받고 칼라브랴타 성에 근거지를 두었다.[3]

비잔틴 제국 치하의 전제군주

모라 강화

폭군으로 임명된 직후 콘스탄틴과 토마스는 테오도어와 함께 당시 가톨릭 대주교의 통치하에 있던 모레아 북서부의 번창하고 전략적인 항구인 파트라스를 점령하기 위해 힘을 합치기로 결정했다.테오도르가 참가를 꺼리는 탓인지 성공하지 못한 이 캠페인은 토마스의 첫 번째 전쟁 경험이었다.[3]콘스탄티누스는 이후 스스로 파트라스를 붙잡아 225년의 외국인 소유를 끝냈다.[4]

토마스의 초기 모라의 데스포트 재임기간 역시 인수자가 없는 것은 아니었다.몇 년 동안 토마스와 콘스탄티누스는 한때 거의 반도 전체를 지배했던 1204년 제4차 십자군원정 때 세워진 십자군 국가인 아케아 공국의 마지막 잔재를 먹어 치우고 있었다.최후의 왕자인 센투리오네 2세의 딸이자 후계자인 캐서린 자카리아와 결혼함으로써 마침내 공국에 종지부를 찍은 사람은 토마스였다.1432년 센투리오네의 죽음으로 토마스는 남은 영토를 모두 장악할 수 있었다.1430년대까지 토마스와 콘스탄티누스는 1204년 이후 처음으로 펠로폰네세스의 거의 전부가 비잔틴의 손에 다시 들어오도록 보장했는데, 유일한 예외는 베네치아 공화국이 보유한 몇 안 되는 항구 도시와 도시들이다.[5]

비잔틴 제국의 옛 영토 대부분을 점령하고 제국과 전제군을 사실상 속국처럼 강등시킨 오스만 제국의 술탄 무라드 2세는 최근 모라에서 비잔틴의 성공이 줄을 잇고 있는 것에 불안을 느꼈다.1431년 테살리를 다스리던 터키 장군 투라한 비이는 모라의 1차 방어 요새인 헥사밀리온 성벽을 파괴하기 위해 군대를 남쪽으로 보내 자신들이 술탄의 신하임을 폭군들에게 일깨워주려고 노력했다.[6]

1432년 3월, 콘스탄티누스는 미스트라스와 더 친해지고 싶어했을지도 모르는 새로운 영토 협정을 맺었는데, 아마도 테오도르와 요한 8세의 승인을 받은 것으로 추정된다.토마스는 자신의 요새 칼라브랴를 자신의 새 수도로 만든 콘스탄티누스에게 양도하기로 동의했는데, 콘스탄티누스는 토마스가 그의 새 수도를 만든 엘리스와 교환한다.[6]1432년에는 세 폭군 간의 관계가 좋아 보였지만, 곧 악화되었다.요한 8세는 그의 뒤를 이을 아들이 없었고, 따라서 그의 후계자는 네 명의 생존 형제 중 한 명일 것이라고 추측되었다(안드로니코스는 얼마 전에 죽었다).요한 8세가 선호하는 후계자는 콘스탄티누스였고, 이러한 선택은 형과 좋은 관계를 발전시켜 온 토마스에 의해 받아들여졌지만, 여전히 나이 많은 테오도어에게 분개했다.1435년 콘스탄티누스가 수도로 소환되었을 때, 테오도르는 이것이 콘스탄티누스를 공동제국이자 지정 후계자로 임명하기 위한 것이라고 믿었는데, 실제로는 그렇지 않았고, 그 역시 이의를 제기하기 위해 콘스탄티노폴리스로 건너갔다.콘스탄티누스와 테오도르의 싸움은 1436년 말, 미래의 총대주교 그레고리 맘마스가 그들을 화해시키고 내전을 막기 위해 파견되었을 때까지 해결되지 않았다.요한 8세가 1437년부터 1440년까지 피렌체 평의회에서 자리를 비운 사이 콘스탄티누스가 콘스탄티노플에서 섭정 역할을 하기 위해 소환되었을 때, 테오도르와 토마스는 모레아에 머물렀다.[7]1443년 11월 콘스탄티누스는 동생 데메트리오스의 반란에 대처하는 것을 도운 후 받은 셀리브리아에 대한 지배권을 테오도르에게 넘겨주었고, 테오도르는 결국 모레아의 데스포트라는 지위를 포기하여 콘스탄티누스와 토마스를 유일한 모레아의 데스포트로 만들었다.이로 인해 테오도르는 콘스탄티노플에 더욱 가까이 다가갔지만, 콘스탄티누스를 모라의 수도의 통치자이자 소제국에서 가장 강력한 인물 중 한 사람으로 만들었다.[8]테오도르와 데메트리오스를 따돌리고, 콘스탄티누스와 토마스는 지금쯤 비잔틴 세계의 문화 중심지인 모레아를 강화하여 안전하고 거의 자급자족적인 공국으로 만들기를 바랐다.[9]철학자 게미스토스 플레토는 콘스탄티노플이 신 로마인 동안 미스트라스와 모레아가 그 자체로 중앙집권적이고 강력한 헬레닉 왕국 '뉴 스파르타'가 될 수 있다고 주장했다.[10]

터키의 공격과 콘스탄티누스 11세의 즉위

형제들의 전제군 강화 프로젝트 중 취한 조치 중에는 1431년 터키군에 의해 파괴된 헥사밀리온 성벽을 재건하는 것도 있었다.이들은 함께 1444년 3월 완공된 성벽을 완전히 복원했다.[11]콘스탄티누스가 북쪽으로 통제를 확대하려다 술탄의 성벽 해체 요구를 거절한 후 1446년 다시 터키인에 의해 성벽이 파괴되었다.[12]콘스탄티누스와 토마스는 성벽을 지키기로 결심하고, 아마 2만 명에 달하는 그들의 가용 병력을 모두 동원하여 성벽을 방어하였다.[13]그럼에도 불구하고 1446년 성벽에서의 전투는 콘스탄티누스와 토마스가 간신히 목숨을 건 탈출하는 등 터키의 압도적인 승리였다.투라한 비이는 남쪽으로 보내져 미스트라스를 점령하고 콘스탄티누스의 땅을 황폐화시켰고 술탄 무라드 2세는 펠로폰네세 북쪽에서 병력을 이끌고 있었다.[12]비록 투라한이 미스트라스를 함락시키는 데는 실패했지만, 당시 무라드는 단지 공포심을 심어주기 위해 모라드를 정복하고 싶어하지 않았고, 터키인들은 곧 황폐화되고 과소평가된 채 한반도를 떠났기 때문에 이것은 별로 중요한 일이 아니었다.[14]콘스탄티누스와 토마스는 휴전을 요구할 처지가 아니었고, 무라드를 영주로 받아들이고 그에게 조공을 바칠 수밖에 없었으며, 다시는 헥사밀리온 성벽을 회복하지 않겠다고 약속했다.[15]

그들의 전 동거녀인 테오도르는 1448년 6월 사망했고, 같은 해 10월 31일 황제 요한 8세가 세상을 떠났다.왕위 계승자는 콘스탄티누스, 데메트리오스, 토마스였다.존은 콘스탄티누스를 좋아한다는 것을 모두가 알고 있었고 궁극적으로 어머니 헬레나 드라고시(그들도 콘스탄티누스를 선호함)[16]의 의지가 우세했다는 것을 알고 있었지만, 정식으로 지명되고 후계자가 된 것은 아니었다.왕위를 주장할 생각이 전혀 없었던 토마스와 가장 확실한 드메트리오스 둘 다 콘스탄티노플로 서둘러 가서 콘스탄티누스보다 먼저 수도에 도달했다.데메트리오스는 반동맹 정서로 많은 이들의 총애를 받았지만 헬레나는 장남 콘스탄티누스가 도착할 때까지 섭정권을 유보해 왕위를 빼앗으려는 데메트리오스의 시도를 저지했다.토마스는 콘스탄티누스의 임명을 받아들였고 데메트리오스는 곧 콘스탄티누스를 자신의 새 황제로 선포하는 데 동참했다.그 후 비잔틴 역사학자 및 팔라이올로고스의 충신인 조지 슈프란테스가 술탄 무라드 2세에게 알렸으며, 술탄 무라드 2세 역시 콘스탄티누스 황제인 지금의 콘스탄티누스 11세의 등극을 받아들였다.[17]수도와 그 근방에서 데메트리오스를 제거하기 위해 콘스탄티누스는 모라의 데메트리오스 데스포트를 만들어 토마스와 함께 전제군을 다스리게 했다.데메트리오스는 마이스트라스를 부여받았으며 주로 토머스가 코린티아와 북서부를 지배하면서 파트라스나 레온타리를 그의 수도로 다양하게 사용하였다.[18]

1451년 술탄 무라드 2세는 그 무렵에 늙고 지쳐서 콘스탄티노플 정복의 모든 의도를 놓치고 세상을 떠났으며,[19] 무엇보다 도시를 차지하기로 결심한 젊고 씩씩한 아들 메흐메드 2세에 의해 술탄으로 계승되었다.[20]1452년 콘스탄티노폴리스 오스만 포위 준비 단계 중 콘스탄티누스 11세는 모라에게 긴급 메시지를 보내 형제 중 한 명이 모라로 하여금 도시를 방어할 수 있도록 도와달라고 요청했다.모레아에서 오는 원조를 막기 위해 메흐메드 2세는 투라한 비이를 보내 한반도를 다시 한번 황폐화시켰다.[21]터키군의 공격은 데메트리오스의 처남 마타이오스 아산이 지휘하는 군대에 의해 격퇴되었지만, 이 승리는 콘스탄티노플에 어떠한 원조도 하기에는 너무 늦었다.[22]

모레아에서 계속된 지배

오스만 통치하의 초기 종신 재직권

콘스탄티노플은 결국 1453년 5월 29일에 함락되고 콘스탄티누스 11세는 그 방어로 죽어 비잔틴 제국이 멸망했다.콘스탄티노플의 몰락과 콘스탄티누스 11세가 이를 변호하며 목숨을 끊은 여파로, 새로운 오스만 정권에 가장 절박한 위협 중 하나는 콘스탄티누스 11세의 생존한 친척 중 한 명이 제국을 되찾기 위해 다음과 같은 것을 찾고 돌아올 가능성이었다.메흐메드 2세에게 운 좋게도, 모레아에 있는 두 폭군은 성가신 존재 이상의 의미를 지니지 않았으며, 그들의 소유권과 땅을 지키도록 허락되었다.[23]콘스탄티노플이 함락된 지 몇 달 후 토마스와 데메트리오스의 사신이 아드리아노플에 있는 술탄을 방문했을 때, 술탄은 영토의 항복을 요구하지 않았고, 다만 폭군들은 매년 1만 두카트의 공물을 바치도록 했을 뿐이다.모라가 계속 존재할 수 있도록 허용되었기 때문에, 많은 비잔틴 난민들이 전제군주에게로 도망쳤기 때문에 비잔틴 정부는 다소 망명정부에 가까웠다.[24]이러한 영향력 있는 난민과 궁정들 중 일부는 형인 데메트리오스를 로마의 황제로서, 콘스탄티누스 11세의 합법적인 후계자로 선포하는 생각까지 제기했다.[25]토마스와 데메트리오스 둘 다 그들의 작은 전제군주를 제국 회복을 위한 운동의 집결지로 만드는 것을 고려했을지도 모르는데,[23] 폭군의 지배하에 상당한 비옥하고 부유한 영토를 가지고 있기 때문에, 잠시나마 제국이 모레아에서 살 수 있는 가능성이 있어 보였다.[25]그러나 토마스와 데메트리오스는 결코 협력할 수 없었고 대부분의 자원을 터키에 대항한 투쟁을 준비하기보다는 서로 싸우는 데 썼다.[23]토마스는 생의 대부분을 모라에서 보냈고, 데메트리오스는 다른 곳에서 대부분의 시간을 보냈기 때문에, 두 형제는 서로를 거의 알지 못했다.[20]

콘스탄티노플이 함락된 직후, 모로아에 있는 폭군들에 대한 반란이 일어났는데, 이 지역으로 이주한 많은 알바니아 이민자들이 지역 그리스 지주들의 행동에 불만을 품고 일어난 것이다.[21]알바니아인들은 콘스탄티누스와 테오도르와 같은 초기 폭군을 존경했지만 현재의 두 폭군을 경멸했고 콘스탄티노플의 중앙 권위가 없는 상태에서 스스로 폭군을 통제할 수 있는 기회를 보았다.In Thomas's part of the despotate, the rebels chose to proclaim John Asen Zaccaria, bastard son of the last Prince of Achaea, as their leader and in Demetrios's part of the despotate, the leader of the revolt was Manuel Kantakouzenos, grandson of Demetrios I Kantakouzenos (who had served as despot until 1384) and great-great-grandson of Emperor John 6세 r.칸타쿠제노스 (1347–[22]1354)그들 스스로 알바니아인들을 물리칠 가망이 전혀 없는 상태에서, 폭군들은 그들을 도울 수 있을 만큼 충분히 강력하고 유일한 권력인 오스만에게 호소했다.[25]메흐메드 2세는 폭군이 알바니아인들의 손에 넘어가는 것을 바라지 않았고, 1453년 12월 반란을 진압하기 위해 군대를 보냈다.반란은 1454년 10월에야 투라한 비이가 도착하여 폭군들이 이 지역에서 자신들의 권위를 확고히 확립하는 것을 도왔다.메흐메드는 원조의 대가로 토마스와 데메트리오스에게 더 무거운 조공을 요구했는데,[21] 이는 이전 1만 마리보다 연간 1만2000두카트에 달한다.[25]

서구 원조의 가능성

두 형제는 모두 술탄에게 요구한 금액을 올릴 수 없었고 그들은 정책에 있어서 의견이 갈렸다.아마도 둘 중 더 현실적인 데메트리오스가 서방의 기독교 원조에 대한 희망을 다소 포기하고 터키인들을 달래는 것이 최선일지도 모른다고 생각한 반면, 토마스는 교황청이 아직까지는 비잔틴 제국을 회복시키기 위한 십자군 원정을 요구할지도 모른다는 희망을 잃지 않았다.[21]토마스의 희망은 우스꽝스럽지 않았다; 콘스탄티노플의 몰락은 동양의 몇 안 되는 비잔틴 영토에서 있었던 것만큼 서유럽에서도 공포로 받아들여져 왔다.1453년 9월 교황 니콜라스 5세는 십자군 소 에트시 에클레시아 크리스티를 발표하였는데, 이 선언은 서쪽 전역의 기독교인들에게 십자가를 지고 콘스탄티노플을 되찾기 위한 십자군 원정에 나설 것을 요구했다.반응은 열광적이었다; 1454년 2월 부르고뉴의 굿 필립, 1455년 11월 아라곤과 나폴리의 관용 알폰소 등 유럽의 가장 강력하고 영향력 있는 통치자들이 십자가를 차지하기 위해 나섰다.알폰소는 개인적으로 5만 명의 군인과 400척의 선박을 이끌고 오스만 함정에 대항할 것을 약속했다.프랑크푸르트에서는 신성로마 황제 프레데릭 3세가 독일 왕자들의 평의회를 소집하여 1456년 오스만족이 베오그라드에서 참패한 헝가리에 4만 명을 파견할 것을 제안했다.헝가리 아라곤, 부르고뉴, 신성로마제국의 연합군이 베오그라드에서의 승리를 착취하기 위해 풀렸다면 발칸반도의 오스만 통제는 심각하게 위협받았을 것이다.[26]

최근 알바니아 봉기에서 오스만족이 두 폭군의 위치를 확보했음에도 불구하고, 비잔틴 영토를 회복하기 위한 서구의 원조 가능성은 너무 유혹적이어서 저항할 수 없는 것으로 드러났다.1456년 토머스는 모라에 대한 원조 가능성을 논의하기 위해 존 아르고풀로스(John Argyropoulos)를 서구에 사절로 보냈다.아르고폴로지는 피렌체 평의회의 열렬한 지지자였기 때문에 신중히 생각한 선택이었는데, 이는 로마에서 교황 니콜라스 5세의 후계자인 교황 칼릭투스 3세에게 호평을 받았다는 것을 의미했다.로마에서 아르교풀로스도 밀라노, 영국, 프랑스로 옮겨갔고, 추가 사절단은 아라곤(알폰소의 십자군 계획에 관여했기 때문에)과 베니스(토머스가 모라에 대한 오스만 공격의 경우 베네치아 영토에서 피난처를 확보할 수 있기를 바라고 있었기 때문에)로 보내졌다.십자군원정이 너무나 임박해 보여서 결정적으로 반서방적인 데메트리오스조차도 그의 반라틴적 입장을 누그러뜨리고 자신의 사절을 보냈다.[27]아르교풀로스는 아마도 데메트리오스의 사절인 프랑쿨리오스 세르보풀로스와 거의 동시에 로마에 도착했고, 두 사절은 서로 독립적으로 같은 법원을 방문하며 유럽을 여행했다.토마스와 데메트리오스는 외국 외교에도 협력할 능력이 없음을 증명했다.[28]

모로트 내전과 모레아 함락

결국 어떤 십자군도 오스만과 싸우기 위해 나서는 일은 없었다.도움이 도착할 것이라는 확신과 돈을 지불할 수 없는 상황 때문에 두 폭군은 3년 동안 매년 오스만에게 헌사를 하지 않았다.[28]모레아에서 돈이 나오지 않고, 서구의 원조가 다가오는 위협으로 메흐메드는 결국 팔라이올로고이에 대한 인내심을 잃었다.오스만군은 1458년 5월 아드리아노플에서 진군하여 데메트리오스가 다스리는 영역 내에 있는 코린트에서 유일한 진짜 저항이 마주하고 있는 모레아로 들어갔다.[21]그 도시를 폭격하고 포위하기 위해 자신의 포병을 남겨둔 메흐메드는 토머스의 관할 하에 폭군의 북쪽 지역을 황폐화시키고 정복하기 위해 대부분의 병력을 남겨두었다.코린트는 북쪽의 여러 도시가 이미 항복한 뒤 마침내 8월에 포기했고, 메흐메드는 모레아에게 무거운 응징을 가했다.두 형제 아래의 영토는 대폭 축소되었고, 코린트, 파트라스, 그리고 반도의 북서쪽 상당 부분이 오스만 제국에 병합되어 터키 총독들에게 제공되었는데, 팔라이올로고이족은 안뉴를 지불하는 조건으로 전제국의 명목상의 수도 미스트라스 등 남쪽을 지키는 것만이 허용되었다.술탄에게 [29]경의를 표하다

거의 메흐메드가 모레아를 떠나자마자 두 형제는 다시 서로 다투기 시작했다.[29]메흐메드의 승리는 토마스와 데메트리오스의 반목만 늘렸을 뿐이었다.데메트리오스는 메흐메드가 자신의 딸 헬레나와 결혼하겠다고 전제군주에게 약속한 후 더욱 친오토만적인 존재가 되는 쪽으로 방향을 선회한 반면, 메흐메드에 합병된 모레아 지역은 그의 수도인 파트라스를 포함해 토마스가 지배하는 거의 모든 지역이 되었기 때문에 토마스는 점점 더 서구적인 원조를 희망하고 있었다.1459년 1월, 토마스는 데메트리오스와 오스만에게 반란을 일으켜 다수의 알바니아 영주들과 합류했다.그들은 칼라브랴의 요새와 중앙 모레아 땅의 상당 부분을 점령하고 데메트리오스가 보유한 요새인 칼라마타와 만티니아를 포위했다.[30]데메트리오스는 레온타리를 점령하는 것으로 대응하고 북부 모레아에 있는 터키 총독들에게 원조를 요청했다.메흐메드가 라케다에몬 주교에게 두 사람이 평화를 지키겠다고 맹세하도록 [31]명령하는 등 두 형제 사이에 평화를 중개하려는 시도가 많았지만,[32] 어떤 휴전도 잠시 동안만 지속되었다.모레아에 있는 비잔틴 귀족들 중 다수는 내전이 격화되자 공포에 질려 구경만 할 수 있었다.[31]조지 스프란티즈는 다음과 같은 말로 갈등을 요약했다.

두 형제는 전심전력으로 서로 싸웠다드메트리오스 경은 술탄의 우정과 도움, 그리고 그의 신하와 성이 잘못되었다는 주장에 기대를 걸었고, 토마스 경은 상대가 위증을 저질렀다는 사실과 그가 불신자들과 전쟁을 벌이고 있다는 사실에 의지했다.[31]

데메트리오스는 더 많은 병력과 자원을 가지고 있었지만, 토마스와 알바니아인들은 서방에 원조를 호소할 수 있었다.오스만과의 교전이 성공적으로 끝난 후 토마스는 붙잡힌 터키군 병사 16명을 무장 경호원 몇 명과 함께 로마로 보내 자신이 이슬람교도들과 성전을 벌이고 있음을 교황에게 확신시켰다.이 계획은 효과가 있었고 교황은 토머스를 돕기 위해 밀라노 콘도티에리 지아노네 다 크레모나 산하에 300명의 이탈리아 군인들을 보냈다.이러한 증원군으로 토마스는 우위를 점하게 되었고, 데메트리오스가 패배할 것처럼 보였는데, 모넴바시아 마을로 후퇴하여 마트타이오스 아산을 아드리아노플에 보내 메흐메드에게 원조를 청했다.[31]토머스의 서방에 대한 탄원은 오스만에게 실질적인 위협을 나타냈는데, 수년 전 제국을 탈출한 비잔틴 난민 베사리온 추기경의 이 계획의 지지를 통해 더욱 크게 만들어진 위협이었다.교황 비오 2세는 1459년 만투아에서 평의회를 소집하고 베사리온 등을 보내 유럽 전역의 오스만족을 상대로 한 십자군 전쟁을 설교하도록 했다.[29]

그리스에 질서를 가져오기로 결심한 메흐메드는 전제군주를 파괴하고 그 완전한 병합을 자신의 제국에 직접 하는 것이 유일한 해결책이라고 판단했다.술탄은 1460년 4월에 다시 한 번 군대를 소집하여 직접 지휘하여 코린트로, 그 다음에 미스트라스로 갔다.[32]데메트리오스는 표면적으로는 술탄의 편에 섰지만, 메흐메드는 먼저 데메트리오스의 영토를 침범했다.[33]데메트리오스는 응징을 두려워하고 이미 모넴바시아에서 가족을 안전한 곳으로 보냈으므로, 싸우지 않고 오스만에게 항복했다.따라서 미스트라스는 콘스탄티노플이 함락된 지 정확히 7년 만인 1460년 5월 29일 오스만 수중에 떨어졌다.이슬람 율법에 따라 술탄의 군대에 감히 저항한 모라에서 몇 군데 안 되는 곳은 남자들을 학살하고 여자들과 아이들을 빼앗기는 황폐화였다.많은 수의 그리스 난민들이 메토니, 코로니 등 베네치아가 장악하고 있는 영토로 탈출하면서 모라는 서서히 진압되면서 1461년 7월 살메니콘에서 토마스와 데메트리오스의 친척인 콘스탄틴 그라이츠스 팔라이올로고스가 이끄는 최후의 저항세력은 살메니콘에서 전개되었다.[32]

망명 생활

토마스는 메흐메드의 침공을 처음 들었을 때, 처음에는 어떻게 침공이 펼쳐지는지 지켜보기 위해 만티니아로 피신했었다.일단 오스만족이 레온타리를 향해 진군하고 있다는 것이 분명해지고 곧 만티네아 외곽에 도착할 테고,[33] 그의 수행원(조지 스프란테스와 같은 다른 그리스 귀족들도 포함), 그의 아내 캐서린과 그의 자녀 안드레아스, 마누엘, 조이는 메도니로 도망쳤다.[34]토마스와 그의 동료들은 베네치아가 제공한 배를 타고 코르푸 섬으로 도망쳐 1460년 7월 22일 그곳에 도착했다.[33]캐서린과 아이들은 코르푸에 머물렀지만 섬은 토마스의 일시적인 피난처일 뿐, 지방정부는 그가 오스만족을 적대시할 것을 우려해 너무 오래 머물도록 허락하지 않았다.[34]토마스는 다음에 어디로 여행해야 할지 확신이 서지 않아 라구사로 여행을 시도했지만, 도시의 상원은 그의 도착을 단호히 거절했다.비슷한 시기에 메흐메드 2세는 토마스에게 전령을 보내 "우정의 숨결"을 맺어 달라고 간청하면서 그리스로 돌아온 대가로 땅을 약속하였다.어떻게 해야 할지 확신이 서지 않은 토마스는 메흐메드와 교황청 모두에게 사절을 보냈다.메흐메드에게 보낸 사절은 베리아에서 술탄을 발견했고 술탄의 말에도 불구하고 즉시 체포되어 수행원들과 함께 쇠사슬에 묶였다.[33]

며칠 후 사절은 풀려나 코르푸에 있는 토마스에게 전갈과 함께 돌아왔다. 토마스는 직접 메흐메드로 오거나, 아니면 자식 몇 명을 보내기로 되어 있었다.이것에 비추어 볼 때, 토마스는 선택의 여지가 없다고 결정했다; 서구는 그의 유일한 선택이었다.1460년 11월 16일 아내와 아이들을 코르푸에 남겨두고 안코나에 상륙하여 이탈리아로 출항했다.1461년 3월 토마스는 로마에 도착하여 교황 비오 2세를 설득하여 십자군을 부르기를 희망하였다.[35][34]최후의 비잔틴 황제의 동생으로서, 토머스는 오스만 정복 과정에서 발칸 반도를 탈출한 많은 기독교인들 중 가장 높은 지명도를 가진 통치자였다.[36]

로마에 도착한 토마스는 그에게 황금 장미를 선물한 비오 2세를 만나 사시아의 오스페데일 디 산토 스피르토에서 숙박하고 매월 300두카트의 연금(연간 총 3600원)을 받았다.토머스는 교황 연금 외에도 추기경들로부터 매달 200두카트와 베네치아 공화국으로부터 500두카트를 추가로 받았는데, 이 또한 베네치아가 이미 보잘것없는 오스만과의 관계에 영향을 주지 않기 위해 코르푸로 돌아가지 말라고 간청했다.토마스의 많은 추종자들은 그에게 제공된 돈이 폭군들을 지원하기에 충분치 않으며, 확실히 그들 자신들도 충분히 지원할 수 있는 곳은 없다고 생각했다.[37]비록 토마스가 황실의 칭호를 주장한 적은 없지만, 교황은 토마스를 모라의 정당한 데스포트이자 비잔틴 제국의 진정한 후계자로 인정했다.[38]

로마에 머무는 동안 토마스는 "키가 크고 잘생긴 외모" 때문에 오늘날까지 세인트 폴 앞에 서 있는 세인트 폴 동상의 모델로 활동했다. 베드로 대성당.1462년 4월 12일, 토마스는 수세기 동안 비잔틴의 손에 들려 있던 귀중한 유물인 사도 성 앤드류 성인의 두개골을 비오 2세에게 주었다.피우스는 폰테 밀비오에서 베사리온 추기경으로부터 두개골을 받았다.앤드류가 친족에게 돌아온 것으로 환영받았던 이 의식은 비오 2세의 무덤에 로마인(성 베드로의 상징적 후손)이 묘사되어 있다.[37]

1460년대에는 오스만족을 상대로 한 십자군 전쟁이 다시 한번 진행되었다.비오 2세는 콘스탄티노폴리스 회복을 그의 교황의 주요 목표 중 하나로 삼았으며 만투아에서 그의 1459년 의회는 서유럽의 여러 강대국들로부터 총 8만 명에 달하는 군대의 약속을 확보했다.이 계획에 대한 해군의 지원은 1463년 베니스가 터키가 그리스 영토로 침입한 결과 오스만에게 공식적으로 전쟁을 선포했을 때 확보되었다.1463년 10월, 메흐메드가 기독교로 개종하자는 자신의 제안을 거절한 후 비오 2세는 공식적으로 오스만 제국에 선전포고를 했다.[39]서양에 있는 발칸 망명자들 중 많은 이들이 무명생활을 하는 것을 기뻐했지만,[36] 토마스는 결국 비잔틴 영토에 대한 통제권을 회복하기를 희망했다.그만큼 그는 십자군원정 계획을 확고히 지지했다.[39][38]

1462년 초 토마스는 로마로 떠나 이탈리아를 순회하며 교황의 면죄부를 담은 편지를 들고 십자군 원정에 대한 지지를 호소했다.[40][38]토마스는 비오 2세의 편지를 가지고 왔는데 비오 2세는 그를 "팔라이올로고이 가문의 저명하고 고대의 가문에게서 태어난 왕자... 지금은 나체로 이민자가 되어 혈통을 제외한 모든 것을 강탈했다"[38]고 묘사했다.그의 아버지 마누엘 2세나 그의 동생 존 8세처럼 토마스는 어떤 왕실의 카리스마와 좋은 외모를 지니고 있어 그의 호소가 묵살되지 않도록 했다.로마 주재 만투안 대사는 그를 "그에 대해 곱고 진지한 표정을 짓고 있는 잘생긴 남자와 고상하고 꽤 거룩한 태도를 가진 사람"이라고 묘사했고, 베니스에서 그를 만난 밀라노 대사들은 토마스가 "지구상의 어떤 남자처럼 위엄이 있었다"고 썼다.토마스가 방문한 많은 법정들 중에서 그의 항소에 대한 심각한 반대는 베니스에 의해서만 이루어졌는데, 그 지역 상원은 토마스와는 무관하다는 것을 분명히 했다.그들은 토마스를 도시를 떠나게 했을 뿐만 아니라, 로마에 대사들을 파견하여 그의 존재가 "끔찍하고 비합리적 스캔들을 양산할 것"이기 때문에 원정대에 동행하지 말아 달라고 요청했다.베니스가 토마스에 대해 분노한 이유는 폭군 시절 베네치아 영토에 대한 그의 진보 때문이거나, 동생 데메트리오스와의 다툼이 모란 폭군을 사실상 파멸시켰기 때문일 것이다.토마스의 희망에도 불구하고 그리스를 위한 원정대는 없었다.1464년 군대가 출항할 준비가 되었을 때, 비오 2세는 십자군에 참가하기 위해 안코나로 갔으나, 8월 15일 그곳에서 죽었다.비오 2세의 지도력이 없으면 십자군은 거의 즉시 해체되어 모든 배들이 하나둘씩 귀향하였다.[40]

1462년 8월 아내가 죽자 토마스는 (아직 코르푸에 남아 있던) 자녀들을 로마로 불러들였으나, 그들은 토마스가 1465년 5월 12일에 죽은 뒤에야 도시에 도착했다.[41][42]토마스는 1464년 비오 2세가 죽은 후 로마 엘리트들에 의해 대체로 우회되고 잊혀졌지만,[38] 성당에 명예롭게 묻혔다.오스만 통치 초기 콘스탄티노폴리스에 있는 팔라이올로겐 황제들의 무덤이 파괴되고 제거되어도 살아남을 수 있었던 베드로 대성당.[37][42][43]바실리카 대성당 내에 그의 무덤을 찾기 위한 현대의 노력은 지금까지 성과가 없는 것으로 증명되었다.[37]

어린이와 후손

토머스가 캐서린 자카리아와 함께 4명의 아이를 가졌다는 것은 일반적으로 받아들여지는데,[34] 이는 조지 스파크란츠가 이 번호를 준 덕분이다.[44]이 네 명의 아이들은 다음과 같다.[45][46]

- 헬레나 팔라이올로기나(1431년 – 1473년 11월 7일)는 부부의 두 딸 중 연장자인 세르비아의 데스포트 주 오우라đ 브란코비치(Despot)의 아들 라자르 브란코비치(Lazar Brankovich)와 결혼했다.모레아가 함락될 무렵 헬레나는 남편과 함께 스메데레보(결국 1456년 세르비아의 데스포가 되었다)로 이사한 지 오래였다.라자르는 1458년에 사망했고 헬레나는 이 부부의 세 딸을 돌보기 위해 남겨졌다.1459년 메흐메드 2세가 세르비아를 침공하여 전제군주를 종식시켰으나 헬레나는 출국을 허락받았다.라구사에서 얼마간의 시간을 보낸 후, 그녀는 코르푸로 이주하여 어머니와 형제들과 함께 그곳에서 살았다.그 후 헬레나는 수녀가 되어 레프카다 섬에서 살았고, 그곳에서 1473년 11월에 죽었다.헬레나는 세 딸 젤리나, 밀리카, 제리나 브란코비치를 통해 많은 후손을 낳았지만, 그 중 팔라이올로고스라는 이름을 이어받은 사람은 없었다.[41]

- 조에 팔라이올로기나 (1449년 – 1503년 4월 7일)c.는 토마스와 캐서린의 작은 딸로, 1472년 교황 식스토 4세에 의해 모스크바 대공 이반 3세와 결혼하여 러시아인을 로마 가톨릭으로 개종시키려 하였다.러시아인들은 동방 정교 전통에 따라 결혼식이 거행되는 등 개종하지 않았다.조이는 러시아에서 "소피아"로 불렸고 이반 3세와 결혼하여 비잔틴 제국의 이념적, 정신적 계승자인 '제3의 로마'라는 모스크바의 주장을 강화하는 데 기여했다.조에와 이반 3세는 여러 명의 자녀를 두었는데, 그 자녀들은 차례로 수많은 후손을 낳았고 팔라이올로고스라는 이름을 가진 사람은 없었지만, 그들 중 많은 아이들이 비잔티움의 이중머리 독수리 우상을 사용했다.러시아 최초의 차르인 유명한 이반 더 서러움은 소피아의 손자였다.[41]

- 안드레아스 팔라이올로고스(Andreas Palaiologos, 1453년 1월 17일 ~ 1502년 6월)는 부부의 두 아들 중 연장자였고 전체적으로는 셋째 아이였던 안드레아스는 점차 쇠퇴하는 교황 연금으로 살아남으며 대부분의 삶을 로마에서 살았다.토마스가 죽은 후, 안드레아스는 교황청 등으로부터 모로아의 전제국의 정당한 후계자로 인정받았고, 훗날 임페라토르 콘스탄티노폴리타누스("콘스탄티노폴리스 제국")라는 칭호도 계속 주장하면서 몰락한 비잔틴 제국이 회복되기를 바랐다.그는 1481년 제국을 회복하기 위한 원정대를 조직하려 했으나 그의 계획은 실패했고 후에 그를 투르크군에 대항하는 챔피언으로 삼기를 바라면서 프랑스의 찰스 8세에게 황실의 권리를 양도했다.안드레아스는 로마에서 가난하게 죽었는데, 아이가 있었는지는 불확실하다.그의 유언장에는 자신의 직함을 스페인의 가톨릭 군주들에게 부여하도록 명시되어 있었다(그들은 결코 사용하지 않았지만).[47][48]

- 마누엘 팔라이올로고스 (1455년 1월 2일 – 1512년 이전)는 네 자녀 중 막내로, 마누엘은 로마에 살면서 그의 형과 거의 같은 교황의 돈을 먹고 살았다.연금 상태가 악화되고 (제2인자로) 마누엘이 팔릴 직함이 없어지자 대신 군대에서 고용할 사람을 찾아 유럽을 여행했다.만족스러운 제안을 찾지 못한 마누엘은 1476년 콘스탄티노폴리스로 여행을 가서 그를 은혜롭게 맞아준 술탄 메흐메드 2세의 자비에 몸을 던져 다른 관련자들을 놀라게 했다.그는 무명의 여자와 결혼하여 평생 콘스탄티노플에 머물렀다.마누엘에게는 두 아들이 있었는데, 그 중 한 명은 젊은 나이에 사망했고, 다른 한 명은 이슬람으로 개종했으며, 그의 궁극적인 운명은 불확실했다.[41][46]

슈프란테스는 토마스의 가족과 잘 알지 못했을지도 모른다.그는 토마스의 아내의 사망 당시 나이를 70세로 주는데, 그럴 것 같지 않은 65세에 마누엘을 낳았을 것이라는 얘기다.토마스에게는 적어도 한 명의 아이가 있었던 것으로 알려져 있는데, 그 아이는 Sphrantzes에 의해 언급되지 않았다.; 유아기에 죽은 딸이며, 장례식에서 기록된 것이다.[44]Sphrantzes의 작품 이외의 후기 출처는 토마스에게 귀속된 아이들의 수에 있어서 상당히 다르다.샤를 뒤 프레즈네(1680년)와 같은 사람은 스파크란츠가 언급한 똑같은 네 명의 아이를 낳는 반면, 안토니오 알비지(1627년)와 같은 사람은 두 자녀(안드레아스와 마누엘)만 낳는다.레오 알라티우스(1648)는 세 아들(요네, 안드레아스, 마누엘)을 낳는다.토마스가 죽은 지 비교적 짧은 시간에도 그가 낳은 아이들의 수가 불분명했다는 뜻이다.[49]

계보학자 피터 말랏은 1985년 이러한 불확실성과 더불어 토마스의 맏이로 알려진 헬레나가 둘째로 알려진 조에보다 거의 20년 전에 태어났다는 사실은 토마스가 일반적으로 인정되는 4명보다 더 많은 아이를 낳았을 가능성이 있다는 것을 의미한다고 결론지었다.[50]17세기 이후 이탈리아의 족보들은 토마스에게 두 아들을 더 준다; 로게리오라는 이름의 서자와 네 번째 합법적인 아들, 또한 토마스라는 이름을 가진 아들이다.로게리오와 어린 토마스의 존재는 현대 장학금에서 환상으로 압도적으로 치부된다.[51]'토마스 팔라이올로고스, 모라의 데스포트'가 1444년 클레르몬트 여왕 이사벨라의 누나와 결혼했다고 기록되어 있기 때문에(당시 토마스가 결혼하여 모레아에서 통치하는 것으로는 할 수 없었던 일) 15세기에 제2의 토마스 팔라이올로고스가 존재했다는 증거는 거의 없다.[50]로게리오의 존재는 소수의 증명되지 않은 문서와 그의 후손이라고 추정되는 구전인 "팔렐로고 마스트로지오바니"에 바탕을 두고 있다.개별 문서 자체는 미심쩍은 내용이 거의 없지만 전체적으로 검토할 때 모순되며 토마스가 로게리오라는 이름으로 아들을 낳았다는 것을 반드시 입증하는 것은 아니다.[52]슈프란테스는 1453년 1월 17일 안드레아스 팔라이올로고스의 탄생에 대해 그 소년이 팔라이올로고아 혈통의 "연속자이자 후계자"라고 썼는데, 만약 안드레아스가 토마스의 맏아들이 아니었다면 (그들이 존재했더라면 로게리오와 토마스 2세 모두 안드레아스보다 나이가 많았을 것이라고는 거의 말이 되지 않는다.[53]

16세기 말 이탈리아 페사로에 사는 팔롤로고스라는 성을 가진 한 가족이 토마스로부터 3남 존이라고 불리는 것으로 추정되는 세 번째 아들을 통해 후손이라고 주장했다.이 집안은 이후 콘월에서 주로 살았으며, 군인으로 일하며 암살자를 고용한 테오도르 팔롤로우스와 17세기 후반 바베이도스에서 은퇴한 페르디난드 팔롤로고스 같은 인물들을 포함하고 있었다.[54]현대 기록에서 그 이름을 가진 아들에 대한 언급이 없기 때문에 존이라고 불리는 토마스의 아들의 존재는 확실히 증명될 수 없다.존이 진짜 역사적 인물이었을 가능성이 있고, 토마스의 사생아였을 수도 있고, 아니면 그의 손자가 그의 알려진 아들 안드레아스나 마누엘을 통해서였을 수도 있다.[55]존의 존재는 1648년 알라티우스가 이 이름으로 아들을 언급한 것과 페사로에서 레온 팔라이올로고스(Leone과 John이라는 이름은 라틴어 형태에서 비슷하며 레오니스와 이오안네스라는 이름)를 논하는 현대 문서로 확증될 수 있다.[56][57]

참고 항목

참조

인용구

- ^ 니콜 1992 페이지 3

- ^ a b 니콜 1992 페이지 4.

- ^ a b c 니콜 1992 페이지 9.

- ^ 니콜 1992 페이지 11.

- ^ 니콜 1992 페이지 12.

- ^ a b 니콜 1992 페이지 13.

- ^ 니콜 1992 페이지 14.

- ^ 니콜 1992년 페이지 19.

- ^ 니콜 1992 페이지 21.

- ^ 니콜 1992 페이지 22.

- ^ 니콜 1992 페이지 24.

- ^ a b 니콜 1992년 페이지 31.

- ^ Runciman 2009, 페이지 76.

- ^ 니콜 1992 페이지 32.

- ^ 니콜 1992 페이지 33.

- ^ 니콜 1992 페이지 35.

- ^ 니콜 1992 페이지 36.

- ^ 길릴랜드 라이트 2013, 페이지 63.

- ^ 니콜 1992 페이지 44.

- ^ a b Runciman 2009, 페이지 78.

- ^ a b c d e 니콜 1992 페이지 111.

- ^ a b Runciman 2009, 페이지 79.

- ^ a b c 니콜 1992 페이지 110.

- ^ 해리스 2010, 페이지 229.

- ^ a b c d 해리스 2010 페이지 230.

- ^ 해리스 2010 페이지 233–234.

- ^ 해리스 2010 페이지 234.

- ^ a b 해리스 2010, 235페이지

- ^ a b c 니콜 1992 페이지 112.

- ^ 해리스 2010 페이지 238.

- ^ a b c d 해리스 2010 페이지 239.

- ^ a b c 니콜 1992 페이지 113.

- ^ a b c d 해리스 2010 페이지 240.

- ^ a b c d 니콜 1992 페이지 114.

- ^ 해리스 2010 페이지 241.

- ^ a b 해리스 2013, 페이지 649.

- ^ a b c d 밀러 1921, 페이지 500.

- ^ a b c d e 해리스 2013, 페이지 650.

- ^ a b 해리스 2010 페이지 249.

- ^ a b 해리스 2010, 페이지 250.

- ^ a b c d 니콜 1992 페이지 115.

- ^ a b 해리스 1995, 페이지 554.

- ^ 멜바니 2018, 페이지 260.

- ^ a b 말라트 1985, 페이지 142.

- ^ 니콜 1992년 114-116쪽.

- ^ a b 해리스 1995, 페이지 539.

- ^ 니콜 1992 페이지 116.

- ^ 해리스 1995, 페이지 537–554.

- ^ 말랏 1985, 페이지 142-143.

- ^ a b 말라트 1985, 페이지 143.

- ^ 홀 2015, 페이지 34.

- ^ 마이사노 1988, 페이지 4.

- ^ 마이사노 1988, 페이지 6.

- ^ 니콜 1974년, 페이지 179-203.

- ^ 홀 2015, 페이지 229.

- ^ 홀 2015, 페이지 35.

- ^ 홀 2015, 페이지 38.

인용 서지학

- Gilliland Wright, Diana (2013). "The Fair of Agios Demetrios of 26 October 1449: Byzantine-Venetian relations and Land Issues in Mid-Century". Byzantine and Modern Greek Studies. 37 (1): 63–80. doi:10.1179/0307013112Z.00000000019.

{{cite journal}}: CS1 maint: ref복제 기본(링크) - Hall, John (2015). An Elizabethan Assassin: Theodore Paleologus: Seducer, Spy and Killer. Stroud: The History Press. ISBN 978-0750962612.

- Harris, Jonathan (1995). "A Worthless Prince? Andreas Palaeologus in Rome, 1465-1502". Orientalia Christiana Periodica. 61: 537–554.

- Harris, Jonathan (2010). The End of Byzantium. New Haven: Yale University Press. ISBN 978-0300117868. JSTOR j.ctt1npm19.

- Harris, Jonathan (2013). "Despots, Emperors, and Balkan Identity in Exile". The Sixteenth Century Journal. 44 (3): 643–661. JSTOR 24244808.

- Maisano, Riccardo (1988). "Su alcune discendenze moderne dei Paleologi di Bisanzio" (PDF). Rassegna Storica Salernitana (in Italian): 77–90 (1–9 in PDF).

- Mallat, Peter (1985). "A Famous 'Emperor in Exile': Thomas Palaiologos and His Descendants". The Genealogist. 6: 141–147.

- Melvani, Nicholas (2018). "The tombs of the Palaiologan emperors". Byzantine and Modern Greek Studies. 42 (2): 237–260. doi:10.1017/byz.2018.7.

- Miller, William (1921). "Miscellanea from the Near East: Balkan Exiles in Rome". Essays on the Latin Orient. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 497–515. OCLC 457893641.

- Nicol, Donald M. (1974). "Byzantium and England". Balkan Studies. 15 (2): 179–203.

- Nicol, Donald M. (1992). The Immortal Emperor: The Life and Legend of Constantine Palaiologos, Last Emperor of the Romans. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0511583698.

- Runciman, Steven (2009) [1980]. Lost Capital of Byzantium: The History of Mistra and the Peloponnese. New York: Tauris Parke Paperbacks. ISBN 978-1845118952.