그랜드 유니언 플래그

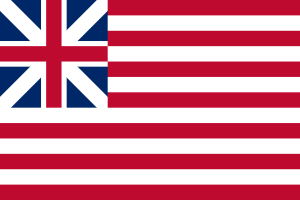

Grand Union Flag'그랜드 유니온 깃발'("대륙색", "의회기", "캠브리지기", "제1해군기"로도 알려져 있다)는 미국의 첫 번째 국기로 여겨진다.[1]

현재의 미국 국기와 마찬가지로 그랜드 유니온 국기에는 13개 식민지를 대표하는 13개의 빨간색과 흰색 줄무늬가 번갈아 그려져 있다. 위쪽 안쪽 구석, 즉 광둥은 식민지들이 대상이었던 대영제국의 국기를 특징으로 했다.

역사

미국 독립전쟁 1년차인 1775년 말까지 제2차 대륙회의는 대륙군, 대륙해군, 심지어는 대륙해병대의 창설까지도 승인하는 사실상의 전쟁정부로 운영되었다. 민항과 상선에서 날아온 영국 적색선, 영국 왕실 해군의 백색선, 영국군이 육지에 싣고 온 대영제국의 국기와는 구별되는 깃발을 들고 의회와 연합군을 대표하기 위해서는 새로운 국기가 필요했다. 신흥국들은 연합 색채가 채택되기 전에 메사추세츠 주는 툰톤 깃발을, 뉴욕은 조지 렉스 깃발을 사용하는 등 독자적인 깃발을 사용해 왔다.

미국인들은 1775년 12월 3일 펜실베이니아주 필라델피아의 델라웨어강 서쪽 해안에 있는 항구에 식민지 군함 알프레드에 새로 임명된 존 폴 존스 중위에 의해 식민지 군함 알프레드호를 처음 들어올렸다. 그 사건은 의회에 보낸 편지와 목격자 진술에 기록되어 있었다.[2] 이 깃발은 1776년과 1777년 초에 대륙육군 부대에 의해 해군 함정과 수비대 깃발로 사용되었다.

컨티넨탈 컬러의 디자인이 언제 누구에게 만들어졌는지는 확실하지 않지만, 영국 레드 엔시그에 흰색 줄무늬를 바느질하여 쉽게 기를 제작할 수 있었다.[3] "Alfred" 깃발은 마가렛 매니에게 돌아갔다.[4]

조지 워싱턴군이 1776년 새해 첫날 메사추세츠주 케임브리지에 있는 그의 본부 부근인 찰스타운(현재의 소머빌 일부)의 프로스펙트 힐에서 게양한 것으로 널리 믿어졌다(보스턴에서 북쪽으로 찰스 강을 건너서) 당시 영국군을 포위하고 포위한 뒤 ci를 점령하고 있었다.ty, 그리고 그 깃발은 토머스 게이지 장군 휘하의 도시에 있는 영국군 관측자들에 의해 항복의 표시로 해석되었다.[5][6] 일부 학자들은 전통적인 설명에 이의를 제기하고, 이후 연구에서는 반대되는 것을 지지하지만,[3] 프로스펙트 힐에서 게양된 국기는 아마도 영국의 국기였을 것이라고 결론짓는다.[7][8]

이 국기에는 여러 개의 이름이 있었는데, 그 중 적어도 다섯 개는 대중적으로 기억되었다. 보다 최근의 모니커인 "그랜드 유니언 플래그"는 조지 헨리 프레블이 1872년 미국 국기 역사에서 19세기 재건 시대에 처음 적용되었다.[3]

컬러스의 디자인은 영국 동인도 회사(EIC)의 국기와 놀라울 정도로 흡사하다. 실제로 1707년(영국의 국기에서 영국의 국기로 캔톤이 변경되었을 때) 이후 사용 중인 특정 EIC 설계는 거의 동일했지만, 줄무늬 수는 9개에서 15개로 다양했다. EIC 깃발은 미국 식민지 개척자들에 의해 알려졌을 수 있다는 것이 국기 디자인의 기원에 대한 이론의 기초가 되어 왔다.[9]

대영제국의 국기를 광석에서 사용하게 된 것은 베실리학자 닉 그룸이 대영제국의 통치에 대한 항의로 조지 워싱턴의 군대에 의해 대영제국이 채택되었다는 이론을 제안했지만, 조지 3세에 대한 지속적인 충성의 직업이었다.[10]

1777년 대륙회의(Continental Congress)가 '색깔'과 비슷한 디자인의 새 공식 국기를 승인한 이후, 13개의 별들 (13개의 주를 대표함)이 통조림에서 영국의 국기를 대체하는 푸른 들판에 있는 13개의 별들로 이루어진 이후, 대연합은 쓸모 없게 되었다. 해상도는 푸른 광둥에 있는 흰 별들의 배치를 위한 "새 별자리"만을 기술하고 있으므로, 후에 동일한 별들의 원, 하나의 별이 중앙에 있는 또 다른 원, 그리고 베닝턴의 "베닝턴 깃발"까지, 균등하거나 대체된 별들의 다양한 설계로 해석되고 만들어 졌다. 13개의 별들로 이루어진 아치형으로 "76"이라는 숫자를 늘린 버몬트는 1976년에 "바이센티니얼 플래그"[11]로 알려지게 되었다.

대영제국의 국기에 새겨진 복합 십자가는 영국 왕국과 스코틀랜드 왕국의 연합을 상징했다. 1777년 6월 14일 국기 결의안(더 늦게 미국 문화와 역사에서 "플래그 데이"로 기념)에서 설명한 것처럼, 동등한 부분의 연합의 상징성은 새로운 미국 국기에 그대로 남아 있었다.

소설로

대영제국에 의해 미국 독립전쟁이 회피되거나 승리한 현실을 배경으로 한 몇몇 대체 역사 소설에서, 대영제국의 국기는 대영제국 내에서 북미 국가의 국기로 묘사되어 왔다.[citation needed]

로버트 소벨의 '네일의 부족을 위하여'에서는 1777년 10월 사라토가 전투에서 존 부르고뉴가 승리한 후 1843년 두 번의 브리타닉 디자인 중 두 번째를 거쳐 탄생한 자치령인 북아메리카 연방의 깃발 역할을 하며, 그 결과 1778년 회유주의자들이 대륙 의회를 장악하게 되었다.

해리 터렌도브와 리처드 드레이퍼스의 <두 조르주>에서는 북미연합의 국기 역할을 하며 흔히 '잭 앤 스트라이프'라고 부른다. 분리주의 독립당과 자연주의 테러리스트 조직인 자유의 아들들이 사용한 국기의 변형된 버전은 연합 잭을 푸른 들판에 있는 대머리 독수리로 대체한다.

미국 혁명이 성공적으로 진압된 현실을 배경으로 한 '슬라이더스의 왕자' 에피소드에서는 대영제국의 과중한 세금과 독재 통치 구석이 된 대영제국의 국기 역할을 한다.

참고 항목

참조

- ^ "History", Our Flag, Federal Citizen Information Center, archived from the original on 2015-02-28, retrieved 2011-12-13

- ^ Letters of delegates to Congress, 1774–1789, 2, University of Virginia Library, September–December 1775, archived from the original on 2011-01-12

- ^ Jump up to: a b c 2006년 안소프

- ^ Leepson 2004, 페이지 51.

- ^ 1880년, 페이지 218.

- ^ "A Short History of the American Flag". What So Proudly We Hail. Retrieved 14 August 2019.

- ^ Orchard, Chris (30 December 2013). "Research upholds traditional Prospect Hill flag story". Patch. Retrieved 3 July 2020.

- ^ DeLear, Byron (2014). "Revisiting the Flag at Prospect Hill: Grand Union or Just British?" (PDF). Raven: A Journal of Vexillology. 21: 54. doi:10.5840/raven2014213.

- ^ 포셋 1937년

- ^ Groom, Nick (2017). The Union Jack: the story of the British flag. London: Atlantic Books. p. 187. ISBN 978-1-84354-336-7. OCLC 224734058.

- ^ "A Century of Lawmaking for a New Nation: U.S. Congressional Documents and Debates, 1774 - 1875". Library of Congress. p. 464. Retrieved 2020-04-07.

참고 문헌 목록

- Ansoff, Peter (2006). "The Flag on Prospect Hill". Raven: A Journal of Vexillology. 13: 77–100. doi:10.5840/raven2006134. ISSN 1071-0043. LCCN 94642220.

- DeLear, Byron (2014). "Revisiting the Flag at Prospect Hill: Grand Union or Just British?" (PDF). Raven: A Journal of Vexillology. 21: 19–70. doi:10.5840/raven2014213.

- Fawcett, Charles (October 1937). "The Striped Flag of the East India Company, and its Connexion with the American 'Stars and Stripes'". Mariner's Mirror.

- Hamilton, Schuyler (1853). History of the National Flag of the United States of America. Philadelphia: Lippincott, Grambo & Co.

- Leepson, Marc (2006). Flag: An American Biography. Macmillan. ISBN 978-0312323097.

- Preble, George Henry (1880). History of the Flag of the United States of America. A. Williams.