스발바르 주의 기후

Climate of Svalbard스발바르 제도는 북극해에 있는 노르웨이 군도입니다.스발바르 기후는 주로 북위 74도에서 81도 사이의 위도에 기인한다.기후는 세계기상기구에 의해 30년 [1]동안의 평균 날씨로 정의된다.북대서양 해류는 특히 겨울에 스발바드의 온도를 조절하여 러시아 대륙과 캐나다의 유사한 위도보다 최대 20°C(36°F) 높은 겨울 온도를 제공한다.이것은 주변 바다를 연중 내내 개방하고 항해할 수 있게 한다.산으로 보호되는 내부 피오르드 지역과 계곡은 해안보다 온도 차이가 적으며, 여름 온도는 약 2°C 낮고 겨울 온도는 약 3°C 높습니다.가장 큰 섬인 스피츠베르겐의 남쪽은 북쪽과 서쪽보다 기온이 조금 더 높습니다.겨울에는 보통 남부와 북부의 온도차가 5°C이고 여름에는 약 3°C입니다.베어 섬(Björnöya)은 [2]군도의 나머지 지역보다 평균 기온이 더 높다.

스발바르 해류는 따뜻한 대서양 서쪽 스피츠베르겐 해류와 차가운 북극 동쪽 스피츠베르겐 [3]해류 사이에 위치한다.이러한 해류는 스발바르 기후와 해빙 분포에 큰 영향을 미친다.서해안의 따뜻한 대서양 해류는 평균 해수 온도를 5~7°[4]C로 이끈다.이로 인해 스발바르 해빙 분포에 차이가 발생하며, 동해안은 [4]서해안보다 얼음으로 덮인 해빙 면적이 상당히 넓다.

이력 데이터

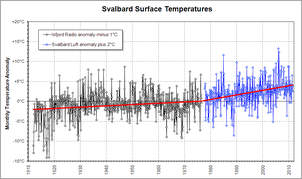

스발바르는 인간이 점령한 역사 때문에 지구상에서 가장 긴 고위도 기상 기록을 가지고 있다.지구 기후의 컴퓨터 모델은 오랫동안 이러한 위도에서 온실가스의 증가를 예측해 왔기 때문에 스발바르 기록은 특히 관심을 [5]끈다.이는 100년 동안 약 6°C(10.8°F) 증가했으며, 지난 30년 동안 4°C(7.2°F) 증가하였다.

스발바르에 대한 기상 자료는 1911년으로 거슬러 올라간다.군도의 60%가 빙하로 덮여 있기 때문에, 얼음의 핵을 시추함으로써 이 시간 이전의 기후를 [6]연구할 수 있다.스발바드의 얼음 핵은 바이킹 시대 말기인 1,000년 전의 기후를 드러낼 수 있다.노르웨이 극지 연구소의 연구는 1,000년 전 스발바르 섬의 기후가 온화해서 바다를 항해할 수 있게 했다는 것을 발견했다.이 따뜻한 기후는 1200년대까지 지속되었다.이 시기 이후 기후는 기후가 더 [6]따뜻했던 1750년대 전후를 제외하고는 추운 시기 또는 작은 빙하기였다.빙심으로부터의 데이터는 20세기가 지난 600년 [7]동안 가장 따뜻한 세기였다는 것을 알아냈다.

기상학

스발바드의 평균 여름 온도는 7월에 3 - 7 °C(37.4 - 44.6 °F), 1월에 [8]-13 -20 °C(8.6 - 4.0 °F)이다.역대 최고 기온은 2020년 7월에[9] 23.0°C(73.4°F)였고, 가장 추운 기온은 1986년 3월에 -46.3°C(-51.3°F)였다.이 군도는 북쪽의 차가운 극지방 공기와 남쪽의 온화하고 습한 바다 공기가 만나는 곳이다.이것은 특히 겨울에 높은 풍속과 함께 저기압과 변화무쌍한 날씨를 만들어 냅니다. 1월에는 이스피오르 라디오에서 강풍이 17%로 기록되지만, 7월에는 1%에 불과합니다.여름에는 특히 육지에서 멀리 떨어져 안개가 자주 끼는데, 7월에는 가시거리가 1km(0.62mi)[10] 미만이 20%, 1월에는 1%로 기록되었다.강수량은 빈번하지만 적은 양으로, 일반적으로 웨스턴 스피츠베르겐에서 400밀리미터(15.7인치) 미만입니다.사람이 살지 않는 동쪽에 비가 더 많이 내리는데, 1,000밀리미터(39.4인치)[10] 이상의 비가 내릴 수 있습니다.

전통적으로 스피츠베르겐의 날씨는 예측되어 왔는데, 이는 탐험의 필요성과 주지사의 활동 때문에 군도에서 가장 극단적인 날씨를 보였다.여기에는 힌로펜, 쇠르캅, 데인 섬과 같은 기상 노출 지역에 대한 예보가 포함되었다.대부분의 사람들이 노르덴스키욜드 랜드의 보호구역에 살고 있기 때문에, 예측은 종종 무관한 것으로 간주되었다.노르웨이 기상연구소는 2011년 10월 14일부터 두 개의 예보를 발표하기 시작했다. 하나는 롱이어바이엔, 바렌츠부르크, 스베아(Nordenskiöld Land)의 주요 정착촌을 대상으로 하고 다른 하나는 군도 전체를 대상으로 한다(Spitbergen(이하 Spitsbergen)[11]이다.

선택한 정착지의 평균 온도

| 바렌츠부르크의 기후 데이터 | |||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 달 | 1월 | 2월 | 마루 | 에이프릴 | 그럴지도 모른다 | 준 | 줄 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연도 |

| 평균 최고 °C(°F) | −9.1 (15.6) | −9.4 (15.1) | −9.4 (15.1) | −6.4 (20.5) | −1.1 (30.0) | 4.0 (39.2) | 8.4 (47.1) | 7.2 (45.0) | 2.9 (37.2) | −2.6 (27.3) | −5.1 (22.8) | −7.4 (18.7) | −2.3 (27.9) |

| 평균 최저 °C(°F) | −15.2 (4.6) | −15.7 (3.7) | −15.5 (4.1) | −12.1 (10.2) | −5.1 (22.8) | 0.8 (33.4) | 4.4 (39.9) | 3.6 (38.5) | −0.4 (31.3) | −6.6 (20.1) | −10.1 (13.8) | −12.9 (8.8) | −7.1 (19.2) |

| 출처 : Pogoda[12].ru.net | |||||||||||||

| Longyearbyen 기후 데이터 | |||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 달 | 1월 | 2월 | 마루 | 에이프릴 | 그럴지도 모른다 | 준 | 줄 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연도 |

| 평균 최고 °C(°F) | −13.0 (8.6) | −13.0 (8.6) | −13.0 (8.6) | −9.0 (15.8) | −3.0 (26.6) | 3.0 (37.4) | 7.0 (44.6) | 6.0 (42.8) | 1.0 (33.8) | −4.0 (24.8) | −8.0 (17.6) | −11.0 (12.2) | −4.7 (23.5) |

| 평균 최저 °C(°F) | −20.0 (−4.0) | −21.0 (−5.8) | −20.0 (−4.0) | −16.0 (3.2) | −7.0 (19.4) | −1.0 (30.2) | 3.0 (37.4) | 2.0 (35.6) | −3.0 (26.6) | −9.0 (15.8) | −14.0 (6.8) | −18.0 (−0.4) | −10.3 (13.4) |

| 출처 : 스발바르(Longyearbyen)[13]의 기후와 일광. | |||||||||||||

| 나이-올레순드의 기후 데이터 | |||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 달 | 1월 | 2월 | 마루 | 에이프릴 | 그럴지도 모른다 | 준 | 줄 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연도 |

| 평균 최고 °C(°F) | −11 (12) | −12 (10) | −11 (12) | −8 (18) | −1 (30) | 2 (36) | 6 (43) | 5 (41) | 1 (34) | −5 (23) | −8 (18) | −11 (12) | −4 (25) |

| 평균 최저 °C(°F) | −13 (9) | −16 (3) | −14 (7) | −11 (12) | −3 (27) | 1 (34) | 4 (39) | 3 (37) | −2 (28) | −7 (19) | −11 (12) | −14 (7) | −6 (21) |

| 출처: Ny-Olessund, 노르웨이 여행 날씨 평균 | |||||||||||||

| 스베아그루바의 기후 데이터 | |||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 달 | 1월 | 2월 | 마루 | 에이프릴 | 그럴지도 모른다 | 준 | 줄 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연도 |

| 평균 최고 °C(°F) | −13 (9) | −13 (9) | −13 (9) | −9 (16) | −3 (27) | 3 (37) | 7 (45) | 6 (43) | 2 (36) | −4 (25) | −8 (18) | −11 (12) | −3 (27) |

| 평균 최저 °C(°F) | −20 (−4) | −21 (−6) | −20 (−4) | −16 (3) | −7 (19) | −1 (30) | 3 (37) | 2 (36) | −3 (27) | −9 (16) | −14 (7) | −18 (0) | −9.5 (14.9) |

| 출처 : 스베아그루바 기후 가이드[14] | |||||||||||||

기후 변화

북극 지역은 지표면 대기 온도가 지구의 두 [15]배 속도로 상승하고 있기 때문에 기후 변화에 특히 취약하다.스발바르(Svalbard)의 특별한 기후 – 영원한 어둠이 있는 겨울(10월-2월)과 영원한 빛이 있는 여름(4월-2월)을 포함한다.8월) – 생태계에 분명한 영향을 미치며, 많은 고유종들이 특정 [16]가혹한 환경에서 살아남기 위해 특별히 적응했습니다.

스발바르에는 세계에서 가장 빠르게 움직이는 빙하도 있다.대륙이 지구의 두 배 속도로 따뜻해지기 때문에, 얼음 밑으로 흐르는 봄철 녹은 물의 양은 따뜻한 [16]기간 동안 빙하가 하루에 25미터씩 앞으로 밀려나도록 충분히 기초암반을 윤활한다.

영구 동토층

영구 동토층은 북극에 있는 대부분의 땅이 영구히 얼어붙은 땅이다.스발바르에서의 영구 동토층 모니터링은 현재 진행 중인 프로세스이며 대부분 시추공에서 수행됩니다.Longyearbyen에서 20km 떨어진 얀손하우겐은 인기 있는 감시 사이트입니다.보통 차가운 영구 동토층에서는 지하수가 유의하지 않거나 순환하지 않기 때문에 온도 진행에 지장은 없다.이를 통해 30~40m 깊이의 온도 변화를 보다 쉽게 관찰할 수 있습니다.수집된 데이터를 통해 지난 10-20년 동안 표면 근처에서 발생한 온도 변화를 계산할 수 있다.영구 동토층 감시는 1998년에 시작되었고 그 이후 분석 결과 온도가 상승하고 있는 것으로 나타났다.영구 동토층 온도 상부는 평균적으로 10년마다 0.8°C씩 상승하고 있으며 지난 [17]10년간 가속화되고 있습니다.

기온의 상승은 얀손하우겐의 영구 동토층 해빙의 주요 원인 중 하나이다.모든 건물, 도로, 교량, 공항 및 기타 인프라가 스발바르에 영구 동토층 위에 건설되기 때문에 그 결과는 있을 것이다.영구 동토층의 온난화와 해빙이 일어나면 건물과 기반시설이 영향을 받고 더욱 불안정해질 것이다.영구 동토층은 가파른 산비탈을 안정시키기 위해 필수적이며, 이 또한 여름에 불안정해지고 산사태를 일으킬 수 있다.영구 동토층의 해빙은 따뜻한 여름과 직접적으로 관련이 있다.여름에 침식이 증가할 위험으로 인해 해안 지역에 위치한 많은 문화 유산이 취약하고 위험에 처할 수 있다.극지에서의 가장 중요한 결과는 영구 동토층의 더 깊은 층이 해빙되는지 여부이다.그러면 CO(이산화탄소)와4 CH(메탄)와2 같은 많은 양의 온실 가스가 방출될 수 있다.이 가스들은 얼어붙은 땅에 저장되었지만, 땅이 녹으면 대기로 방출된다.이로 인해 온도가 더 상승하고 영구 동토층이 더 많이 해동되어 양의 피드백 [17]메커니즘이 형성될 수 있습니다.

눈 덮개

눈 덮개는 강수량과 기온에 의해 조절되기 때문에 기후 변화의 지표이다.눈 덮개와 땅 위에 쌓인 길이는 지상 생태계에 영향을 미치는 많은 요소들을 감시하는 데 중요하다.알베도는 눈 덮인 지반의 기간이 짧아지면 감소하여 기후에 대한 긍정적인 피드백 메커니즘을 만들어 내는데, 이는 알베도를 모니터링하는 주요 이유 중 하나이다.봄철에 눈 덮개가 줄어들면 영구 동토층의 해빙이 강화되고 식물과 동물의 환경에도 영향을 미칠 수 있다.이것은 식물들이 눈으로부터 보호를 받지 못하기 때문에 [18]서리 피해를 입기 때문에 생육기를 연장하는 것과 식물에 피해를 주는 것을 포함한다.

생태학

봄이 되면 스발바르에서의 삶은 폭발한다.얼음 아래에서 시작되는 일련의 사건들이 시작 신호인 얼음 녹조 봄의 꽃입니다.낮의 길이가 늘어남에 따라 영양이 풍부한 얼음조류의 성장이 촉진됩니다.얼음은 아래에서 천천히 녹고 해조는 광합성을 위해 태양 에너지를 사용합니다.이러한 식량 가용성의 증가는 요각류라고 불리는 작은 갑각류들이 어두운 깊은 곳에서 올라와 얼음조류를 먹기 시작하도록 만든다.곧 수백만 마리가 있고, 그들은 작은 [16]몸에 지방 방울의 형태로 녹조의 에너지를 저장할 것이다.

4월이 되면, 해빙은 마침내 산산조각 나기 시작하고 요각류에 저장된 에너지는 먹이 사슬 위에 있는 유기체들에게 이용될 수 있다.요각류는 많은 종들에게 중요한 먹이 공급원이다.곧 약 6백만 마리의 철새들이 스발바르로 돌아옵니다.이 새들은 증가하는 물고기 개체수를 먹고 살며, 스발바르 지방의 풍부한 [16]수역의 늘어난 먹이와 동시에 그들의 도착 시간을 맞췄다.

특히 스발바르에서처럼 생명이 번성하는 기간이 짧을 때, 특별히 적응된 페놀로지에 관한 한, 작은 온도 변화가 큰 차이를 만들 수 있습니다.예를 들어, 철새들은 따뜻한 겨울 집으로 돌아가려면 몇 달 밖에 남지 않았고, 그 후 부화들은 긴 여행을 준비해야 한다.계절의 작은 변화는 생물들이 생존하기 위해 충분히 강해지려면 그들의 자손들에게 먹이를 주어야 하는 자원의 절정을 놓치게 만들 수 있다.페놀로지의 타이밍이 나쁘면 먹이사슬의 상위에도 연쇄적인 영향을 미칠 수 있습니다.[16]

지구 생태학

기온 상승의 형태로 기후 변화는 스발바르 겨울 동안 '눈 위에 비가 내리는' 행사도 증가시킬 것이다.이것은 겨울 동안 유일한 먹이 공급원으로 산재한 식물과 동물군에 의존하는 풍토병인 스발바르 순록과 스발바르 암석 프타미건과 같은 초식동물들에게 결과를 초래한다.비가 더 자주 오면서, 이 식물들은 이제 초식동물들이 [19]접근할 수 없는 두꺼운 얼음 층 아래에서 더 많은 시간을 보내고 있다.

스발바르 섬의 기온 상승으로 이득을 보는 종은 철새인 분홍색 발 거위입니다.봄에 육지 얼음 덮개가 줄어든다는 것은 새들이 일찍 둥지를 틀 수 있고 번식 쌍이 많아져 번식 성공률이 높아진다는 것을 의미한다.그러나 이는 육생식물의 지속가능성과 생태계 균형에 일부 영향을 미친다.분홍발 거위와 같은 초식동물의 개체 수가 증가함에 따라 일차 생산 식품에 대한 경쟁이 증가하고 다른 초식동물 종들과 그들의 관련 [19]포식자들에게 영향을 미칠 것이다.

육지침습종

섬들의 고립된 집단이기 때문에, 스발바르로 이주하는 것은 육지 종들에게 어렵다.외계종 도입의 주된 위협은 인간의 활동과 관련이 있다.사람들은 의도적으로 종을 도입할 수 있지만 아마도 의도하지 않은 도입이 더 흔할 것이다.스발바르에 도착한 사람들이 신는 신발에 초점을 맞춘 연구는 많은 다른 종류의 식물들을 밝혀냈다.씨앗과 이끼류는 18개의 다른 과와 41개의 다른 [20]종에 속하는 것으로 분석되고 분류되었다.도입된 외계 종들은 새로운 환경에 적응하는 데 충분히 운이 좋다면 침습될 위협을 가한다.

해양 생태학

식물성 플랑크톤과 동물성 플랑크톤

온난화 온도와 북극의 얼음 덮개에 대한 영향은 1차 생산성에 관여하는 생물인 식물성 플랑크톤과 동물성 플랑크톤에 영향을 미칠 수 있다.해빙 감소와 그에 따른 긴 생육기의 결과로, 식물성 플랑크톤의 생산량은 일부 지역에서 더 높을 수 있다.1998년부터 2009년까지 북극의 1차 생산량은 약 20% 증가했다.그러나 일부 구역의 생산성은 변동이 없거나 심지어 감소했기 때문에 지역마다 다른 추세가 관찰되고 있다.꽃이 피는 시기뿐만 아니라 종의 구성도 최근 몇 년 사이에 바뀌었습니다.장기적으로는 1차 생산성에 직간접적으로 의존하는 종에 영향을 미칠 수 있지만, 이러한 영향은 예측하기 어렵다.일부 얼음 덮개 예측에 따르면, 바렌츠 [21]해에서 얼음 조류가 상당히 줄어들거나 심지어 멸종할 것으로 추정됩니다.

미래 기후 변화에 따른 다양한 동물성 플랑크톤 풍부성 모델에서 다양한 결과를 추정할 수 있다.일부 추정치는 총 동물성 플랑크톤 바이오매스가 증가할 것이라는 것을 보여주고 다른 추정치는 감소할 것이라는 것을 보여준다.어느 쪽이든 식물성 플랑크톤과 동물성 플랑크톤 종의 구성이 바뀔 [21]것으로 예측된다.

얼음의존성 해양 포유류

북극의 해빙은 두께와 범위 모두에서 이미 극적인 변화를 보였으며, 이러한 변화는 앞으로 수십 년 동안 계속될 것으로 예상된다.얼음과 관련된 몇몇 해양 포유류들은 이미 분포, 신체 상태, 번식에 변화를 보였다.향후 수십 년 동안 부정적인 영향은 증가할 것으로 예상되며 해빙 커버의 감소로 인해 더욱 커질 수 있다.차례로,[21] 이러한 상황은 북극의 토착 해양 포유류들 사이의 생물 다양성에 심각한 영향을 미칠 수 있다.

몇몇 종들, 특히 북극곰과 바다표범들은 여름에 표빙된 얼음을 따라 북쪽으로 가고 겨울이 되면 해안 지역으로 돌아오기 때문에 해빙 서식지를 필요로 한다.따라서, 해빙의 변화는 이 [22]종들에게 중요한 영향을 미칠 수 있다.

기후 변화는 북극곰이 직면한 가장 큰 위협으로 여겨진다.북극에서 북극곰은 사냥을 위해 해빙에 크게 의존하는 최상위 포식자이다.표류하는 얼음은 가장 중요한 먹이인 고리 달린 물개를 찾기 위한 접근을 제공합니다.개체수 감소, 행동 변화, 신체적 조건 악화는 이미 관찰되고 있으며, 특히 종 서식지의 남쪽 지역에서 더욱 그러하다.기후 변화가 스발바르에 있는 북극곰 개체군의 번식 속도와 조건에 영향을 미치는 것으로 관찰되었지만, 많은 요인이 상호 연관되어 있고 완전히 [21]이해되지 않는 측면이 있다.

바다표범은 얼음에 의존하며 특히 산란하기 위해 피오르드, 섬 주변, 빙하의 해빙이 필요하다.그들은 눈 동굴에서 새끼를 낳고, 눈과 얼음이 적다는 것은 그들이 호흡 구멍과 관련하여 동굴을 파기가 더 어려워진다는 것을 의미할 수 있다.다시, 이것은 그들이 거친 날씨 조건으로부터 보호받지 못할 뿐만 아니라 맹수들에게 새끼를 노출시키고, 열린 얼음 위에서 새끼를 낳아야 한다는 것을 의미할 수 있다.그들은 또한 얼음 위에서 휴식을 취하고 먹이를 찾으며, 기후 변화로 인한 얼음 덮개 감소는 이 두 가지 활동들이 점점 더 어려워지고 있다는 것을 의미한다.스발바르 서부 해안에서는 2005년 이후 바다표범이 정상적인 번식을 할 수 있을 만큼 해빙이 충분하지 않아 [22]개체수가 감소하고 있는 것으로 관측되고 있다.

해양침습종

외계인 또는 침입적인 해양 생물 종은 주로 도착하거나 지나가는 배들에 의해 유입되며, 스발바르 지역은 세계에서 가장 영향을 덜 받는 지역 중 하나이지만, 기후가 변화하면 이것은 바뀔 수 있습니다.해빙의 용융은 해운업계에 새로운 가능한 경로를 제시하며, 생물 여과수와 밸러스트수에 [23]더 자주 노출될 수 있습니다.기온의 상승은 다른 종들도 북극에서 생존할 수 있게 할 수 있다.북극의 침입종과 관련된 과학적 보고서는 거의 발표되지 않았으며 더 나은 이해를 위해 더 많은 조사가 필요하다.

인간 활동

해빙이 녹으면서 스발바르에서는 천연자원을 이용하거나 추출할 수 있는 새로운 가능성이 대두되고 있다.그러나 가스 및 석유 시추, 어업 및 관광과 같은 활동에 의해 육지와 바다의 사용이 증가하면 환경을 해칠 수 있다.다양한 활동의 증가가 스발바르 지역에 미칠 영향에 대해서도 큰 불확실성이 있다.기후 변화에 따른 또 다른 위험은 더 빈번하게 발생하는 극단적인 기상 현상인데, 이는 재산과 기반 시설의 손상으로 이어질 수 있다.온도가 높아지면 영구 동토층의 해빙이 깊어져 지반 안정성이 약해져 건물과 [24]도로를 위협할 수 있다.

시드 볼트 플래딩

스발바르 글로벌 종자 저장고는 전 세계 종자 은행의 종자를 보관하고 있으며 기후변화, 자연재해, 인간분쟁 등의 위협을 통해 식물 다양성의 유산을 백업 보존하는 것을 목표로 하고 있습니다.이 시설은 [25]인명과 자연재해에 모두 안전해야 한다.

2016년 10월에는 폭우와 함께 평균보다 높은 기온으로 인해 이전에 발생했던 것보다 더 깊은 지역에 물이 유입되었다.저장고의 디자인은 물의 침입에 적합하기 때문에 씨앗들은 영향을 받지 않았다.그러나 노르웨이 공공사업 기관인 Statsbyg는 미래에 그러한 침입을 막기 위해 터널의 개선을 계획하고 있으며, 특히 불확실한 [26]기후 변화에 직면해 있다.노르웨이 정부는 스발바르 국제 종자 저장고의 업그레이드를 제안하고 이를 [25]위해 1억 NOK를 할당했다.기술적 개선은 종자 저장고의 실행 가능성을 확장하고 성능을 개선하기 위해 장기 계획의 일부로 수행될 것이다.업그레이드 프로젝트에는 콘크리트에 건설된 출입 터널과 비상 전력 및 냉동 [25][26]기기를 수용하는 서비스 시설 등의 기술 개선이 포함됩니다.

레퍼런스

- ^ PWMU. "World Meteorological Organization (WMO) -". www.wmo.int. Retrieved 11 May 2018.

- ^ 토르킬센(1984) : 98~99

- ^ Ślubowska, Marta A.; Koç, Nalân; Rasmussen, Tine L.; Klitgaard-Kristensen, Dorthe (23 November 2005). "Changes in the flow of Atlantic water into the Arctic Ocean since the last deglaciation: Evidence from the northern Svalbard continental margin, 80°N". Paleoceanography. 20 (4): n/a. Bibcode:2005PalOc..20.4014A. doi:10.1029/2005pa001141. hdl:11250/174160. ISSN 0883-8305.

- ^ a b Przybylak, Rajmund; Araźny, Andrzej; Kejna, Marek (1 January 2012). Introduction, in: Topoclimatic Diversity in Forlandsundet Region (NW Spitsbergen) in Global Warming Conditions, Edited by Przybylak et al. 2012. pp. 7–25. ISBN 9788389743060.

- ^ 리얼 기후

- ^ a b "Ice cores". Norwegian Polar Institute. Retrieved 11 May 2018.

- ^ Isaksson, Elisabeth; Hermanson, Mark; Hicks, Sheila; Igarashi, Makoto; Kamiyama, Kokichi; Moore, John; Motoyama, Hideaki; Muir, Derek; Pohjola, Veijo (January 2003). "Ice cores from Svalbard––useful archives of past climate and pollution history". Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C. 28 (28–32): 1217–1228. Bibcode:2003PCE....28.1217I. doi:10.1016/j.pce.2003.08.053. hdl:11250/174340. ISSN 1474-7065.

- ^ "Temperaturnormaler for Spitsbergen i perioden 1961 - 1990" (in Norwegian). Norwegian Meteorological Institute. Archived from the original on 4 March 2012. Retrieved 24 March 2010.

- ^ "Hottest Ever Day Recorded in Arctic Svalbard". 25 July 2020.

- ^ a b 토르킬센(1984) : 101

- ^ "Nordenskiöld Land". Norwegian Meteorological Institute. 14 October 2011. Archived from the original on 25 December 2011. Retrieved 15 March 2012.

- ^ "Weather and Climate- The Climate of Barentsburg" (in Russian). Weather and Climate (Погода и климат). Retrieved 14 May 2015.

- ^ "Climate and daylight in Svalbard (Longyearbyen)". NordicVisitor. Retrieved 1 May 2011.

- ^ "Sveagruva Climate Guide, Svalbard". Weather2Travel.

- ^ "AR4 WGII Chapter 15: Polar Regions (Arctic and Antarctic)". www.ipcc.ch. Archived from the original on 4 March 2016. Retrieved 11 May 2018.

- ^ a b c d e "BBC Two - Earth's Greatest Spectacles". BBC. Retrieved 11 May 2018.

- ^ a b "Permafrost". MOSJ – Environmental monitoring of Svalbard and Jan Mayen. Retrieved 11 May 2018.

- ^ "Duration of snow cover on land". MOSJ – Environmental monitoring of Svalbard and Jan Mayen. Retrieved 11 May 2018.

- ^ a b Descamps, Sébastien; Aars, Jon; Fuglei, Eva; Kovacs, Kit M.; Lydersen, Christian; Pavlova, Olga; Pedersen, Åshild Ø.; Ravolainen, Virve; Strøm, Hallvard (28 June 2016). "Climate change impacts on wildlife in a High Arctic archipelago - Svalbard, Norway". Global Change Biology. 23 (2): 490–502. Bibcode:2017GCBio..23..490D. doi:10.1111/gcb.13381. ISSN 1354-1013. PMID 27250039.

- ^ "Risk assessment of non-native seed introduction by visitors to Svalbard" (PDF).

- ^ a b c d Kovacs, Kit M.; Lydersen, Christian; Overland, James E.; Moore, Sue E. (1 March 2011). "Impacts of changing sea-ice conditions on Arctic marine mammals". Marine Biodiversity. 41 (1): 181–194. doi:10.1007/s12526-010-0061-0. ISSN 1867-1616. S2CID 27820873.

- ^ a b "Climate change: effects on ecosystems in the ice and at the ice edge". Norwegian Polar Institute. Retrieved 11 May 2018.

- ^ "Ships as potential dispersal vectors of invasive marine organisms into high-Arctic Svalbard" (PDF).

- ^ Environment, Ministry of the (7 May 2013). "Meld. St. 33 (2012–2013)". Government.no. Retrieved 12 May 2018.

- ^ a b c Food, Ministry of Agriculture and (23 February 2018). "The government proposes to allocate 100 million NOK to upgrade the Svalbard Global Seed Vault". Government.no. Retrieved 11 May 2018.

- ^ a b "Svalbard Global Seed Vault. Improvements - statsbygg.no". www.statsbygg.no (in Norwegian). Retrieved 11 May 2018.

참고 문헌

- Torkildsen, Torbjørn; et al. (1984). Svalbard: vårt nordligste Norge (in Norwegian). Oslo: Forlaget Det Beste. ISBN 978-82-7010-167-2.