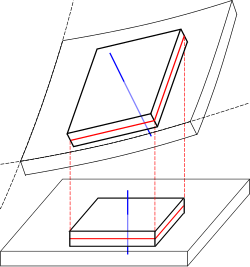

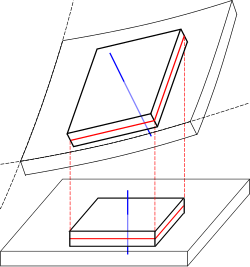

변위, 중간표면(빨간색) 및 정상표면(파란색)을 강조한 판의 변형 우플라이앤드민들린 진동판 이론은 판의 두께를 통한 전단변형을 고려한 키르흐호프-러브 판 이론의 확장이다.이 이론은 1948년 야코프 솔로모노비치 유플랜드[1](1916-1991)에 의해 제안되었고 1951년 민들린과 함께 레이몬드 민들린이[2] 유플랜드의 작품을 참고하여 제안하였다.따라서 이 이론은 엘리사코프의 핸드북에서와 [3]안드로노프,[4] 엘리사코프, 하체 및 챌라멜,[5] 롯테프,[6] 로시킨, 시티코바[7], 워즈나르의 논문에서와 같이 우리 Uflyand-Mindlin 판 이론을 참조해야 한다.[8]1994년 엘리사코프는[9] 우플라이앤드민들린 방정식의 4차 시간 파생 모델을 소홀히 할 것을 제안했다.정적인 환경에서의 유사하지만 동일하지는 않은 이론은 에릭 라이스너에 의해 1945년에 제안되었다.[10]두 이론 모두 정상에서 중간 표면까지 직선으로 유지되지만 반드시 중간 표면과 직각으로 유지되지는 않는 두꺼운 판을 위한 것이다.Uflyand-Mindlin 이론은 두께가 평면 치수의 1/10인 판의 변형과 응력을 계산하는 데 사용되며, Kirchhoff-Love 이론은 얇은 판에 적용된다.

가장 흔히 쓰이는 유플랜드-민들린 판 이론의 형태는 사실 민들린 때문이다.라이스너 이론은 약간 다르며 유플랜드-민들린 이론의 정적 상대론이다.두 이론 모두 평면 내 전단 균주를 포함하며, 두 이론 모두 1차 전단 효과를 통합한 Kirchhoff-Love Plate 이론의 확장이다.

Uflyand-Mindlin의 이론은 판 두께에 걸쳐 변위의 선형적 변화가 존재하지만 판 두께가 변형되는 동안 변하지 않는다고 가정한다.추가적인 가정은 두께를 통한 정상 응력이 무시된다는 것이다. 이를 평면 응력 조건이라고도 한다.반면 레이스너의 정적 이론은 판 두께를 통해 전단 응력이 2차인 반면 휨응력은 선형이라고 가정한다.이는 변위 관통 두께가 반드시 선형적이지 않고 변형 중에 판 두께가 변할 수 있는 상황을 초래한다.따라서 레이스너의 정적 이론은 평면 응력 조건을 유발하지 않는다.

우플라이앤드민들린 이론은 흔히 판의 1차 전단 변형 이론이라고 불린다.1차 전단 변형 이론은 두께를 통한 선형 변위 변동을 의미하기 때문에 레이스너의 정적 판 이론과 양립할 수 없다.

민들린 이론

민들린의 이론은 원래 우플라이랜드가 평형을 고려한 등방성 판에 대해 도출한 것이다.[1]에너지 고려에 기초한 이론의 보다 일반적인 버전이 여기에서 논의된다.[11]

가정변위장

민들린 가설은 판의 변위가 형태를 가지고 있다는 것을 암시한다.

where  and

and  are the Cartesian coordinates on the mid-surface of the undeformed plate and

are the Cartesian coordinates on the mid-surface of the undeformed plate and  is the coordinate for the thickness direction,

is the coordinate for the thickness direction,  are the in-plane displa 중간의 는 3

are the in-plane displa 중간의 는 3 {\ 방향에서 중간의 변위를 나타내며

{\ 방향에서 중간의 변위를 나타내며 , 1{\} 및

, 1{\} 및 2{\ 정상에서 의 각도를 각도를

2{\ 정상에서 의 각도를 각도를  .

. 축Unlike Kirchhoff–Love plate theory where

축Unlike Kirchhoff–Love plate theory where  are directly related to

are directly related to  , Mindlin's theory does not require that

, Mindlin's theory does not require that  and

and  .

.

변형-변위 관계

판규격의 회전량에 따라 균주에 대한 두 가지 다른 근사치를 기본 운동학적 가정으로부터 도출할 수 있다.

작은 변종과 작은 회전의 경우, Mindlin-Rissner 판의 변형-변형 관계는 다음과 같다.

판 두께에 걸친 전단 변형률, 즉 전단 응력은 이 이론에서 소홀히 다루지 않는다.그러나 전단변형은 판 두께에 걸쳐 일정하다.단순한 판 기하학적 구조에서도 전단 응력이 포물선인 것으로 알려져 있어 정확할 수 없다.전단 변형률의 부정확성을 설명하기 위해 보정 계수( (  를 적용하여 이론에 의해 정확한 내부 에너지 양을 예측한다.그러면

를 적용하여 이론에 의해 정확한 내부 에너지 양을 예측한다.그러면

평형 방정식

작은 변종과 작은 회전을 위한 Mindlin-Rissner 판의 평형 방정식은 형태를 가지고 있다.

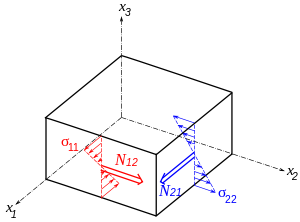

여기에서 은 (는) 적용된 평면 외 부하로, 평면 내 응력 결과물은 다음과 같이 정의된다.

(는) 적용된 평면 외 부하로, 평면 내 응력 결과물은 다음과 같이 정의된다.

결과물을 다음과 같이 정의되는 순간

그리고 전단 결과물은 다음과 같이 정의된다.

| 평형 방정식의 도출 |

| 판의 변종과 회전이 작은 상황의 경우 가상 내부 에너지는 다음과 같이 주어진다. ![{\begin{aligned}\delta U&=\int _{{\Omega ^{0}}}\int _{{-h}}^{h}{\boldsymbol {\sigma }}:\delta {\boldsymbol {\epsilon }}~dx_{3}~d\Omega =\int _{{\Omega ^{0}}}\int _{{-h}}^{h}\left[\sigma _{{\alpha \beta }}~\delta \varepsilon _{{\alpha \beta }}+2~\sigma _{{\alpha 3}}~\delta \varepsilon _{{\alpha 3}}\right]~dx_{3}~d\Omega \\&=\int _{{\Omega ^{0}}}\int _{{-h}}^{h}\left[{\frac {1}{2}}~\sigma _{{\alpha \beta }}~(\delta u_{{\alpha ,\beta }}^{0}+\delta u_{{\beta ,\alpha }}^{0})-{\frac {x_{3}}{2}}~\sigma _{{\alpha \beta }}~(\delta \varphi _{{\alpha ,\beta }}+\delta \varphi _{{\beta ,\alpha }})+\kappa ~\sigma _{{\alpha 3}}\left(\delta w_{{,\alpha }}^{0}-\delta \varphi _{\alpha }\right)\right]~dx_{3}~d\Omega \\&=\int _{{\Omega ^{0}}}\left[{\frac {1}{2}}~N_{{\alpha \beta }}~(\delta u_{{\alpha ,\beta }}^{0}+\delta u_{{\beta ,\alpha }}^{0})-{\frac {1}{2}}M_{{\alpha \beta }}~(\delta \varphi _{{\alpha ,\beta }}+\delta \varphi _{{\beta ,\alpha }})+Q_{\alpha }\left(\delta w_{{,\alpha }}^{0}-\delta \varphi _{\alpha }\right)\right]~d\Omega \end{aligned}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/5b294f8b86eafebb490f2157ab782eb1c75017c2)

여기서 응력 결과물과 응력 모멘트 결과물이 Kirchhoff 플레이트의 경우와 유사한 방식으로 정의된다.전단 결과물은 다음과 같이 정의된다.

부품별 통합 제공 ![{\begin{aligned}\delta U&=\int _{{\Omega ^{0}}}\left[-{\frac {1}{2}}~(N_{{\alpha \beta ,\beta }}~\delta u_{{\alpha }}^{0}+N_{{\alpha \beta ,\alpha }}~\delta u_{{\beta }}^{0})+{\frac {1}{2}}(M_{{\alpha \beta ,\beta }}~\delta \varphi _{{\alpha }}+M_{{\alpha \beta ,\alpha }}\delta \varphi _{{\beta }})-Q_{{\alpha ,\alpha }}~\delta w^{0}-Q_{\alpha }~\delta \varphi _{\alpha }\right]~d\Omega \\&+\int _{{\Gamma ^{0}}}\left[{\frac {1}{2}}~(n_{\beta }~N_{{\alpha \beta }}~\delta u_{\alpha }^{0}+n_{\alpha }~N_{{\alpha \beta }}~\delta u_{{\beta }}^{0})-{\frac {1}{2}}(n_{\beta }~M_{{\alpha \beta }}~\delta \varphi _{{\alpha }}+n_{\alpha }M_{{\alpha \beta }}\delta \varphi _{\beta })+n_{\alpha }~Q_{\alpha }~\delta w^{0}\right]~d\Gamma \end{aligned}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/babf6574b41c661c704d8c39ea86e4d4cbef63b9)

스트레스 텐서의 대칭은 = displaystyle N_{\과 = {\ M_beta \beta \beta \beta = {\ M_beta \beta \beta \beta  \beta \beta ![{\begin{aligned}\delta U&=\int _{{\Omega ^{0}}}\left[-N_{{\alpha \beta ,\alpha }}~\delta u_{{\beta }}^{0}+\left(M_{{\alpha \beta ,\beta }}-Q_{\alpha }\right)~\delta \varphi _{{\alpha }}-Q_{{\alpha ,\alpha }}~\delta w^{0}\right]~d\Omega \\&+\int _{{\Gamma ^{0}}}\left[n_{\alpha }~N_{{\alpha \beta }}~\delta u_{{\beta }}^{0}-n_{\beta }~M_{{\alpha \beta }}~\delta \varphi _{{\alpha }}+n_{\alpha }~Q_{\alpha }~\delta w^{0}\right]~d\Gamma \end{aligned}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/b79d08f092a2df2f126e0441e8d3974c08ea6f4e)

플레이트의 상단 표면이 단위 면적 ( ) 당 힘에 의해 적재되는 특수한 경우에 외부 힘에 의해 수행되는 가상 작업은 외부 힘에 의해 수행되는 가상 작업은

그렇다면 가상작업의 원칙에서 보면 ![{\begin{aligned}&\int _{{\Omega ^{0}}}\left[N_{{\alpha \beta ,\alpha }}~\delta u_{{\beta }}^{0}-\left(M_{{\alpha \beta ,\beta }}-Q_{\alpha }\right)~\delta \varphi _{{\alpha }}+\left(Q_{{\alpha ,\alpha }}+q\right)~\delta w^{0}\right]~d\Omega \\&\qquad \qquad =\int _{{\Gamma ^{0}}}\left[n_{\alpha }~N_{{\alpha \beta }}~\delta u_{{\beta }}^{0}-n_{\beta }~M_{{\alpha \beta }}~\delta \varphi _{{\alpha }}+n_{\alpha }~Q_{\alpha }~\delta w^{0}\right]~d\Gamma \end{aligned}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/16de140c7eb087e78e035e0ef025f2bd97ef0310)

변동의 미적분학의 표준 인수를 사용하여, 민들린-라이스너 판의 평형 방정식은 다음과 같다.

|

경계 조건

경계조건은 가상작업의 원칙에서 경계용어로 표시된다.

외력만이 판의 상단 표면에 수직력일 경우 경계조건은 다음과 같다.

스트레스-스트레인 관계

선형 탄성 Mindlin-Rissner 판의 응력-변형 관계는 다음과 같다.

은 평형 방정식에 나타나지 않기 때문에 모멘텀 균형에 아무런 영향을 미치지 않고 무시된다고 암묵적으로 가정한다.이러한 가정을 평면응력 가정이라고도 한다.직교방성 물질에 대한 나머지 응력-변형 관계는 행렬 형태로 다음과 같이 기록할 수 있다.

평형 방정식에 나타나지 않기 때문에 모멘텀 균형에 아무런 영향을 미치지 않고 무시된다고 암묵적으로 가정한다.이러한 가정을 평면응력 가정이라고도 한다.직교방성 물질에 대한 나머지 응력-변형 관계는 행렬 형태로 다음과 같이 기록할 수 있다.

그러면

![{\displaystyle {\begin{aligned}{\begin{bmatrix}N_{11}\\N_{22}\\N_{12}\end{bmatrix}}&=\int _{-h}^{h}{\begin{bmatrix}C_{11}&C_{12}&0\\C_{12}&C_{22}&0\\0&0&C_{66}\end{bmatrix}}{\begin{bmatrix}\varepsilon _{11}\\\varepsilon _{22}\\\varepsilon _{12}\end{bmatrix}}dx_{3}\\[5pt]&=\left\{\int _{-h}^{h}{\begin{bmatrix}C_{11}&C_{12}&0\\C_{12}&C_{22}&0\\0&0&C_{66}\end{bmatrix}}~dx_{3}\right\}{\begin{bmatrix}u_{1,1}^{0}\\u_{2,2}^{0}\\{\frac {1}{2}}~(u_{1,2}^{0}+u_{2,1}^{0})\end{bmatrix}}\end{aligned}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/f2773bd799eaf540f6d2a0b63459949c35498c40)

그리고

![{\displaystyle {\begin{aligned}{\begin{bmatrix}M_{11}\\M_{22}\\M_{12}\end{bmatrix}}&=\int _{-h}^{h}x_{3}~{\begin{bmatrix}C_{11}&C_{12}&0\\C_{12}&C_{22}&0\\0&0&C_{66}\end{bmatrix}}{\begin{bmatrix}\varepsilon _{11}\\\varepsilon _{22}\\\varepsilon _{12}\end{bmatrix}}dx_{3}\\[5pt]&=-\left\{\int _{-h}^{h}x_{3}^{2}~{\begin{bmatrix}C_{11}&C_{12}&0\\C_{12}&C_{22}&0\\0&0&C_{66}\end{bmatrix}}~dx_{3}\right\}{\begin{bmatrix}\varphi _{1,1}\\\varphi _{2,2}\\{\frac {1}{2}}(\varphi _{1,2}+\varphi _{2,1})\end{bmatrix}}\end{aligned}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/35f69973cdf7bd4fb0da3542e1dd3fc08b4ddb79)

전단 항의 경우

확장 강성은 수량이다.

벤딩 강성은 수량이다.

등방성 판에 대한 마인들린 이론

균일하게 두껍고 균질하며 등방성 평면의 응력-변형성 관계는 다음과 같다.

서 E 은 영의 계량형이고, 은 포아송의 비율이며,α

영의 계량형이고, 은 포아송의 비율이며,α β {\은 평면 내 변종이다

β {\은 평면 내 변종이다 .through thickness 전단 응력 및 균주는 다음에 의해 관련된다.

.through thickness 전단 응력 및 균주는 다음에 의해 관련된다.

여기서 = /( ( ( + )) 은 전단 계수다.

전단 계수다.

구성 관계

스트레스 결과물과 일반화된 변형 사이의 관계는,

![{\displaystyle {\begin{aligned}{\begin{bmatrix}N_{11}\\N_{22}\\N_{12}\end{bmatrix}}&={\cfrac {2Eh}{1-\nu ^{2}}}{\begin{bmatrix}1&\nu &0\\\nu &1&0\\0&0&1-\nu \end{bmatrix}}{\begin{bmatrix}u_{1,1}^{0}\\u_{2,2}^{0}\\{\frac {1}{2}}~(u_{1,2}^{0}+u_{2,1}^{0})\end{bmatrix}},\\[5pt]{\begin{bmatrix}M_{11}\\M_{22}\\M_{12}\end{bmatrix}}&=-{\cfrac {2Eh^{3}}{3(1-\nu ^{2})}}{\begin{bmatrix}1&\nu &0\\\nu &1&0\\0&0&1-\nu \end{bmatrix}}{\begin{bmatrix}\varphi _{1,1}\\\varphi _{2,2}\\{\frac {1}{2}}(\varphi _{1,2}+\varphi _{2,1})\end{bmatrix}},\end{aligned}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/d361c2d0da765cf68fb6344e6d8f1af5189afbe8)

그리고

벤딩 강성은 양으로 정의된다.

두께

중h {\ h은(는) 두께를 나타냄)의 경우 벤딩 강성의 형태가 있다.

중h {\ h은(는) 두께를 나타냄)의 경우 벤딩 강성의 형태가 있다.

지배 방정식

만약 우리가 판의 평면 내 확장을 무시한다면, 지배 방정식은

일반화된 변형의 관점에서, 이러한 방정식은 다음과 같이 쓰여질 수 있다.

| 변형에 따른 평형 방정식의 도출 |

| 만약 우리가 민들린 판의 지배 방정식을 확장한다면, 우리는

그것을 상기하면서.

그리고 세 개의 통치 방정식을 합치면

우리가 정의한다면

우리는 위의 방정식을 다음과 같이 쓸 수 있다.

마찬가지로 전단력 결과물과 변형 사이의 관계, 전단력 결과물의 균형에 대한 방정식을 사용하면 다음과 같은 것을 알 수 있다.

2 2  0 등 세 가지 미지식이 있으므로, 모멘트 결과의 관점에서 전단력 결과물과 지배 방정식에 대한 표현을 구분하여 찾을 수 있는 세 번째 방정식이 필요하다 0 등 세 가지 미지식이 있으므로, 모멘트 결과의 관점에서 전단력 결과물과 지배 방정식에 대한 표현을 구분하여 찾을 수 있는 세 번째 방정식이 필요하다 NTS, 그리고 이것들과 동일시하는 것.결과 방정식은 형태를 가진다. NTS, 그리고 이것들과 동일시하는 것.결과 방정식은 형태를 가진다.

따라서 변형에 관한 세 가지 지배 방정식은 다음과 같다.

|

직사각형 플레이트의 가장자리를 따라 있는 경계 조건은 다음과 같다.

라이스너의 정적 이론과의 관계

등방성 판의 전단 변형 이론에 대한 표준 구성 관계는 다음과[12][13] 같이 표현할 수 있다.

![{\displaystyle {\begin{aligned}M_{11}&=D\left[{\mathcal {A}}\left({\frac {\partial \varphi _{1}}{\partial x_{1}}}+\nu {\frac {\partial \varphi _{2}}{\partial x_{2}}}\right)-(1-{\mathcal {A}})\left({\frac {\partial ^{2}w^{0}}{\partial x_{1}^{2}}}+\nu {\frac {\partial ^{2}w^{0}}{\partial x_{2}^{2}}}\right)\right]+{\frac {q}{1-\nu }}\,{\mathcal {B}}\\[5pt]M_{22}&=D\left[{\mathcal {A}}\left({\frac {\partial \varphi _{2}}{\partial x_{2}}}+\nu {\frac {\partial \varphi _{1}}{\partial x_{1}}}\right)-(1-{\mathcal {A}})\left({\frac {\partial ^{2}w^{0}}{\partial x_{2}^{2}}}+\nu {\frac {\partial ^{2}w^{0}}{\partial x_{1}^{2}}}\right)\right]+{\frac {q}{1-\nu }}\,{\mathcal {B}}\\[5pt]M_{12}&={\frac {D(1-\nu )}{2}}\left[{\mathcal {A}}\left({\frac {\partial \varphi _{1}}{\partial x_{2}}}+{\frac {\partial \varphi _{2}}{\partial x_{1}}}\right)-2(1-{\mathcal {A}})\,{\frac {\partial ^{2}w^{0}}{\partial x_{1}\partial x_{2}}}\right]\\Q_{1}&={\mathcal {A}}\kappa Gh\left(\varphi _{1}+{\frac {\partial w^{0}}{\partial x_{1}}}\right)\\[5pt]Q_{2}&={\mathcal {A}}\kappa Gh\left(\varphi _{2}+{\frac {\partial w^{0}}{\partial x_{2}}}\right)\,.\end{aligned}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/a9359b1339f684729b029ff67700f1f0f9509d7a)

위의 방정식에서 플레이트 두께는

이 아님)이고 D= E /[ - ) ^{

이 아님)이고 D= E /[ - ) ^{![D = Eh^3/[12(1-\nu^2)]](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/1f3bf995e9bb0214179b93d14f38e7e01cf3a671) 마커스 모멘트를 정의하면

마커스 모멘트를 정의하면

![{\mathcal {M}}=D\left[{\mathcal {A}}\left({\frac {\partial \varphi _{1}}{\partial x_{1}}}+{\frac {\partial \varphi _{2}}{\partial x_{2}}}\right)-(1-{\mathcal {A}})\nabla ^{2}w^{0}\right]+{\frac {2q}{1-\nu ^{2}}}{\mathcal {B}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/e3865d48fc39866c6ad36278341d2888728d30e9)

우리는 전단 결과물을 다음과 같이 표현할 수 있다.

![{\displaystyle {\begin{aligned}Q_{1}&={\frac {\partial {\mathcal {M}}}{\partial x_{1}}}+{\frac {D(1-\nu )}{2}}\left[{\mathcal {A}}{\frac {\partial }{\partial x_{2}}}\left({\frac {\partial \varphi _{1}}{\partial x_{2}}}-{\frac {\partial \varphi _{2}}{\partial x_{1}}}\right)\right]-{\frac {\mathcal {B}}{1+\nu }}{\frac {\partial q}{\partial x_{1}}}\\[5pt]Q_{2}&={\frac {\partial {\mathcal {M}}}{\partial x_{2}}}-{\frac {D(1-\nu )}{2}}\left[{\mathcal {A}}{\frac {\partial }{\partial x_{1}}}\left({\frac {\partial \varphi _{1}}{\partial x_{2}}}-{\frac {\partial \varphi _{2}}{\partial x_{1}}}\right)\right]-{\frac {\mathcal {B}}{1+\nu }}{\frac {\partial q}{\partial x_{2}}}\,.\end{aligned}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/17cba4884439133de00955b12c38f2795efeed27)

이러한 관계와 평형 통치 방정식은 결합할 경우 일반화된 변위라는 관점에서 다음과 같은 표준적 평형 방정식으로 이어진다.

어디에

민들린의 이론에서 w w는 판의 중간표면의 횡변위이며 수량

수량 1 }, 2 은 x

1 }, 2 은 x 에

에 대한 중간표면 정상 회전이다}:{1}- 각각

대한 중간표면 정상 회전이다}:{1}- 각각 .이 이론의 표준 파라미터는 = 및

.이 이론의 표준 파라미터는 = 및 = 0 이다

= 0 이다 전단 보정 계수 은(는) 일반적으로

전단 보정 계수 은(는) 일반적으로 이 / 6이다

이 / 6이다

한편 라이스너의 이론에서 0 w는 가중평균 가로변위이고,

가중평균 가로변위이고,  2 }}는 민들린의 이론과 같지 않은 등가 회전이다

2 }}는 민들린의 이론과 같지 않은 등가 회전이다 .

.

Kirchhoff-Love 이론과의 관계

키르흐호프-러브 이론의 순간 합을 다음과 같이 정의한다면

라는 것을 보여줄 수 있다.

여기서 은 (는) = 0 {\ \nabla}\^{Phi =과(와) 같은 생체 함수로

(는) = 0 {\ \nabla}\^{Phi =과(와) 같은 생체 함수로 만일 이

만일 이 Kirchhoff-Love 판에 대해 예측된 경우,

Kirchhoff-Love 판에 대해 예측된 경우,

여기서 }은 는) 라플라스틱 방정식을 만족하는 함수로서 2 =

는) 라플라스틱 방정식을 만족하는 함수로서 2 =  .정상의 회전은 Kirchhoff-Love plate의 변위와 관련이 있다.

.정상의 회전은 Kirchhoff-Love plate의 변위와 관련이 있다.

어디에

참조

- ^ a b Uflyand, Yay. S., 1948년, 빔과 플레이트의 횡진동에 의한 파장 전파, PMM: 응용수학과 역학의 저널, 12권, 287-300 (러시아어)

- ^ R. D. Mindlin, 1951년, 등방성, 탄성 판의 휨 운동에 대한 회전 관성 및 전단 영향, ASME Journal of Applied Mechanics, Vol. 18 페이지 31–38.

- ^ 엘리사코프, I,2020, Timoshenko-Ehrenfest Beam and Uflyand-Mindlin Plate Irons on Timoshenko-Ehrenfest Beam and Uflyand-Mindlin Plate 이론, World Scientific, 싱가포르, ISBN978-981-3236-51-6

- ^ 안드로노프, I.V.,2007, Uflyand-Mindlin 모델, 음향물리학, Vol. 53(6), 653-659가 기술한 무한 플레이트 내 콤팩트 장애물에 의한 산란 문제의 분석적 특성과 고유성

- ^ 엘리사코프, I, 하체, F. , 챌라멜 N, 2017, 점근 및 변이성 기반 Uflyand-Mindlin Plate Models, International Journal of Engineering Science, Vol. 116, 58-73

- ^ Loktev, A.A.2011, 구형 중심과 프리스트레스트 정방성 Uflyand-Mindlin Plate, Acta Mechanicalica, Vol.22(1-2), 17-25의 동적 접촉

- ^ 로시킨 Y.A.와 시티코바 M.V., 탄성봉과 민들린판의 충격 상호작용의 문제, 국제응용역학, 제29(2), 제118-125, 1993.

- ^ Wojnar, R.,79년, Uflyand-Mindlin Plate, Bulletin de l'Academy Polonaise des Science – 세리에 데스 사이언스 기법, 제27권(8-9), 731-740

- ^ 엘리사코프, 나는, 1994년,"Mindlin 판의 진동해석을 위한 볼로틴의 동적 에지 효과법의 일반화,"1994년 소음 제어공학에 관한 전국회의인 절차(J.M.Cuschieri, S.A.L. Gleggg 및 D.M)예거, 에드스), 뉴욕, 911 916페이지

- ^ E. 레이스너, 1945년, 탄성판의 휨에 대한 횡단 전단 변형의 영향, 응용역학의 ASME 저널, 12, pp.A68-77.

- ^ 레디, J. N, 1999, 탄성판의 이론과 분석, 테일러와 프란시스, 필라델피아.

- ^ a b Lim, G. T.와 Reddy, J. N., 2003. 판에 대한 표준 휨 관계, 국제 고형물 및 구조 저널, vol. 40, 페이지 3039–3067.

- ^ 이 방정식들은 앞의 논의와는 약간 다른 부호 규약을 사용한다.

참고 항목

(는) 적용된 평면 외 부하로, 평면 내 응력 결과물은 다음과 같이 정의된다.

(는) 적용된 평면 외 부하로, 평면 내 응력 결과물은 다음과 같이 정의된다.

![{\begin{aligned}\delta U&=\int _{{\Omega ^{0}}}\int _{{-h}}^{h}{\boldsymbol {\sigma }}:\delta {\boldsymbol {\epsilon }}~dx_{3}~d\Omega =\int _{{\Omega ^{0}}}\int _{{-h}}^{h}\left[\sigma _{{\alpha \beta }}~\delta \varepsilon _{{\alpha \beta }}+2~\sigma _{{\alpha 3}}~\delta \varepsilon _{{\alpha 3}}\right]~dx_{3}~d\Omega \\&=\int _{{\Omega ^{0}}}\int _{{-h}}^{h}\left[{\frac {1}{2}}~\sigma _{{\alpha \beta }}~(\delta u_{{\alpha ,\beta }}^{0}+\delta u_{{\beta ,\alpha }}^{0})-{\frac {x_{3}}{2}}~\sigma _{{\alpha \beta }}~(\delta \varphi _{{\alpha ,\beta }}+\delta \varphi _{{\beta ,\alpha }})+\kappa ~\sigma _{{\alpha 3}}\left(\delta w_{{,\alpha }}^{0}-\delta \varphi _{\alpha }\right)\right]~dx_{3}~d\Omega \\&=\int _{{\Omega ^{0}}}\left[{\frac {1}{2}}~N_{{\alpha \beta }}~(\delta u_{{\alpha ,\beta }}^{0}+\delta u_{{\beta ,\alpha }}^{0})-{\frac {1}{2}}M_{{\alpha \beta }}~(\delta \varphi _{{\alpha ,\beta }}+\delta \varphi _{{\beta ,\alpha }})+Q_{\alpha }\left(\delta w_{{,\alpha }}^{0}-\delta \varphi _{\alpha }\right)\right]~d\Omega \end{aligned}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/5b294f8b86eafebb490f2157ab782eb1c75017c2)

![{\begin{aligned}\delta U&=\int _{{\Omega ^{0}}}\left[-{\frac {1}{2}}~(N_{{\alpha \beta ,\beta }}~\delta u_{{\alpha }}^{0}+N_{{\alpha \beta ,\alpha }}~\delta u_{{\beta }}^{0})+{\frac {1}{2}}(M_{{\alpha \beta ,\beta }}~\delta \varphi _{{\alpha }}+M_{{\alpha \beta ,\alpha }}\delta \varphi _{{\beta }})-Q_{{\alpha ,\alpha }}~\delta w^{0}-Q_{\alpha }~\delta \varphi _{\alpha }\right]~d\Omega \\&+\int _{{\Gamma ^{0}}}\left[{\frac {1}{2}}~(n_{\beta }~N_{{\alpha \beta }}~\delta u_{\alpha }^{0}+n_{\alpha }~N_{{\alpha \beta }}~\delta u_{{\beta }}^{0})-{\frac {1}{2}}(n_{\beta }~M_{{\alpha \beta }}~\delta \varphi _{{\alpha }}+n_{\alpha }M_{{\alpha \beta }}\delta \varphi _{\beta })+n_{\alpha }~Q_{\alpha }~\delta w^{0}\right]~d\Gamma \end{aligned}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/babf6574b41c661c704d8c39ea86e4d4cbef63b9)

![{\begin{aligned}\delta U&=\int _{{\Omega ^{0}}}\left[-N_{{\alpha \beta ,\alpha }}~\delta u_{{\beta }}^{0}+\left(M_{{\alpha \beta ,\beta }}-Q_{\alpha }\right)~\delta \varphi _{{\alpha }}-Q_{{\alpha ,\alpha }}~\delta w^{0}\right]~d\Omega \\&+\int _{{\Gamma ^{0}}}\left[n_{\alpha }~N_{{\alpha \beta }}~\delta u_{{\beta }}^{0}-n_{\beta }~M_{{\alpha \beta }}~\delta \varphi _{{\alpha }}+n_{\alpha }~Q_{\alpha }~\delta w^{0}\right]~d\Gamma \end{aligned}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/b79d08f092a2df2f126e0441e8d3974c08ea6f4e)

![{\begin{aligned}&\int _{{\Omega ^{0}}}\left[N_{{\alpha \beta ,\alpha }}~\delta u_{{\beta }}^{0}-\left(M_{{\alpha \beta ,\beta }}-Q_{\alpha }\right)~\delta \varphi _{{\alpha }}+\left(Q_{{\alpha ,\alpha }}+q\right)~\delta w^{0}\right]~d\Omega \\&\qquad \qquad =\int _{{\Gamma ^{0}}}\left[n_{\alpha }~N_{{\alpha \beta }}~\delta u_{{\beta }}^{0}-n_{\beta }~M_{{\alpha \beta }}~\delta \varphi _{{\alpha }}+n_{\alpha }~Q_{\alpha }~\delta w^{0}\right]~d\Gamma \end{aligned}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/16de140c7eb087e78e035e0ef025f2bd97ef0310)

평형 방정식에 나타나지 않기 때문에 모멘텀 균형에 아무런 영향을 미치지 않고 무시된다고 암묵적으로 가정한다.이러한 가정을 평면응력 가정이라고도 한다.

평형 방정식에 나타나지 않기 때문에 모멘텀 균형에 아무런 영향을 미치지 않고 무시된다고 암묵적으로 가정한다.이러한 가정을 평면응력 가정이라고도 한다.

![{\displaystyle {\begin{aligned}{\begin{bmatrix}N_{11}\\N_{22}\\N_{12}\end{bmatrix}}&=\int _{-h}^{h}{\begin{bmatrix}C_{11}&C_{12}&0\\C_{12}&C_{22}&0\\0&0&C_{66}\end{bmatrix}}{\begin{bmatrix}\varepsilon _{11}\\\varepsilon _{22}\\\varepsilon _{12}\end{bmatrix}}dx_{3}\\[5pt]&=\left\{\int _{-h}^{h}{\begin{bmatrix}C_{11}&C_{12}&0\\C_{12}&C_{22}&0\\0&0&C_{66}\end{bmatrix}}~dx_{3}\right\}{\begin{bmatrix}u_{1,1}^{0}\\u_{2,2}^{0}\\{\frac {1}{2}}~(u_{1,2}^{0}+u_{2,1}^{0})\end{bmatrix}}\end{aligned}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/f2773bd799eaf540f6d2a0b63459949c35498c40)

![{\displaystyle {\begin{aligned}{\begin{bmatrix}M_{11}\\M_{22}\\M_{12}\end{bmatrix}}&=\int _{-h}^{h}x_{3}~{\begin{bmatrix}C_{11}&C_{12}&0\\C_{12}&C_{22}&0\\0&0&C_{66}\end{bmatrix}}{\begin{bmatrix}\varepsilon _{11}\\\varepsilon _{22}\\\varepsilon _{12}\end{bmatrix}}dx_{3}\\[5pt]&=-\left\{\int _{-h}^{h}x_{3}^{2}~{\begin{bmatrix}C_{11}&C_{12}&0\\C_{12}&C_{22}&0\\0&0&C_{66}\end{bmatrix}}~dx_{3}\right\}{\begin{bmatrix}\varphi _{1,1}\\\varphi _{2,2}\\{\frac {1}{2}}(\varphi _{1,2}+\varphi _{2,1})\end{bmatrix}}\end{aligned}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/35f69973cdf7bd4fb0da3542e1dd3fc08b4ddb79)

영의 계량형이고,

영의 계량형이고,

![{\displaystyle {\begin{aligned}{\begin{bmatrix}N_{11}\\N_{22}\\N_{12}\end{bmatrix}}&={\cfrac {2Eh}{1-\nu ^{2}}}{\begin{bmatrix}1&\nu &0\\\nu &1&0\\0&0&1-\nu \end{bmatrix}}{\begin{bmatrix}u_{1,1}^{0}\\u_{2,2}^{0}\\{\frac {1}{2}}~(u_{1,2}^{0}+u_{2,1}^{0})\end{bmatrix}},\\[5pt]{\begin{bmatrix}M_{11}\\M_{22}\\M_{12}\end{bmatrix}}&=-{\cfrac {2Eh^{3}}{3(1-\nu ^{2})}}{\begin{bmatrix}1&\nu &0\\\nu &1&0\\0&0&1-\nu \end{bmatrix}}{\begin{bmatrix}\varphi _{1,1}\\\varphi _{2,2}\\{\frac {1}{2}}(\varphi _{1,2}+\varphi _{2,1})\end{bmatrix}},\end{aligned}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/d361c2d0da765cf68fb6344e6d8f1af5189afbe8)

![{\displaystyle {\begin{aligned}M_{11}&=D\left[{\mathcal {A}}\left({\frac {\partial \varphi _{1}}{\partial x_{1}}}+\nu {\frac {\partial \varphi _{2}}{\partial x_{2}}}\right)-(1-{\mathcal {A}})\left({\frac {\partial ^{2}w^{0}}{\partial x_{1}^{2}}}+\nu {\frac {\partial ^{2}w^{0}}{\partial x_{2}^{2}}}\right)\right]+{\frac {q}{1-\nu }}\,{\mathcal {B}}\\[5pt]M_{22}&=D\left[{\mathcal {A}}\left({\frac {\partial \varphi _{2}}{\partial x_{2}}}+\nu {\frac {\partial \varphi _{1}}{\partial x_{1}}}\right)-(1-{\mathcal {A}})\left({\frac {\partial ^{2}w^{0}}{\partial x_{2}^{2}}}+\nu {\frac {\partial ^{2}w^{0}}{\partial x_{1}^{2}}}\right)\right]+{\frac {q}{1-\nu }}\,{\mathcal {B}}\\[5pt]M_{12}&={\frac {D(1-\nu )}{2}}\left[{\mathcal {A}}\left({\frac {\partial \varphi _{1}}{\partial x_{2}}}+{\frac {\partial \varphi _{2}}{\partial x_{1}}}\right)-2(1-{\mathcal {A}})\,{\frac {\partial ^{2}w^{0}}{\partial x_{1}\partial x_{2}}}\right]\\Q_{1}&={\mathcal {A}}\kappa Gh\left(\varphi _{1}+{\frac {\partial w^{0}}{\partial x_{1}}}\right)\\[5pt]Q_{2}&={\mathcal {A}}\kappa Gh\left(\varphi _{2}+{\frac {\partial w^{0}}{\partial x_{2}}}\right)\,.\end{aligned}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/a9359b1339f684729b029ff67700f1f0f9509d7a)

![D = Eh^3/[12(1-\nu^2)]](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/1f3bf995e9bb0214179b93d14f38e7e01cf3a671)

![{\mathcal {M}}=D\left[{\mathcal {A}}\left({\frac {\partial \varphi _{1}}{\partial x_{1}}}+{\frac {\partial \varphi _{2}}{\partial x_{2}}}\right)-(1-{\mathcal {A}})\nabla ^{2}w^{0}\right]+{\frac {2q}{1-\nu ^{2}}}{\mathcal {B}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/e3865d48fc39866c6ad36278341d2888728d30e9)

![{\displaystyle {\begin{aligned}Q_{1}&={\frac {\partial {\mathcal {M}}}{\partial x_{1}}}+{\frac {D(1-\nu )}{2}}\left[{\mathcal {A}}{\frac {\partial }{\partial x_{2}}}\left({\frac {\partial \varphi _{1}}{\partial x_{2}}}-{\frac {\partial \varphi _{2}}{\partial x_{1}}}\right)\right]-{\frac {\mathcal {B}}{1+\nu }}{\frac {\partial q}{\partial x_{1}}}\\[5pt]Q_{2}&={\frac {\partial {\mathcal {M}}}{\partial x_{2}}}-{\frac {D(1-\nu )}{2}}\left[{\mathcal {A}}{\frac {\partial }{\partial x_{1}}}\left({\frac {\partial \varphi _{1}}{\partial x_{2}}}-{\frac {\partial \varphi _{2}}{\partial x_{1}}}\right)\right]-{\frac {\mathcal {B}}{1+\nu }}{\frac {\partial q}{\partial x_{2}}}\,.\end{aligned}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/17cba4884439133de00955b12c38f2795efeed27)

(는)

(는)

Kirchhoff-Love 판에 대해 예측된 경우,

Kirchhoff-Love 판에 대해 예측된 경우,