음성 치료

Voice therapy| 음성 치료 | |

|---|---|

| 전문 | 음성학 |

음성 치료는 성악기 폐쇄, 피치, 음량, 음질 등 성악 파라미터를 대상으로 하는 기법과 절차로 구성된다.이 치료법은 음성 언어 병리학자에 의해 제공되며,[1] 주로 성전환 음성 치료의 경우처럼 음성 장애의 관리를 돕거나 전반적인 음질을 변화시키는 데 사용된다.성악 교육학은 노래를 부르기 위해 목소리를 바꾸는 관련 분야다.음성 치료는 또한 성 위생과 다른 안전한 말하기 또는 노래 연습과 같은 예방 조치를 가르치는 역할을 할 수 있다.[2]

오리엔테이션

음성 치료에는 경영에 대한 여러 가지 지향점이 있다.음성 치료에 대한 접근법은 개인마다 달라지는데, 이는 정해진 치료 방법이 모든 개인에게 적용되지 않기 때문이다.[3]구체적인 치료방법은 장애의 유형과 심각성은 물론 개인적, 문화적 특성과 같은 개인의 자질을 고려해야 한다.[4]몇 가지 공통적인 방향은 아래에 설명되어 있다.

증상적

증상성 음성 요법은 음성 장애로 인해 발생하는 증상을 직간접적으로 수정하는 것을 목적으로 한다.[5][6][4]기법은 개인에게 가장 적합한 음성의 생산과 유지를 용이하게 하기 위해 구현된다.[6]증상성 음성 요법은 호흡, 음음, 공명, 음성, 소리, 비율, 후두 근육 긴장을 조절할 수 있으며 성별을 재지정하는 음성 변화를 도울 수 있다.[6]

생리학

생리적 음성 요법은 성기 메커니즘의 생리 장애로 인해 음성 장애가 발생했을 때 채택될 수 있다.[5][6]요법은 호흡, 음성, 공명에 영향을 미치는 비정상적인 생리적 활동을 직접적으로 수정한다.[6][4]생리학적 음성 요법은 다양한 서브시스템들 사이의 균형을 만드는 것을 목표로 한다.[4]

위생적인

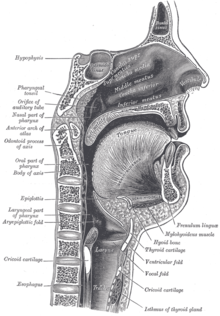

위생적인 음성 치료는 음성 기능 장애를 초래하는 부적절한 음성 행동을 수정하거나 제거하는 것을 포함한다.일단 행동이 수정되면, 음성은 정상 상태로 개선될 수 있다.[5][6]생리적 메커니즘을 직접 겨냥하지 않고 음성을 개선한다.[6]위생적인 음성 요법은 음성 장애의 관리와 예방에 모두 사용되는 다른 기술을 사용한다.장애 관리를 위해, 위생적인 음성 요법은 보통 다른 음성 요법과 함께 사용된다.성 위생 프로그램은 많은 다른 요소들을 포함할 수 있지만, 보통 언어와 비언어적인 측면을 포함한다.언어 측면에는 큰 소리 및 사용량을 다루는 것이 포함된다.반면에 비언어 구성요소는 일반적으로 알레르기 또는 후두 역류 같은 구성요소를 다룬다.음성 위생 프로그램에는 음성 작동 방식(예: 해부학 및 생리학)에 대한 학습에 대한 구성 요소도 포함될 수 있다.[7]

보다 나은 음성 건강을 위한 일부 음성 위생 지침:

- 음파 외상의 행동(즉, 목 청소, 소리 지르기, 응원, 과도한 울기, 광범위한 배경 소음에 대해 말하기, 적절한 경우 음성 증폭 사용 증가)을 피하십시오.

- 알코올, 카페인 및 약물(즉, 담배, 레크리에이션 약물, 비스테로이드성 항염화제 및 아스피린)의 사용을 줄이거나 제거한다.

- 상부 호흡기의 가습도를 증가시킨다(즉, 물을 더 많이 마시고, 가능하면 환경 습도를 증가시키며, 건조하거나 먼지가 많은 환경에서 보내는 시간을 감소시킨다).

- 음성 사용량이 너무 많거나 후두부 수술 후 음성을 줄이십시오.[5][8]

정신발달성

심신성 음성요법은 음성을 발생시키고 영구화하는 심리적, 정서적 요인을 살펴보고, 음성을 향상시키기 위해 이러한 요인을 수정하는 데 초점을 맞춘다.[5][6]

절충학

다양한 음성 치료 방향은 서로 배타적이지 않다.어떤 방향의 조합도 치료에 사용될 수 있다.이것은 절충성 음성치료로 알려져 있다.[5][6]

절차들

성대수술

호르몬 대체요법과 성별 재배치 수술은 여성의 외모를 더 많이 유발할 수 있지만, 목소리의 음조나 소리를 바꾸는 데는 거의 도움이 되지 않는다.성악 구조를 바꾸기 위해 많은 수술 절차가 존재한다.음성 치료와 함께 사용할 수 있는 기능:

- 갑상선 기능 저하 근사치(CTA) (가장 일반적)

- 후랑고플라스티

- 티로히이드 근사치

- 후두축소수술(성대축소수술)

- 레이저 지원 음성 조정(LAVA)

음성 보형물

음성 보형물은 보통 실리콘으로 만들어진 인공 장치로 후두정맥화된 환자들이 말을 할 수 있도록 돕는다.

적용들

생리적 음성 요법

액센트 메서드

치료 시 사용할 수 있는 생리학적 음성 치료 접근법은 다양하다.[9]음성 치료에 사용되는 전체론적 접근법의 한 예로, 음성 생산과 음성 생산을 모두 향상시키기 위한 방법으로 도입된 스미스 액센트 방법이 있다.이 기법은 더듬거림, 호흡곤란, 호흡곤란, 호흡곤란, 호흡곤란 등을 치료하고 호흡, 표현, 리듬의 조절력을 높이는 데 사용할 수 있다.[10]

억양 방법의 주요 대상은 다음과 같다.

- 폐 출력을 높이려면 다음과 같이 하십시오.

- 근육의 긴장을 줄이기 위해

- 글로티스 폐기물을 줄이기 위해

- 말하는 동안 목소리가 접히는 진동 패턴을 안정시키기 위해서입니다.[11][12]

액센트 방식은 일주일에 2~3회, 20분 단위로 시행된다.시술은 다이아프램 호흡과 율동적인 모음극의 2부작이다.다이아프램 호흡 중에는 복식호흡과 근육 이완을 유도하고 감시하는 훈련을 받는다.그 후 리듬은 두 번째 소리에 악센트가 가미된 두 박자로 소개된다.악센트가 있는 리듬은 적절한 호흡법을 유지하면서 세 가지 속도(라르고, 안단테, 알레그로)에서 더 긴 음성으로 일반화된다.그런 다음 반복, 구절 읽기, 대화, 독백의 사용을 통해 리듬이 실제 언어에 일반화된다.[12][11]

증상성 음성 치료

챈트-토크

증상적 음성 요법에 해당하는 치료법은 매우 다양하다.[9]증상적 음성 치료 방법의 한 예가 챈트 토크 접근법이다.챈트-토크 방식은 리듬과 프로소딕 패턴과 같은 구호 스타일의 음악에서 발견되는 기존의 특성을 사용한다.이 요법은 발성 피로를 유발하는 음성 노력을 줄이기 위해 사용된다.[9]샹트요법은 음성과 음질에 영향을 주어 과기능을 최소화하는데 사용된다.그 기법은 음악 구호에서 찾을 수 있는 지속적인 음질을 이용한다.보다 구체적으로 말하면, 음운기 동안 음성의 음조를 높이고, 모음을 연장하며, 음절을 절제하고, 단어 초기의 글로탈 공격을 줄인다.[13]

챈트 토크 접근법의 목표는 음성 품질과 피치 기술을 사용하여 말하는 동안 사용되는 노력을 줄이는 것이다.이 기법은 녹음의 사용을 통해 먼저 입증되며, 환자는 이후 지정된 음성 패턴을 모방하도록 요청 받는다.일단 이 구호가 숙달되면 환자는 20초 교대로 외침과 일반 기록부에서 소리내어 읽도록 한다.환자들은 외침을 최소한으로 줄이면서 모음 연장과 부드러운 글래터럴 워드 온셋을 유지해야 한다.세션은 청각 피드백을 제공하기 위해 기록된다.[13]

공명 음성 치료

공명 음성은 배우나 가수들에게 음성 생산을 향상시키기 위해 종종 가르쳐지는 기술이다.[8]공명 음성 치료는 고객들에게 성대 접기 트라우마를 줄이기 위해 공명 음성을 사용하도록 가르친다.공명 음성은 최소 유도(폐쇄) 성대 접힘으로 생성된다.이 기법은 서로 진동하는 성대의 힘을 줄여 트라우마를 줄이고 치유가 가능하다.[14]Lessac-Masden 공명 음성 테라피(LMRVT), Luming, Y-Buzz 등 다양한 프로그램이 연구되어 공명 음성을 가르치는 데 도움을 주고 있다.[14]

각 프로그램은 공명 음성을 가르치기 위해 약간 다른 전략을 사용한다.그러나 이들은 모두 비슷한 위계 구조를 갖고 있으며 최소한의 노력으로 강하고 맑은 목소리를 내는 목표를 공유하고 있다.[14]앞서 언급한 프로그램들에서 의뢰인은 비음, 모음에서 공명을 만들어내려고 노력하는 것으로 시작하여 단어, 문장, 대화에서 이 기법을 사용하게 된다.[14]음성 치료 중 임상의사는 환자가 자신의 목소리를 어디에서 '감동'하는지 논의함으로써 환자들의 공명 음성을 개념화하는데 도움을 주는 경우가 많다.난독증 환자들은 종종 그들의 목소리를 목에서 진동하는 것으로 묘사한다.[8]공명하는 목소리는 더 높고 더 앞으로 진동하며, 치골능선과 맥시골에서 느껴지는 것으로 묘사된다.[14]

레인지 확장 및 안정화 기법(REST) 및 연습

레인지 확장 및 안정화 기법(REST)과 연습은 다양한 음성 장애와 관련이 있는 피치 범위 감소, 소음 감소, 음성 불안정 등의 표적 증상이다.[15]이러한 증상을 목표로 하는 세 가지 주요 운동이 있다.첫 번째는 "스트레칭(stretching)" 운동으로 불리며 피치 레인지를 목표로 한다.고객은 그들의 편안한 피치를 찾으라는 요청을 받고, 그리고 글라이딩 기법을 사용하여 천천히 옥타브의 1/3을 올라간 다음, 한 번 들이마시면 그들의 편안한 피치로 부드럽게 돌아간다.이 절차는 숨을 내쉬고 1~2초간 휴식을 취한 후 2~3회 반복해야 한다.고객이 개선됨에 따라 옥타브 레벨을 높일 수 있다.두 번째는 '저항' 운동이라고 하며 시끄러운 것에 초점을 맞춘다.고객이 편안한 음조를 사용하고 부드러운 음성에서 큰 음성으로 3~4초간 전환한 후 숨을 내쉬도록 한다.고객이 목소리를 낮추지 않고 이렇게 하도록 훈련하는 것이 중요하다.세 번째는 '보험' 운동이라고 하는데, 고객은 숨을 내쉬는 것을 조절하여 가능한 한 길게 노트를 들고 있으라는 지시를 받는다(이것은 3-4개의 편안한 투구로 해야 한다.[8]

성교육학

노래에 대한 성악 교육학, 특히 오페라

- 특정 사투리나 억양을 구사해야 하는 배우를 위한 사투리 트레이닝

많은 트랜스젠더 여성들이 시스젠더 여성처럼 노래하고 싶어하지만 여성스러운 목소리를 내기 위해서는 많은 훈련이 필요할 것이다.호르몬 대체요법을 시작하는 대부분의 임신 전 남성들이 이 질을 유지할 가능성이 더 높은 이유다.자세한 내용은 카스트라토를 참조하십시오.

트랜스젠더 개인의 음성 치료

성전환의 일환으로 트랜스 여성과 트랜스 남성이 성전환의 일환으로 수행하는 비수술적 기법. 그들의 목소리의 인식된 성별이 자신의 성별과 일치하도록 하기 위한 것이다.[16]음성 여성화는 외과적 기술, 언어치료, 자기계발 프로그램, 그리고 인식된 남성 소리 목소리로부터 여성 소리 목소리를 얻기 위한 다른 일반적인 기술들의 원하는 결과물이다.음성 남성화는 남성다운 목소리를 얻기 위해 동일한 절차와 기법을 사용하는 것이다.

후두절제술 후 음성관리

- 일부 후두정증 환자들은 식도 음성의 사용을 통해 의사소통을 하는데 성공할 수 있는데, 식도 음성을 삼킨 다음, 음성을 생산하면서 점차적으로 방출된다.[17]

- 또 다른 사람들은 환자의 구강에서 진동을 일으켜 더 이상 공기가 성주름을 통과하지 않으면 스스로 생산할 수 없는 전기장착기(외부 진동 장치)를 사용할 수도 있다.[17]

- 후두절제술 후 현재 의학적 표준은 기관절제술 펑크인데, 음성 보형물을 삽입하는 것을 포함한다.

보형물을 이용한 음성치료

음성 보형물은 보통 실리콘으로 만들어진 인공 장치로 후두정화 환자의 말을 돕기 위해 사용된다.목에는 성대주름 아래 튜브를 삽입해 입과 코를 통해 공기가 관을 통과할 수 있도록 했다.[18]총 후두절제술 이후, 공기는 더 이상 성대주름을 통과하지 않을 것이며, 구전으로 의사소통하는 능력을 크게 변화시킬 것이다.[18]경우에 따라서는 수술 전처럼 손가락으로 관을 막고 숨을 쉴 수도 있고, 관에 판막을 부착할 수도 있는데, 이것은 음식이 풍관에 들어가지 못하게 하면서 공기가 들어갈 수 있게 하는 역할을 한다.다른 곳에서는 저항성, 감염성, 부족한 공기로 인해 이것이 실행 가능한 선택이 아니다.[18]음성 요법은 사람이 구두로 의사소통할 수 있는 능력을 되찾는 수단으로 이용될 수 있다.음성 보형물과 인공호흡기는 스피커 볼륨과 스피커 음성의 전반적인 품질에 영향을 미칠 수 있다.[18]인공호흡기 설정의 가능한 조정뿐만 아니라 음성 치료의 도움을 받아, 기기의 기능적 사용에 익숙해지고 일상적 의사소통에 참여하는 데 필요한 기술과 기술을 배우는 것이 목표다.[3]

후두절제술 후 다른 유형의 언어치료:커뮤니케이션 전략

튜브와 함께 인공호흡기를 사용하는 경우, 인공호흡기의 주기 사이에는 긴 휴식이 있다.이 침묵의 순간들 동안, 다른 누군가가 말하기 시작할 수 있고, 따라서 인공호흡기로 사람의 회전을 빼앗을 수 있다.후두절제술을 받은 사람은 대화에 참여해야 할 공간을 확보하기 위해 음성언어 병리학자(SLP)가 제공하는 것과 같은 도구와 기술을 사용할 수 있다.[3]SLP는 또한 그들에게 이익이 될 수 있는 의사소통 전략에 대해 그 사람과 그들과 자주 상호작용하는 사람들에게 정보를 제공할 수 있다.[3]

소아 음성 치료

보고된 유병률은 데이터 수집의 종류와 데이터가 그려진 위치에 따라 크게 다르지만 어린이의 경우 음성 장애와 난독증이 꽤 흔하다.일부 추정치는 학령기 아동의 6~38% 사이,[19] 다른 추정치는 2~23%[20] 사이인 것으로 나타났다.난독증은 학창시절에 여성보다 남성아이들에게 더 흔하다.반대로 13세부터 성인기까지의 장애는 여성들에게서 더 흔하게 나타난다.[19][21]성악 결절과 같은 다른 음성 장애도 어린이들에게 흔하게 나타나며, 특히 17-30%[22]의 발병률을 보이는 사춘기가 시작되기 전에 발생한다.어린이에게 발생하는 가장 흔한 성병리학으로는 결절(경우 55~68%)과 선천성 병변으로 인한 손상(경우 27~41%)이 있다.[19][23]어린이들의 다른 일반적인 병리학으로는 성대접종 낭종과 용종이 있다.[20]아동에게 난독증이 있는 것은 학업과 가정 생활에서 심리적 행복과 사회적 기능에 영향을 미칠 수 있고, 일상적 기능을 수행하는 아이의 능력에 상당한 영향을 미칠 수 있다.[19][20][21]게다가 소아성 장애는 성인기로 진행되어 결과적으로 개인적, 직업적 야망에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.[21]이러한 결과, 미국은 학업 성적에 영향을 미치는 음성 장애가 있는 아동은 학교 내 서비스를 받을 권리가 있다는 내용을 담은 장애인 개인법을 통해 연방의 의무를 이행했다.[21]그럼에도 불구하고 학교 기반 서비스의 기준은 해석에 달려 있으며, 음성 장애가 있는 아동은 치료에 대한 접근성이 일정하지 않다.[20]

역학

역학적으로 구별되는 다양한 종류의 난독증이 있다.

- 급성기독증은 보통 전염성 발병에 의해 유발된다.

- 내분비 병리학 유도 VT

- 만성적인 소아 음성 장애로 이어지는 후두 질환.[19]

- 성대 결절/ 낭종, VPI(전방적결절) 및 전방 글롯틱 거미줄, 성대마비

- 기능적 음성 장애(즉, 신경학적/해부학적 병리학 없음)

- 근육 장력 이상증, 부버포니아/근위성 가성증

소아 음성팀

소아 음성 치료는 음성 치료 팀을 구성하는 다학제 의료 전문의들의 공동 작업을 포함한다.[20]소아과 사례에서 음성 언어 병리학자(S-LP)는 보통 1차 치료 제공기관이다.[20]그의 일은 관련된 문제에 따라 다른 팀원들에 의해 촉진될 수 있다.여기에는 소아 이비인후과 전문의, 맥박학자/알레르기스트 및 간호사가 포함된다.[20]또한, 음성 치료 팀의 다른 구성원들은 일반 의사, 외과의사, 사회복지사, 직업 치료사, 영양사, 위장병 전문의, 약사를 포함할 수 있다.[20]음성 서비스는 병원, 클리닉, 학교, 개인 가정 등 다양한 환경에서 제공될 수 있다.[20]

평가

- 인터뷰:아동기 난독증의 첫 번째 단계는 면접이다.면접에서 임상의는 난독증, 발병 연령(초기/월기는 선천적 병리학을, 학령(3~4년)은 후천적 병리학을, 후천적 병리학을 암시하는 사람)을 누가 처음 알아차렸는지, 또 장애의 진화를 누가 알아냈는지 알아야 한다.[19]장애의 발현에 있어서의 변화는 음성 요법을 지도하는 데 큰 도움이 될 수 있다.[19][23]예를 들어, 주말에 음성이 향상되었다면, 이것은 발성 행동의 근본적인 문제를 암시할 수 있다.마찬가지로 맥락에 관계없이 음성 병리학이 안정적이거나 현저하게 변화한 상태를 유지했다면, 그것은 발성 노력과 무관하고 발성 구조의 선천적 기형을 암시하는 것일 가능성이 높다.[19]또한 면담 과정에는 의료진에게 아동에 영향을 미치는 잠재적 위험 요인(예: 미성숙, NICU 체류, 가족력, 이비인후과 수술, 청각장애 등)[19][23]을 알리는 철저한 이력 수집도 포함된다.이러한 경우 임상의는 호흡곤란을 일으킬 수 있는 삼킴, 폐렴 및 소화기 장애를 검사해야 한다.[19][24]면접에서 주목해야 할 다른 중요한 요소로는 아이의 성격(즉, 내성적인/외향적인, 근심 없는/불편한)과 의사소통 방법, 그리고 가정과 학교 환경이 어떤지를 들 수 있다.이 모든 요소들은 어린이의 사회적 기능에 미치는 영향뿐만 아니라, 음성 장애 자체에 기여할 수 있다.[19]

- 음성 기능 평가: 음성 기능의 임상 평가에는 후두 검사, 음성 특성에 대한 지각 검사, 음성 샘플 채취(읽기, 노래하기, 큰 목소리, 긴 모음 등) 및 음성 행동 검사( 자세, 균형, 얼굴과 목 근육 활동, 호흡 제스처)가 포함된다.[19]또한 최대 통화 시간(MPT), 지터, s/z 비율 및 기타 관련 음향 특징(강도, 톤, 볼륨 피치)의 객관적인 계측 측정도 포함한다.[19]음질을 검사하는 데 사용되는 질적 기구는 난독증 등급, 거칠기, 숨쉬기, 아스테니아, 스트레인(GRBAS) 척도와 더불어 컨센서스 청각 지각 평가-음성(CAPE-V) 척도가 있다.[23]

- 삶의 질: 또한, 성대 장애는 아이들의 사회적 상호작용, 활동, 교육에 어느 정도 영향을 미치는지 평가하는 데 질적 척도를 사용하기도 한다.여기에는 소아 음성 장애 지수(PVHI), 소아 음성 결과 조사(PVOS), 소아 음성 관련 삶의 질(PVRQOL) 기기가 포함된다.[23][24]

- 신체검사 : 성구조의 생리를 검사하기 위하여 강직하거나 유연한 내시경 검사를 실시한다.[19]

치료

아이가 치료 서비스를 받을 수 있으려면 음성 장애 진단 후 의사의 진단이 뒤따라야 한다.[20]어린이의 음성 장애 치료에는 행동, 약리학, 수술법의 조합이 포함될 수 있다.[21]행동적 방법은 특히 성대의 결절의 경우 어린이들의 난독증을 다루는데 가장 일반적으로 사용된다.[21]

- 행동/간접 치료 방법:치료에 대한 행동적 접근방식은 성위생을 치료의 간접적인 형태로 사용하며, 종종 직접적인 음성 생산 훈련으로 보충된다.[21]이 방법은 교육에 크게 의존하고 있으며 아이들이 수화 같은 음성적으로 안전한 행동을 사용하도록 안내한다.[20]그것은 또한 시끄러운 소리, 기침, 동물과 기계의 소음의 모방, 딱딱한 광택 정지, 장거리에서의 고함소리와 같은 외상적 행동을 줄일 필요가 있다고 설명한다.[21]치료에서, 아이들은 이러한 신호들에 대한 그들의 성행위를 감시하도록 배우고 때때로 부드럽고 조용한 다른 목소리를 사용하도록 훈련 받는다.[21]

- 직접 치료 방법: 직접 치료 방법을 사용하여 난독증이 있는 어린이의 정상적인 음성 행동을 쉽게 이용할 수 있다.[20]

- 성기능 운동: 호흡, 음운, 공명 사이의 균형을 향상시키기 위해 고안되었다.[20]운동으로는 올바른 자세와 호흡의 확립, 호흡 지지력 향상을 위한 지속 모음의 지속시간 증가, 저음에서 고음으로 미끄러져 갑상선기능저하근 강화 및 발성주름 스트레칭, 높은 음에서 낮은 음으로 미끄러져 티로아리테노이드 근육을 공략하는 것, 다양한 음을 내는 것(C-D-E-F-G) i가 있다.후두 전도를 강화하도록 명령한다.[20]

- 공명 치료: 어린이들을 위해 고안된 공명 음성 치료(RVT)의 변형된 형태는 비강 생산에 필요한 운동을 통해 포워드 포커스를 촉진할 수 있도록 한다.[20]

- 보컬트랙의 반폐합: 반폐합을 구현하는 방법은 효율적인 음성을 증가시켜 성대의 힘찬 진동을 줄이고 기계적인 외상을 최소화하도록 고안되었다.[20]이를 통해 안전한 발성 행동을 훈련할 수 있으며, 기존 발성 외상/레온이 충분히 치유될 수 있는 기회를 제공한다.[20]플로우 파운션 요법, 짚파운션, 립 부즈 등이 이러한 방법의 예다.[20]

- 외과적 방법: 특정 성병리학에 대한 외과적 치료는 다른 관리 방법이 실패했을 때 고려되며 사춘기 이전에 거의 수행되지 않는다.[24]발성 사용이 인과 인자로 간주되는 경우, 수술을 수행하기 전에 이러한 행동을 관리해야 한다.[24]

참조

- ^ Aronson, Arnold Elvin (2009). Clinical Voice Disorders. Thieme. ISBN 978-1-58890-662-5.

- ^ Boone, Daniel R. (1974-05-01). "Dismissal Criteria in Voice Therapy". Journal of Speech and Hearing Disorders. 39 (2): 133–139. doi:10.1044/jshd.3902.133. ISSN 0022-4677. PMID 4825802.

- ^ a b c d Boone, Daniel R.; McFarlane, Stephen C.; Von Berg, Shelley L.; Zraick, Rickard I. (2010). The Voice and Voice Therapy. Boston: Pearson.

- ^ a b c d "Voice Disorders: Treatment". American Speech-Language-Hearing Association. Retrieved 2017-10-06.

- ^ a b c d e f Stemple, Joseph C.; Hapner, Edie R. (2014). Voice Therapy: Clinical Case Studies. San Diego: Plural Publishing Inc.

- ^ a b c d e f g h i Stemple, Joseph C.; Roy, Nelson; Klaben, Bernice K. (2014). Clinical Voice Pathology: Theory and Management. San Diego: Plural Publishing Inc.

- ^ Behlau M, Oliveira G (June 2009). "Vocal hygiene for the voice professional". Current Opinion in Otolaryngology & Head and Neck Surgery. 17 (3): 149–54. doi:10.1097/MOO.0b013e32832af105. ISSN 1068-9508. PMID 19342952. S2CID 38511217.

- ^ a b c d H., Colton, Raymond (2011). Understanding voice problems : a physiological perspective for diagnosis and treatment. Casper, Janina K.,, Leonard, Rebecca (Fourth ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins. ISBN 9781609138745. OCLC 660546194.

- ^ a b c "Voice Disorders: Treatment". American Speech-Language-Hearing Association. Retrieved 2017-10-23.

- ^ M. Nasser Kotby, Bibi Fex; Kotby, M. Nasser; Fex, Bibi (1998). "The Accent Method: Behavior readjustment voice therapy". Logopedics Phoniatrics Vocology. 23 (1): 39–43. doi:10.1080/140154398434329.

- ^ a b Kotby, M. N.; El-Sady, S. R.; Basiouny, S. E.; Abou-Rass, Y. A.; Hegazi, M. A. (1991-01-01). "Efficacy of the accent method of voice therapy". Journal of Voice. 5 (4): 316–320. doi:10.1016/S0892-1997(05)80062-1.

- ^ a b C., Stemple, Joseph (2014). Clinical voice pathology : theory and management. Roy, Nelson,, Klaben, Bernice (Fifth ed.). San Diego, CA. ISBN 9781597565561. OCLC 985461970.

- ^ a b Boone, Daniel (2014). The voice and voice therapy. McGill Library: Boston : Pearson.

- ^ a b c d e Yiu, Edwin M.-L.; Lo, Marco C.M.; Barrett, Elizabeth A. (2016-10-05). "A systematic review of resonant voice therapy". International Journal of Speech-Language Pathology. 19 (1): 17–29. doi:10.1080/17549507.2016.1226953. hdl:10722/244406. ISSN 1754-9507. PMID 27705008. S2CID 28961224.

- ^ Drake, K.; Bryans, L.; Schindler, J. (2016). "A Review of Voice Therapy Techniques Employed in Treatment of Dysphonia with and Without Vocal Fold Lesions". Professional Voice Disorders. 4 (3): 168–174. doi:10.1007/s40136-016-0128-y. S2CID 78501778.

- ^ Price, P.J. (1989). "Male and female voice source characteristics: Inverse filtering results". Speech Communication. 8 (3): 261–277. doi:10.1016/0167-6393(89)90005-8 – via PubMED.

- ^ a b Tang, Christopher G.; Sinclair, Catherine F. (2015). "Voice Restoration After Total Laryngectomy". Otolaryngologic Clinics of North America. 48 (4): 687–702. doi:10.1016/j.otc.2015.04.013. PMID 26093944.

- ^ a b c d (ASHA), American Speech-Language-Hearing Association (2004). "Preferred Practice Patterns for the Profession of Speech-Language Pathology". doi:10.1044/policy.pp2004-00191.

{{cite journal}}:Cite 저널은 필요로 한다.journal=(도움말) - ^ a b c d e f g h i j k l m n Mornet, E.; Coulombeau, B.; Fayoux, P.; Marie, J.-P.; Nicollas, R.; Robert-Rochet, D.; Marianowski, R. (2014). "Assessment of chronic childhood dysphonia". European Annals of Otorhinolaryngology, Head and Neck Diseases. 131 (5): 309–312. doi:10.1016/j.anorl.2013.02.001. PMID 24986259.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r N., Kelchner, Lisa (2014). Pediatric voice : a modern, collaborative approach to care. Brehm, Susan Baker,, Weinrich, Barbara Derickson,, De Alarcon, Alessandro. San Diego, California. ISBN 978-1597564625. OCLC 891385910.

- ^ a b c d e f g h i J., Hartnick, Christopher (2010-03-01). Clinical management of children's voice disorders. Boseley, Mark E. San Diego, California. ISBN 9781597567466. OCLC 903957558.

- ^ Ongkasuwan, Julina; Friedman, Ellen M. (2013-12-01). "Is voice therapy effective in the management of vocal fold nodules in children?". The Laryngoscope. 123 (12): 2930–2931. doi:10.1002/lary.23830. ISSN 1531-4995. PMID 24115028. S2CID 5669986.

- ^ a b c d e f g h i Benninger, Michael S.; Murry, Thomas; Michael m. Johns, III (2015-08-17). The performer's voice. Benninger, Michael S.,, Murry, Thomas, 1943-, Johns, Michael M., III (Second ed.). San Diego, CA. ISBN 9781597568821. OCLC 958392132.

- ^ a b c d e f Pediatric ENT. Graham, J. M. (John Malcolm), Scadding, G. K. (Glenis K.), Bull, P. D. Berlin: Springer. 2007. ISBN 9783540330394. OCLC 184986276.

{{cite book}}: CS1 maint : 기타(링크) - ^ Baker, J. (2016). "Functional voice disorders". Functional Neurologic Disorders. Handbook of Clinical Neurology. Vol. 139. pp. 389–405. doi:10.1016/b978-0-12-801772-2.00034-5. ISBN 9780128017722. PMID 27719859.