클론 간섭

Clonal interference클론 간섭은 진화생물학에서 나타나는 현상으로서, 특히 무균형 재생성 유기체의 현저한 연계를 가진 유기체의 집단유전학과 관련이 있다. 성간섭의 개념은 1932년 미국의 유전학자 헤르만 조셉 뮬러에 의해 소개되었다.[1] 그것은 유익한 돌연변이가 왜 고치는 데 오랜 시간이 걸릴 수 있고 심지어 무성의하게 재생산되는 개체군에서 사라질 수 있는지를 설명한다. 이름에서 알 수 있듯이, 집단 간섭은 유익한 돌연변이를 가진 무성 혈통("clone")에서 발생한다. 이 돌연변이는 혼자 발생한다면 고치기 쉬우나, 같은 개체군에서 또 다른 유익한 결합 혈통이 발생한다면 고치지 못하거나 심지어 상실될 수도 있다; 복수의 클론이 서로 간섭한다.

직교 간섭 메커니즘

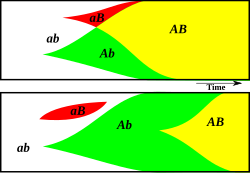

돌연변이 A와 같은 모집단에서 유익한 돌연변이가 발생할 때마다, 돌연변이의 매개체는 자연선택을 통해 돌연변이 A가 없는 모집단의 구성원에 비해 더 높은 적합성을 얻는다. 유전적 재조합(즉, 무성으로 재생산하는 유기체에서)이 없을 때, 이 유익한 돌연변이는 돌연변이가 발생한 세포의 클론에만 존재한다. 이 때문에 돌연변이 A의 상대적 빈도는 시간이 지날수록 서서히 증가할 뿐이다. 무수적으로 번식하는 대규모 개체군에서는 돌연변이가 고정되기까지 오랜 시간이 걸릴 수 있다. 이 시기에 또 다른 유익한 돌연변이, 예를 들어 돌연변이 B는 다른 개체군에서 독립적으로 발생할 수 있다. 돌연변이 B는 또한 운반자의 건강성을 높인다. 이런 맥락에서 돌연변이 A는 흔히 '원래 돌연변이'라고 하는 반면 돌연변이 B는 '대체' 또는 '상호간' 돌연변이를 가리킨다.

성적으로 번식하는 개체군에서 돌연변이 A와 B의 매개체는 둘 다 더 높은 건강성을 가지고 있기 때문에 생존과 자손을 생산할 가능성이 더 크다. 돌연변이 A의 매개체가 돌연변이 B의 매개체를 가진 자손을 생성하면 보다 적합한 유전자형 AB가 발생할 수 있다. 유전자형 AB를 가진 개인은 다시 한 번 더 높은 건강상태를 가지며, 따라서 그들은 두 돌연변이 사이에 부정적인 상호작용이 없다고 가정할 때 더 많은 새끼를 낳을 가능성이 있다. 이렇게 하면 돌연변이 A와 B의 상대적 주파수가 급격히 증가할 수 있고 모집단에서 동시에 고정될 수 있다. 이것은 Hill-Robertson 효과라고 알려진 현상인 진화를 더 빠르게 진행할 수 있게 한다.

반대로 무균적으로 번식하는 개체군에서 유익한 돌연변이 A와 B는 유전적 재조합이 없기 때문에 (쉽게) 단일 더 적합한 유전자형 AB로 결합될 수 없다. 따라서 돌연변이 A의 매개체와 돌연변이 B의 매개체가 서로 경쟁하게 된다. 이는 전형적으로 그들 중 한 명을 잃게 하여,[2] 유리한 돌연변이의 운명이 같은 모집단에 존재하는 다른 돌연변이에 의해 결정될 수 있음을 확인시켜 준다.[3]

각질간섭이 적응성에 미치는 영향

뮬러가 clonal interference 현상을 소개하자 이를 이용해 성재생이 진화한 이유를 설명했다. 그는 종간 간섭으로 인한 유익한 돌연변이의 상실이 무성으로 생식하는 종의 적응성을 억제한다고 추론했다. 따라서 뮬러에 따르면 재조합과 관련된 성 및 기타 생식 전략은 진화적으로 유리할 것이다.[1] 그러나 1970년대부터 생물학자들은 무성의와 성적으로 재생산하는 전략이 진화 적응성의 동일한 비율을 산출한다는 것을 증명해 왔다. 이것은 집단의 간섭이 인구의 생식 전략의 다른 부분, 즉 돌연변이 비율에도 영향을 미친다는 사실과 관련이 있다.

클론 간섭은 염색체 DNA의 돌연변이를 고정시키는 역할을 할 뿐만 아니라 플라스미드 형태의 세포외 DNA의 안정성이나 지속성에 영향을 미친다.[4] 플라스미드는 종종 항생제 내성과 같은 특성을 암호화하는 유전자를 지니고 있다. 이 때문에 박테리아는 염색체 DNA에서 이 성질을 유전자로 부호화하지 않으면 항생제에 내성이 생길 수 있다. 그러나 플라스미드는 항상 숙주세포에 적응하지 못하며, 종종 세포분열 중 플라스미드가 손실된다. 이런 식으로, 인구에서 이 플라스미드의 운반자의 상대적 빈도가 감소할 수 있다. 그러나 이러한 플라스미드에서도 돌연변이가 발생할 수 있어 플라스미드 운반체들 간의 경쟁을 유발할 수 있다. 이 대회 때문에 가장 안정된 플라스미드는 결국 선발될 것이고 개체군 내에서 그 빈도가 증가할 것이다. 이러한 방식으로, 클론 간섭은 플라스미드-호스트 적응의 진화적 역학에 영향을 미치며, 모집단에서 플라스미드의 더 빠른 안정화를 초래한다.

임상적 의미 및 적용

종횡 간섭 현상은 환자 내 암과 사전 암세포 라인업에서도 발생한다.[5] 발암성 종양의 세포에서 발견되는 이질성은 종양의 세포 하위 집단들 사이의 경쟁을 의미하며, 따라서 종양의 간섭을 의미한다.[6] 따라서 암 치료법에 대한 임상 연구에서 암 라인 내의 인구 역학 관계가 점점 더 중요해지고 있다.[7] 나아가 항생제로 감염병을 치료할 때 항생제 내성을 초래하는 인구 역학 및 집단 간섭의 역할에 대한 지식이 고려되고 있다.

참고 항목

참조

- ^ a b Gerrish PJ, Lenski RE (1998), "The fate of competing beneficial mutations in an asexual population", Mutation and Evolution, Springer Netherlands, vol. 102–103, no. 1–6, pp. 127–144, doi:10.1007/978-94-011-5210-5_12, ISBN 9789401061933, PMID 9720276

- ^ Imhof M, Schlotterer C (January 2001). "Fitness effects of advantageous mutations in evolving Escherichia coli populations". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 98 (3): 1113–7. doi:10.1073/pnas.98.3.1113. PMC 14717. PMID 11158603.

- ^ Lang GI, Rice DP, Hickman MJ, Sodergren E, Weinstock GM, Botstein D, Desai MM (August 2013). "Pervasive genetic hitchhiking and clonal interference in forty evolving yeast populations". Nature. 500 (7464): 571–4. doi:10.1038/nature12344. PMC 3758440. PMID 23873039.

- ^ Hughes JM, Lohman BK, Deckert GE, Nichols EP, Settles M, Abdo Z, Top EM (2012-08-31). "The role of clonal interference in the evolutionary dynamics of plasmid-host adaptation". mBio. 3 (4): e00077–12. doi:10.1128/mBio.00077-12. PMC 3398533. PMID 22761390.

- ^ Baker AM, Graham TA, Wright NA (March 2013). "Pre-tumour clones, periodic selection and clonal interference in the origin and progression of gastrointestinal cancer: potential for biomarker development". The Journal of Pathology. 229 (4): 502–14. doi:10.1002/path.4157. PMID 23288692. S2CID 43031735.

- ^ Marusyk A, Tabassum DP, Altrock PM, Almendro V, Michor F, Polyak K (October 2014). "Non-cell-autonomous driving of tumour growth supports sub-clonal heterogeneity". Nature. 514 (7520): 54–8. doi:10.1038/nature13556. PMC 4184961. PMID 25079331.

- ^ Korolev KS, Xavier JB, Gore J (May 2014). "Turning ecology and evolution against cancer". Nature Reviews. Cancer. 14 (5): 371–80. doi:10.1038/nrc3712. PMID 24739582. S2CID 10596049.