드발스

Dvals드발족(조지아인: ვლლლ,,, 드발레비, 오세티인: турал,, 트왈트)은 카프카소스의 고대 민족으로, 그들의 땅은 중앙의 대 카프카소스 산맥 양쪽에, 다리알과 마미손 협곡 사이의 어딘가에 놓여 있었다. 이 역사적인 영토는 대부분 그루지야의 러시아 점령지역인 "남오세티아"의 북쪽과 북오세티아의 일부를 차지하고 있다.알라니아, 러시아, 그리고 그루지야에 있는 라차 및 케비 역사 지역의 일부.

어원

드발(Georgian: დვალი, Dvalni)의 이름은 옛 조지아 연호에서 찾아볼 수 있다. 그들의 땅은 드발레티라고 불렸다. 드발레티(Dvaleti)가 그들을 쫓는다.

이 민족명은 현대까지 "트왈"과 "우르스 트왈"로 살아남았다(오세티안: "흰 트왈"이라는 뜻의 урруураааæææææ). 그루지야인 성 드발리(დვალ), 드발리슈빌리( (დლიშშ)))))와 오세티안 투알라가고프/트왈ægtæ도 드발스라는 이름에서 유래한다.[1][2]

역사

13~14세기 몽골인들이 북부 코카서스의 알라니아 왕국을 멸망시키자, 오세테스는 코카서스 산맥을 넘어 이주하였다. Dvaletia의 한 지역에서 그들은 Tuallég라고 불리는 그들의 공동체를 형성했다. 드발족은 남쪽으로 밀려났고, 그 결과 게오르기아인과 오세테스로 동화되는 과정이 가속화되었다. 18세기 초에 완성되었다. 드발레티라는 용어는 오직 지리적 의미만을 유지하여 서부의 쿠다로 계곡(남오세티아/시다카르틀리의 현대식 자바 지구) 주변만을 지칭하는 것으로 좁혀졌다.

언어와 기원

Dvals 기원에 대해서는 다른 이론들이 있다.

나크 이론

많은 역사학자들과 언어학자들에 따르면, Dvals는 아마도 나크어를 사용했을 것이다.[3][4][5][6][7] 감레켈리(조지아 역사학자)는 전형적인 나크 이론의 버전을 제시하는데, 드발족은 (결국 그들의 땅으로 이주한) 오세테스어(오세테스어)와 구별되는 언어를 가지고 있었고, 바이네크어족과 비슷한 언어(그러나 이에 준하는 것은 아님)를 가지고 있었다고 명시하고 있다.[1]

드발족이 나크라는 이론을 뒷받침하는 것은 수많은 출처다.

- 서부(몰크족; 남오세티아-"알라니아"의 영토 북부에 있는 사람들, 스바족이 국경을 접하고 있는 남백인 지역이 아닌)은 이미 나크족으로 어느 정도 확인된 바 있다.

- 이란어를 사용하는 침략자들이 등장하기 전에 광범위한 나흐-스반 접촉에 대해 독일의 백인학자 하인츠 판리히가 작성한 증거가 있다. 따라서 스반에서 판리히가 감지한 강한 나크 영향력에 충분히 가까운 스반족과 폭넓은 접촉을 하기 위해서는 나크족이 그들과 가까이 살았을 것이다. 그러나 드발족이나 적어도 나크가 되기 전에 자기 영토에 살던 민족이 없었다면 이런 일은 일어날 수 없었을 것인데, 가장 가까운 민족인 몰크가 코카서스의 가장 어려운 지역 중 하나를 가로질러 살고 있었기 때문이며, 오늘날까지 말키아와 스반족의 현대 주민들은 서로 조금이라도 접촉한다면 거의 갖지 못하고 있다.[8] 그루지야 공화국의 역사학자 Melikishvilli, 이름의 늙은 Vainakh clan Dvali에 유사성이 그 Dvals은 Vainakh(친척들은 Nakh 사람들) 하지만 뚜렷한 결과의 잔상이 남Vainakh 적절한(후에 그들이 사양했다로 Malkh 같은 사실을 확인 Nakh, 민족과 함께 일어난 것으로 확인되었다.)에 의해 정신을 유사한 것 있다고 주장했다.[1]

- 쿠즈넷소프는 남오세티야와 북오세티야에 있는 나흐의 플래케네임들, 즉 츠세이, 레아, 레아희(랴흐비)의 존재에 주목한다.[1]

- 거의 모든 역사가들은 드발족이 알란이 아니었다는 것에 동의한다. 그들이 정말로 스키타이족이었다면, 그렇게 좁은 지역에서 그렇게 첨예하게 갈라섰을 것 같지는 않을 것이다.특히 카프카스족에서는 더 이상 민족 단결을 형성하지 않고 이미 오랫동안 분리되어 있던 많은 민족들이 여전히 하나로 간주되고 있는 것을 고려하면 말이다.

오세티안 이론

또 다른 이론은 드발족이 오세티안을 말하는 민족이었다는 것이다.[9][10][11] 이에 따르면 그들은 남부 코카서스에 정착한 최초의 오세테족에 속했다.[9][10][12] 오세티안 이론에 대한 증거 또한 다양한 요소로부터 도출된다.

- Turchanikov가 제공하는 원본 텍스트:[13]

- hcawj acgar ama[r]di jnn mischnkajin thiskwn ljkchh khnkn dan aljka ja ctj (m) mhhh hh at r kjz azj.

- 영어로 번역

- 현대 오세틱 형식:[13]

- Xwycwy agcar amardi a jyn mysinag y tyxa jyn yz kotton...

- 영어로 번역

- 이전의 드발레티의 많은 부분이 현재 오세테스에 의해 거주하고 있다. 드발족은 분명히 알란스는 아니었지만, 유사성은 정복당한 드발 족의 나머지 동화에 도움이 될 수 있었다.

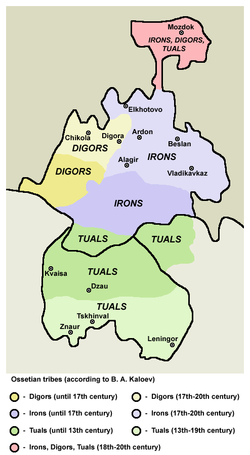

- 드발족의 옛 영토에 살고 있는 현대 오세테스(일부적으로 드발족의 후손이라고 믿는 자)는 북방에서는 튜알스, 남방에서는 우르스-튀알스라고 불리며, 오세티시어의 튜알 사투리를 말한다.[9][10][11][12][16]

조지아 이론

그루지야 국가로서의 역사를 통틀어, 러시아 제국에 편입된 이후에도, 다르발레티는 항상 카틀리의 필수적인 부분으로 여겨져 왔다.

15세기부터 오세티인들은 주요 코카서스 산맥의 북쪽에 위치한 드발레티 지방에 정착하기 시작한다. 이는 16세기 내내 지속된 반면, 17세기에는 그루지야 지방 민족인 디발리안들의 동화가 종말을 고한다. 오세티안이 드발레티에 정착하기 전에, 드발레티인의 주요 부분은 그루지야의 다른 지역으로 이주해 왔다. 시다 카틀리, 크베모 카틀리, 이메레티, 라차.[17]

러시아는 1801년 다르틀리-카케티와 함께 다르틀리-카케티를 합병했다. 1858년 드발레티는 행정적으로 티플리스 주로부터 분리되어 러시아의 테르스키 지구에 부속되었다.[17]

바쿠시티 바그라티레이는 "그들이 말하는 언어는 오래된 드발리안이지만, 현재는 오세티안을 모국어처럼 사용하고 있다"고 지적했다.[18] V. Gamrekeli는 Dvalians Venyaks, Kartvelian Venyaks가 더 정확하다고 생각했다. V. Gamrekeli는 Dvalians의 카트화가 아랍의 통치에 지친 Kartlian 인구가 이주한 7세기에 일어났다고 믿었다. 저자는 나중에 자신의 견해를 바꾸었고,[17] 그루지야 소비에트 백과사전에 실린 기고에서 다르발리아인을 카르트벨리안 부족, 즉 잔족으로 인정했다.[17] 일부 학자들은 그들이 정확히 잔은 아니지만 카르트벨리안 언어 중 하나를 대표했다고 지적한다. 그루지야 출신 작가 중 마지막으로 드발리안 출신 문제를 다룬 작가는 B였다. "드발레티는 고대부터 문화적으로, 행정적으로 항상 그루지야 세계의 필수적인 부분이었다"[17]는 결론에 도달한 감크렐리제.

그들의 카르트벨리안 기원을 증명할 또 다른 세부사항은 드발레티에 암호들이 없다는 것이다.[17] 크립은 체첸과 잉구셰티아에서만 접하게 되었고,[19] 체첸스와 잉구쉬는 숙련된 건설자로 인정되어 그들의 고향 땅뿐만 아니라 이웃 오세티아에서도 그 크립트를 건설하는 데 사용되었다.[20] 드발리안이 바이네크족과 관련이 있었다면 그 사이에도 암호화된 건축 문화가 존재했을 것이라는 주장이 제기된다.

업적

가장 두드러진 드발들은 아마도 11대 13의 서예가들인 존, 마이클, 스티븐, 조지였다. 그는 주로 예루살렘과 아토스 산에서 해외의 여러 그루지야 정교회 수도원에서 일했고, 예를 들어, 옛 그루지야 필사본의 몇 가지 훌륭한 예를 만들었다. 성 바질의 달과 비테(John the Dval, 1055년 경), 이른바 라베치니 복음서(George the Dval, 13세기)이다. 또 다른 유명한 Dval 서예가는 Vola Tliag(오세티안: 누잘의 카펠레 위에서 일한 볼라 틸라그(Vola from Tli)[21]라는 뜻이다.[21]

정교회는 또한 1314년 10월 19일 아미르 뎅기즈의 명령에 따라 순교한 예루살렘의 그루지야 수도원에서 온 드발레티아의 성 니콜라스에 대한 기억도 숭배하고 있다.[22] 그는 조지아 정교회에 의해 시성되었다.

참고 항목

참조

- ^ a b c d Kuznetsov, V. (1992), Essays on the history of Alans (in Russian), Vladikavkaz: IR, ISBN 978-5-7534-0316-2

- ^ Gagloev, Y. (1959). "On ethnicity of tribe Tulas (in Russian)". Fidiwaeg.

- ^ га р. н. и. иа иа иа и— и— i— i—XV в 1961. эи. и 1961. 1961 페이지 138. и page page.

- ^ Меликишвили Г. А. К изучению древней восточномалоазийской этнонимики. ид, 1962년 1페이지 62

- ^ 야이모우카, 암자드. Chechens: Handbook- Parentry and Kindred People [Chechens에게 보내는 책자. 29페이지. https://books.google.com/books?id=PnjAlei9fe0C&pg=PA29&lpg=PA29&dq=Dvals+Chechens+Jaimoukha&source=bl&ots=cBdGsyn3uD&sig=S-_XrHPwTc3lxot38j3IAPN1JBc&hl=en&ei=65EfTKixK4G78ga4mvGRDA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CB4Q6AEwAg#v=onepage&q=Dvals&f=false. "이 새로운 시대의 전환기에 남부의 차나르족, 서부의 드발족, 동방의 에르족으로 구성된 트랜사카수스의 나크족들이여. 스스로를 카바타스와 그들의 영토라고 부르던 카흐(에티아인)들은 나크 부족에 둘러싸여 있었고 자신들은 나크 추출의 투시인 줄 알았다. 18세기 역사학자 바쿠쉬티는 카흐족이 글리그브스, 드주르드주크, 키스트들을 그들의 민족 혈족으로 여겼다고 주장했다.

- ^ 감레켈리

- ^ 멜리키시빌리

- ^ 야이모우카, 암자드. 체첸: 안내책자. 26페이지 https://books.google.com/books?id=PnjAlei9fe0C&pg=PA29&lpg=PA29&dq=Dvals+Chechens+Jaimoukha&source=bl&ots=cBdGsyn3uD&sig=S-_XrHPwTc3lxot38j3IAPN1JBc&hl=en&ei=65EfTKixK4G78ga4mvGRDA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CB4Q6AEwAg#v=onepage&q=Fahnrich&f=false. "헤인츠 판리히(1988)는 이란인들이 등장하기 전 나흐-스반과 접촉한 어휘적 흔적을 확인했다.

- ^ a b c Akhvlediani, G. (1960), The collection of selected works on the Ossetian language (in Russian), Tbilisi

- ^ a b c d Vaneev, Z. (1989), Selected works on the history of the Ossetian people (in Russian), Tskhinvali: Iryston, archived from the original on 2010-08-24, retrieved 2010-06-23

- ^ a b Lazarashvili, G. (1966), About the time of resettlement of Ossetians to Georgia (in Russian)

- ^ a b Vakhushti (1745), Description of the Kingdom of Georgia (in Russian)

- ^ a b c d Turchaninov, G. (1990), Ancient and medieval monuments of Ossetian writing and language (in Russian), Vladikavkaz: IR, ISBN 978-5-7534-0167-0

- ^ "Archived copy". Archived from the original on 2017-02-05. Retrieved 2017-02-04.

{{cite web}}: CS1 maint: 타이틀로 보관된 사본(링크) - ^ http://s50.radikal.ru/i129/1003/22/2fec9d793e3d.jpg

- ^ Tekhov, B. (1971), Studies in old history and archaeology of South Ossetia (in Russian), Tbilisi

- ^ a b c d e f http://www.nplg.gov.ge/dlibrary/collect/0001/000355/inglisuri%20osebis%20texti.pdf[영구적 데드링크]

- ^ 바쿠시티 바그라티시, 그루지야 왕국 설명, 카틀리스 크호브레바(조지아의 역사) 조지아 문자, V IV, pub.S. Kaukhchishvili, Tb. 1973, 페이지 755.

- ^ 마르코빈 V. I. 북캅카스에서의 암호구축의 발전에 관한 연구 - 동유럽의 고대 및 중세 고고학, M, 1978.

- ^ 아브라모바 T. P. 쿠미 유적 매장실; M. 1987.

- ^ a b 쿠즈넷소프 5세 조지아에 있는 기독교의 빛. 드발레티아 (북캅카스에서의 그리스도교에서)[permanent dead link]

- ^ "Official site of "Allon Eparxi"". Archived from the original on 2012-03-08. Retrieved 2010-06-21.

추가 읽기

- 가글로티 Y. 오세티아인 남부의 지부 형성

- Gamrekeli V. N, AD 1세기에서 15세기까지의 드발과 드발레티아 (Tbilisi, 1961년 러시아어로 된 모노그래프)

- 바니예프 Z. Dvals에 대한 질문(러시아어로 Gamrekrli에 대한 비판)

- 테호프 B. V. 남오세티아의 고대사와 고고학 연구, 트빌리시, 1971년(러시아어로 된 단문)

- 바니예프 Z. 오스테트 민족의 역사에 관한 선별된 작품, 츠킨발리, 1989년(러시아어로 된 단문)

- Graham Smith, Edward A Allworth, Vivien A Law, Annett Bohr, Andrew Wilson, 포스트 소비에트 국경지역의 국가 건설: 내셔널 아이덴티티의 정치, 케임브리지 대학 출판부 (1998년 9월 10일), ISBN 0-521-59968-7, 60페이지

- 디자티아티 R. 사회구조에서 탑의 역할(러시아어)