니코바르 메가코드

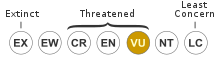

Nicobar megapode니코바르 섬 또는 니코바르 스크럽파울(Megapodius nicobariensis)은 니코바르 제도 일부(인도)에서 발견된 메가파드다. 다른 메가코드 친척들과 마찬가지로 흙과 식물이 있는 큰 봉우리를 만들고, 분해에 의해 생성되는 열로 알이 부화한다. 새로 부화한 병아리들이 마운드에서 헐렁한 흙으로 기어올라 완전히 깃털을 다듬은 채 날아오를 수 있다. 니코바르 제도는 다른 메가코드 종의 가장 가까운 범위로부터 잘 분리된 메가코드 분포의 가장자리에 있다. 작은 섬들에 제한되고 사냥으로 위협을 받고 있는 이 종은 멸종에 취약하다. 2004년 발생한 쓰나미는 일부 섬의 주민을 소탕하고 다른 섬의 주민을 감소시킨 것으로 여겨진다.

설명

메가포드는 그들의 큰 발과 그룹의 다른 사람들처럼, 이 종은 어두운 갈색 깃털과 짧은 꼬리 그리고 큰 발과 발톱을 가진 새처럼 이름 지어진다. 타르수스는 다른 갈리폼새와 달리 뒷발가락이 앞발가락과 같은 높이에 위치하여 다른 놀이새보다 물체를 잘 잡을 수 있다. 타르수스는 앞쪽에 비늘처럼 넓고 평평한 띠를 가지고 있다. 꼬리는 12개의 깃털로 짧다.[2] 머리는 더 회색으로 루푸스한 볏과 맨발 불그스름한 얼굴 피부를 가지고 있다. 수컷과 암컷은 매우 비슷하지만 수컷은 전체적으로 어두운 갈색인 반면 암컷은 아랫부분이 더 회색이다. 어린 새들은 완전히 깃털이 있는 얼굴을 가지고 있고, 부화들은 날개와 등에 루푸스한 바링으로 작은 메추라기처럼 생겼다. 그 지명된 아종은 솜브레로 해협 남쪽의 섬들에서 온 아보티보다 더 창백하다.[3][4]

분류학 및 체계학

이 종은 장 피에르 바비큐 목사가 수집했으며 1846년 에드워드 블라이스가 묘사했다.[5] 어떤 일꾼들은 이 종을 어둑어둑한 메가포드의 아종으로 간주해왔다.[4] 원래 형태의 표본이 온 정확한 섬은 알려지지 않았으며, 메가포디우스 트린쿠텐시스로 묘사된 트링캇 섬의 후기 표본은 현재 지명된 아종과 구별할 수 없는 것으로 간주되고 있다. 1901년, W L 애벗은 1919년 H C 오버홀서에 의해 새로운 아종 애보티로 묘사된 리틀 니코바르로부터 시료를 수집했는데, 그것은 짙은 갈색 깃털로 구분된다.[6]

분배 및 현황

그 종은 오직 니코바르 제도에서만 발견된다. 이 범위는 주 메가코드 분포(특히 메가포디우스 속)와 매우 잘 분리되어 있어, 1911년에 많은 메가포드가 토착 섬 주민들에 의해 길들여지고 운송되었다는 근거로 제시되어 니코바르 제도로 유입되었을지도 모른다.[7][8] 그레이트 코코와 테이블 섬에서 19세기 후반에 이 종에 대한 보고가 있기 때문에 이 종들이 이전에 안다만 섬에서 발생했을 것이라는 제안이 있었다.[9] 지명된 아종은 솜브레로 해협 북쪽 섬에서 발견되는 반면 아보티는 남쪽 섬에서 발견된다. 틸랑총, 봄푸카, 테레사, 카모르타, 트링켓, 난코리, 카찰, 메로에, 트랙, 트레이스, 멘찰, 리틀니코바르, 콘둘, 그레이트니코바르, 메가포드 섬에서 발견되었다.[10][11] 이 종은 1900년대 초에 카 니코바르에서 일어났을지도 모른다.[12] 그러나 2004년 쓰나미 이후 한 조사에 따르면, 이 종은 트랙스와 메가포드의 섬에서 멸종된 것으로 나타났다.[13] 알은 물론 성인도 원주민들이 먹이를 찾아다니고 새들은 섬을 가로질러 이동했을지도 모른다.[14][15] 19세기 조류학자 앨런 옥타비아 흄은 고기의 맛을 "뚱뚱한 노퍽 칠면조와 뚱뚱한 노퍽 꿩" 사이에 있는 것으로 여겼다.[16][17]

행동과 생태학

니코바르 메가포드는 그들의 습성이 비밀스럽다. 낮에는 바닷가에 인접한 두꺼운 정글에서 이동한다. 어둠 속에서 그들은 해안가로 모험을 떠난다. 그들은 짝을 지어 움직이거나 작은 무리를 지어 움직인다. 그 그룹은 방금 부화한 새를 포함하여 다양한 연령대의 새들로 구성될 수 있다. 방해될 때는 달리기를 선호하지만 누를 때는 날개를 편다. 그 그룹은 계속 꼬치꼬치 캐묻는 전화에 연락을 한다.[18][19] 짝은 듀엣 호출에 빠져 영토를 유지한다. 속 속의 많은 종들이 일부일처제라고 하지만, 니코바르 메가포드는 일시적인 쌍체 결합을 형성하는 것으로 밝혀졌다.[20]

니코바르 메가포드는 잡식성이 있다. 그들은 주로 발을 이용해 땅에 있는 파편을 긁고 긁어내면서 먹이를 찾는다. 대니코바르에 대한 연구는 그들의 위를 검사한 결과, 그들의 음식이 주로 마카랑아 펠타타의 씨앗으로 구성되어 있고, 곤충, 달팽이, 갑각류, 파충류 등이 그 뒤를 이었다. 그들은 또한 소화를 돕기 위해 풀을 먹고 빗물을 마시는 것이 관찰되었다.[21]

속 속의 다른 메가포드와 마찬가지로 그들은 큰 마운드 둥지를 짓는다. 그 사냥개들은 일반적으로 해안 가까이에 지어진다. 이 사냥개들은 나뭇잎, 잔가지, 그리고 다른 파편들과 같은 미세한 껍질과 식물 재료들을 함유한 산호 모래로 만들어진다. 사냥개들은 탁 트인 땅이나 떨어진 통나무나 나무 그루터기, 또는 살아있는 큰 나무에 세워진다. 일반적으로 사냥개들은 모래 윗층을 긁어내고, 신선한 식물성 물질을 쌓아올린 다음, 새 모래 층을 긁어모음으로써 재사용된다. 마운드는 한 쌍과 그들의 자손이 공유할 수 있다. 새로운 사냥개는 구덩이를 파거나 흙과 식물 자재를 그루터기나 떨어진 통나무에 쌓아서 만들어진다. 마운드의 크기는 상당히 다양하지만(1Cu.m 미만에서 10C.m 이상) 부화 성공에는 영향을 미치지 않는다. 알은 긴 타원형이고 새의 무게의 1/6로 비교적 크다. 2월부터 5월까지 최고 수준의 알을 낳는 것이 관찰되었다. 달걀은 표시나 광택이 없이 분홍빛으로 물들었고, 나이가 들면서 색이 없어진다.[18] 알은 마룻바닥에 깔고 어버이는 구멍을 파서 안에 묻고 식물 재료와 흙으로 덮는다. 평균 4~5개의 알이 한 마당에서 알을 낳지만 10개까지 알을 낳는 등 알의 발달 단계가 매우 다른 것으로 나타났다. 한 쌍 이상의 새들이 하나의 마운드를 사용할 수 있다.[20] 미생물 활동은 배양용 덩어리 내의 주요 열원이다. 배양 기간은 배양 온도에 따라 약 70-80일이다.[12][22]

어린 새들은 깃털이 완전히 익어 깃털이 마르는 대로 날 수 있다. 그들은 부모의 돌봄이 필요 없으며 즉시 그 그룹에 가입한다.[19] 1900년대에 캘커타 동물원으로 가져간 알들이 부화했고 흰개미의 식이요법으로 길러진 병아리들은 매우 길들여졌다.[16]

참조

- ^ BirdLife International (2016). "Megapodius nicobariensis". IUCN Red List of Threatened Species. 2016: e.T22678583A92779885. Retrieved 14 August 2020.

- ^ Blanford, WT (1898). The fauna of British India. Birds. Volume 4. Taylor and Francis, London. pp. 147–148.

- ^ Rasmussen PC & JC Anderton (2005). Birds of South Asia: The Ripley Guide. Volume 2. Smithsonian Institution & Lynx Edicions. p. 118.

- ^ Jump up to: a b Ali, S & S D Ripley (1980). Handbook of the birds of India and Pakistan. 2 (2nd ed.). Oxford University Press. pp. 1–3. ISBN 0-19-562063-1.

- ^ Blyth, E (1846). "Notices and descriptions of various new or little known species of birds". Journal of the Asiatic Society of Bengal. 15: 1–54.

- ^ Oberholser, H (1919). "The races of the Nicobar Megapode, Megapodius nicobariensis Blyth". Proceedings of the United States National Museum. 55 (2278): 399–402. doi:10.5479/si.00963801.55-2278.399.

- ^ Dekker, Rene W. R. J. (1989). "Predation and the Western Limits of Megapode Distribution (Megapodiidae; Aves)". Journal of Biogeography. 16 (4): 317–321. doi:10.2307/2845223. JSTOR 2845223.

- ^ Lister, JJ (1911). "The distribution the avian genus Megapodius in the Pacific Islands". Proceedings of the Zoological Society of London: 749–759.

- ^ Ball V (1880). Jungle life in India. Thomas de la Rue & Co, London. p. 407.

- ^ Collar, NJ; AV Andreev; S Chan; MJ Crosby; S Subramanya; JA Tobias, eds. (2001). Threatened Birds of Asia (PDF). BirdLife International. pp. 793–799.

- ^ Sankaran, R (1995). "The distribution, status and conservation of the Nicobar Megapode Megapodius nicobariensis". Biological Conservation. 72: 17–26. doi:10.1016/0006-3207(94)00056-V.

- ^ Jump up to: a b Kloss, C.B. (1903). In the Andaman and Nicobar Islands. John Murray, London.

- ^ Sivakumar K (2010). "Impact of the 2004 tsunami on the Vulnerable Nicobar megapode Megapodius nicobariensis". Oryx. 44: 71–78. doi:10.1017/S0030605309990810.

- ^ Woodford, CM (1888). "General remarks on the zoology of the Solomon Islands and notes on Brenchley's Megapode". Proceedings of the Zoological Society of London: 248–250.

- ^ Shufeldt, RW (1919). "Material for a study of the Megapodiidae". Emu. 19: 10–28. doi:10.1071/MU919010. hdl:2027/njp.32101076036654.

- ^ Jump up to: a b Finn, Frank (1911). The game birds of India and Asia. Thacker, Spink & Co, Calcutta. pp. 152–154.

- ^ Ogilvie-Grant, WR (1897). A hand-book to the game-birds. Volume 2. Edward Lloyd, London. p. 165.

- ^ Jump up to: a b Oates, EW (1898). A manual of the Game birds of India. Part 1. A J Combridge, Bombay. pp. 384–388.

- ^ Jump up to: a b Baker, ECS (1924). Fauna of British India. Birds. 5 (2nd ed.). Taylor and Francis, London. pp. 436–439.

- ^ Jump up to: a b Sankaran, R. & Sivakumar, K. (1999). "Preliminary results of an ongoing study of the Nicobar megapode Megapodius nicobariensis Blyth". Zoologische Verhandelingen. 327: 75–90.

- ^ Sivakumar, K. & Sankaran R. (2005). "The diet of the Nicobar Megapode (Megapodius nicobariensis) in Great Nicobar Island". Journal of the Bombay Natural History Society. 102 (1): 105–106.

- ^ Sivakumar, K. & Sankaran R. (2003). "The incubation mound and hatching success of the Nicobar Megapode (Megapodius nicobariensis Blyth)". Journal of the Bombay Natural History Society. 100 (3): 375–386.

기타 출처

- 시바쿠마르, K. (2000) 니코바르 메가포디우스 니코바리엔시스의 사육생물학에 관한 연구 인도 코임바토레 바라티야르대 박사논문

- 시바쿠마르, K. (2007) 니코바르 메가코드 현황, 생태 및 보존: 인도의 여파 쓰나미 야생동물 연구소, 데라 던.