광학 에서, 가끔 소멸 정리라고 만 일컬어지는 에발트-오이스티드 소멸 정리 는 산란(굴절, 반사, 회절뿐 아니라)에 대한 공통의 이해의 기초가 되는 정리다. 1916년과 1915년 각각 결정체와 등방성 매체에서 정리를 증명했던 폴 피터 에발트 와 칼 빌헬름 오아인트 의 이름을 따서 지은 것이다.[1] 원래, 자유 공간에서 등방성 유전체 물체에 의해 산란되는 것에 적용되는 정리. 정리의 범위가 크게 확대되어 다양한 이항성 매체를 포괄하였다.[2]

개요 광물리학 이론의 중요한 부분은 미세한 물리학 즉 원자와 전자의 행동에서 출발하여 그것을 사용하여 친숙하고 거시적인 광학 법칙을 도출 하는 것이다. 특히 미세물리학에서 출발하여 굴절률 의 작동 원리와 출처에 대한 파생이 있다. 에발트-오이스티드 소멸 정리는 그 파생의 한 부분이다(로렌츠-와 마찬가지로). 로렌츠 방정식 등).

진공에서 여행하는 빛이 유리처럼 투명한 매체로 들어가면 굴절률 로 설명하듯이 빛이 느려진다. 비록 이 사실이 유명하고 친숙하지만, 사실 그것을 현미경으로 생각해 보면 상당히 이상하고 놀랍다. 결국 중첩 원리 에 따라 유리의 빛은 다음과 같은 중첩이다.

원래 빛의 파동, 그리고 유리 안의 전자를 진동시켜 방출되는 광파. (빛은 전자를 앞뒤로 밀어 이중극자 방사선 을 방출하는 진동 전자기장이다.)

개별적으로 이 각각의 파도는 유리의 (낮은) 빛의 속도가 아니라 진공상태에서 빛의 속도로 이동한다. 그러나 파도가 더해지면 놀랍게도 느린 속도로 이동하는 파도만 만들어낸다 .

에발트-오이스티드 소멸 정리는 원자가 방출하는 빛은 진공상태에서 빛의 속도로 이동하는 성분을 가지고 있으며, 이는 원래의 광파를 정확히 상쇄("확장")한다. 게다가, 원자들이 방출하는 빛은 유리의 빛의 느린 속도로 이동하는 파동처럼 보이는 성분을 가지고 있다. 전체적으로 유리 안의 유일한 파동은 우리 가 기본적인 광학으로부터 기대하는 것과 일치하는 느린 파동이다.

더 완전한 설명은 마수드 만수리푸르에 의해 고전 광학 및 그 응용 프로그램에서 찾을 수 있다.[3] 고전적 정리의 증거는 광학 원리 [1] Akhlesh Lakktakia 에 의해 제시되었다.[2]

맥스웰 방정식에서 도출 소개 전자파가 유전체 매체에 들어가면 물질의 전자가 자유분방하든 결합하든 흥분(재전)하여 파동과 동일한 주파수의 진동 상태로 설정된다. 이들 전자는 차례로 진동(진동 전하의 전자파장)의 결과로 자기 전자기장을 방출할 것이다. 맥스웰 방정식의 선형성 때문에 우주 어느 지점에서든 총장(total field)이 원래 장과 진동 전자에 의해 생성된 장의 합이 될 것으로 예상한다. 그러나 이 결과는 c/n의 속도로 이동하는 유전체에서 관찰되는 실제 파동에 반직관적이다. 여기서 n은 굴절의 중간 지수다. 에발트-오이스티드 소멸 정리는 이 두 파장의 중첩이 c/n의 속도로 움직이는 파동의 익숙한 결과를 어떻게 재현하는가를 증명함으로써 단절을 해소하고자 한다.

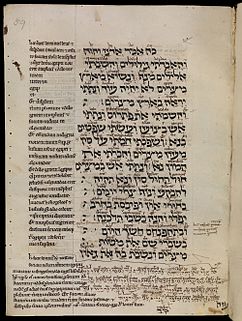

파생 다음은 발제네거와 베버의 작품을 바탕으로 한 파생이다.[4] 그림 1과 같이 지역 z>0의 공간을 절반으로 채우는 매체에 단색 전자파가 보통 발생하는 단순화된 상황을 생각해 보자.

그림 1: 반공간 z>0은 감수성 χ을 갖는 유전 물질이다. 반공간 z<0은 진공상태다. 공간의 한 지점에 있는 전기장은 모든 다양한 원천으로 인한 전기장의 합이다. 우리의 경우, 우리는 그 발생원을 기준으로 필드를 두 범주로 구분한다. 우리는 사건 분야를 나타낸다.

E v a c {\displaystyle \mathbf {E} _{\mathrm {vac}}}}}

매체의 진동 전자에 의해 생성된 장들의 합

E r d z t {\displaystyle \mathbf {E} _{\mathrm {rad} }(z,t)}

공간 내 임의의 지점 z에서 전체 필드는 두 기여도의 중첩에 의해 주어진다.

E z v a t r a z t {\displaystyle \mathbf {E}(z,t)=\mathbf {vac}}(z,t)+\mathbf {E} _{\mathrmatmatc}}}{rad}(z,t) }.

우리가 이미 관찰한 것과 일치시키기 위해 E a {\ displaystyle \mathbf {E} _{\mathrm {vac}}}}} 그러나, 매체, z>0 내부에서는 전송된 E-필드 E T {\ displaystyle \mathbf {E} _{\mathrm{T}}}

그러므로 이 형식주의에서는

E r a d ( z , t ) = − E v a c ( z , t ) + E T ( z , t ) {\displaystyle \mathbf {E} _{\mathrm {rad}}(z,t)=-\mathbf {E}{\mathrm {vac}}(z,t)+\mathbf {E} _{T}(z,t)}

이것은 복사장이 입사 필드를 취소하고 속도 c/n으로 매체 내에서 이동하는 전송 필드를 생성한다는 것이다. 동일한 논리를 사용하여 매체 외부에서 복사장은 입사장과 반대 방향으로 속도 c로 이동하는R {\ displaystyle \mathbf{E} _{R}

E r a d ( z , t ) = − E v a c ( z , t ) − E R ( z , t ) {\displaystyle \mathbf {E} _{\mathrm {rad}}(z,t)=-\mathbf {E}{\mathrm {vac}}(z,t)-\mathbf {E} _{R}(z,t)}

매체가 연속적으로 간주될 수 있도록 파장은 원자의 평균 분리보다 훨씬 크다고 가정한다. 우리는 통상적인 거시적 E와 B 필드를 사용하고, 맥스웰의 방정식이 읽을 수 있도록 비자기적, 중립적 매체를 취한다.

∇ ⋅ E = 0 ∇ ⋅ B = 0 ∇ × E = − ∂ B / ∂ t ∇ × B = μ 0 J + ϵ 0 μ 0 ∂ E / ∂ t {\displaystyle {\begin{array}{l}{\nabla \cdot \mathbf {E} =0}\\{\nabla \cdot \mathbf {B} =0}\\{\nabla \times \mathbf {E} =-\partial \mathbf {B} /\partial t}\\{\nabla \times \mathbf {B} ={\boldsymbol {\mu }}_{0}\mathbf {J} +\epsilon _{0}{\boldsymbol {\mu }}_{0}\partial \mathbf {E} /\partial t}\end{array}}}

전기장과 자기장 둘 다

E = E v a c + E r a d , B = B v a c + B r a d {\displaystyle \mathbf {E} =\mathbf {E} _{\mathrm {vac} }+\mathbf {E} _{\mathrm {rad} },\quad \mathbf {B} =\mathbf {B} _{\mathrm {vac} }+\mathbf {B} _{\mathrm {rad} }}

유전체 내부의 맥스웰 방정식 세트

∇ ⋅ E r a d = 0 ∇ ⋅ B r a d = 0 ∇ × E r a d = − ∂ B r a d / ∂ t ∇ × B r a d = μ 0 J + ϵ 0 μ 0 ∂ E r a d / ∂ t {\displaystyle {\begin{array}{l}{\nabla \cdot \mathbf {E} _{\mathrm {rad} }=0}\\{\nabla \cdot \mathbf {B} _{\mathrm {rad} }=0}\\{\nabla \times \mathbf {E} _{\mathrm {rad} }=-\partial \mathbf {B} _{\mathrm {rad} }/\partial t}\\{\nabla \times \mathbf {B} _{\mathrm {rad} }=\mu _{0}\mathbf {J} +\epsilon _{0}\mu _{0}\partial \mathbf {E} _{\mathrm {rad} }}/\messages t}\end{array}}}

여기서 J {\ displaystyle \mathbf {J}은( 우리는 전류와 전기장 사이의 선형 관계를 가정하며, 따라서

J = σ ( E v a c + E r a d ) {\displaystyle \mathbf {J} ={\sigma }\왼쪽(\mathbf {E}) _{\mathbf {vac}+\mathbf {E} _{\mathrmartbf {rad} }\오른쪽)}}

유전체 외부의 맥스웰 방정식 집합에는 전류 밀도 항이 없다.

∇ ⋅ E v a c = 0 ∇ ⋅ B v a c = 0 ∇ × E v a c = − ∂ B v a c / ∂ t ∇ × B v a c = ϵ 0 μ 0 ∂ E v a c / ∂ t {\displaystyle {\begin{array}{l}{\nabla \cdot \mathbf {E} _{\mathrm {vac} }=0}\\{\nabla \cdot \mathbf {B} _{\mathrm {vac} }=0}\\{\nabla \times \mathbf {E} _{\mathrm {vac} }=-\partial \mathbf {B} _{\mathrm {vac} }/\partial t}\\{\nabla \times \mathbf {B} _{\mathrm {vac} }=\epsilon _{0}\mu _{0}\partial \mathbf {E} _{\mathrm {vac} }/\partial t}\end{arr ay}}}

맥스웰 방정식의 두 세트는 진공 전기장이 현재 밀도 항에 나타나기 때문에 결합된다.

정상 발생 시 단색파의 경우 진공 전기장의 형태가 있다.

E v a t v a exp [ i k z Ω t ] displaystyle \mathbf {E} _{\mathrm vac}(z,t)=\mathbf {E} _{\mathrmatc}}} _{\ex[i(kz-g\omega )]}),

k Ω c {\ displaystyle k=\omega /{c} .

이제 E r d {\ displaystyle \mathbf E} _{\mathrm rad}}}}} (

∇ × ∇ × E r a d = − ∂ ( ∇ × B r a d ) / ∂ t ∇ × ∇ × E r a d = − ∂ ( μ 0 J + ϵ 0 μ 0 ∂ E r a d / ∂ t ) / ∂ t {\displaystyle {\begin{array}{l}{\nabla \times \nabla \times \mathbf {E} _{\mathrm {rad} }=-\partial (\nabla \times \mathbf {B} _{\mathrm {rad} })/\partial t}\\{\nabla \times \nabla \times \mathbf {E} _{\mathrm {rad} }=-\partial (\mu _{0}\mathbf {J} +\epsilon _{0}\mu _{0}\partial \mathbf {E} _{\mathrm {rad} }/\partial t)/\partial t}\end{array}}}

우리는 아인슈타인의 합계 를 이용하여 몇 단계로 이중 컬을 단순화한다.

( ∇ × ∇ × E ) i = ϵ i j k ϵ k l m ∂ j ∂ l E m = ( δ i l δ j m − δ i m δ j l ) ∂ j ∂ l E m = ∂ i ( ∂ j E j ) − ∂ j ∂ j E i {\displaystyle {\begin{aligned}(\nabla \times \nabla \times \mathbf {E} )_{i}&=\epsilon _{ijk}\epsilon _{klm}\partial _{j}\partial _{l}E_{m}\\&=(\delta _{il}\delta _{j\mathrm {m} }-\delta _{i\mathrm {m} }\delta _{jl})\partial _{j}\partial _{l}E_{m}\\&=\partial _{i}(\partial _{j}E_{j})-\partial _{j}\partial _{j}E_{i}\end{aligned}}}

그래서 우리는,

∇ × ∇ × E r a d = ∇ ( ∇ ⋅ E r a d ) − ∇ 2 E r a d {\displaystyle \nabla \times \nabla \mathbf {E} _{rad}=\nabla \cdot \mathbf {E}-\nabla ^{2}\mathbf {E} _{rad}}}}}}}}}}}}}}}}}:{rad}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

Then substituting J {\displaystyle \mathbf {J} } σ ( E v a c + E r a d ) {\displaystyle {\sigma }\left(\mathbf {E} _{\mathrm {vac} }+\mathbf {E} _{\mathrm {rad} }\right)} ∇ ⋅ E r a d = 0 {\displaystyle \nabla \cdot \mathbf {E} _{\mathrm {rad} }=0}

∇ 2 E r a d = ∂ ( μ 0 σ E v a c + μ 0 σ E r a d + ϵ 0 μ 0 ∂ E r a d / ∂ t ) / ∂ t {\displaystyle \nabla ^{2}\mathbf {E} _{rad}=\partial (\mu _{0}{\sigma }\mathbf {E} _{\mathrm {vac} }+\mu _{0}{\sigma }\mathbf {E} _{\mathrm {rad} }+\epsilon _{0}\mu _{0}\partial \mathbf {E} _{\mathrm {rad} }/\partial t)/\partial t}

모든 분야가 동일한 시간 의존성 exp i Ω ] {\displaystyle \exp[-i\omega t]} ,

∇ 2 E r a d + μ 0 ω 2 ( ϵ 0 + i σ / ω ) E r a d = − i μ 0 ω σ E v a c ( z ) {\displaystyle \nabla ^{2}\mathbf {E} _{\mathrm {rad} }+\mu _{0}\omega ^{2}\left(\epsilon _{0}+i\sigma /\omega \right)\mathbf {E} _{\mathrm {rad} }=-i\mu _{0}\omega \sigma \mathbf {E} _{\mathrm {vac} }(z)}

특별한 해결책으로

E r a d P = − E v a c ( z ) {\displaystyle \mathbf {E} _{\mathrm {rad}^{P}=-\mathbf {E} _{\mathrm {vac} }(z)}

완전한 해결을 위해, 우리는 임의의 방향으로 이동하는 평면파의 중첩인 동질 방정식의 일반적인 해결책을 특정 솔루션에 추가한다.

( E r a d c ) i = ∫ g i ( θ , ϕ ) 생략하다 ( i k ′ ⋅ r ) d Ω {\displaystyle \left(\mathbf {E} _{\mathrm {rad} }^{c}\right)_{i}=\int g_{i}({\boldsymbol {\theta }},{\boldsymbol {\phi }})\exp \left(i\mathbf {k} ^{\prime }\cdot \mathbf {r} \right)d \오메가 }

여기 ′{\ displaystyle k^{\prime }}

k ′ 2 = μ 0 ϵ 0 ω 2 ( 1 + i σ ϵ 0 ω ) {\displaystyle k^{\premy 2}=\mu _{0}\epsilon _{0}\epsilon _{0}\epsilon _{0}\epma }\right)}

우리가 그 해결책을 평면파의 일관성 있는 중첩으로 받아들였다는 것에 주목하라. 대칭성 때문에 z {\displaystyle z} 따라서 k ′ ⋅ a 0 , {\displaystyle \mathbf {k} ^{\prime }\cdot \mathbf {a} =0,}, 여기 {\ displaystyle \mathbf {a} } .

지역 0 {\displaystyle z>0} . 동질 방정식의 해법은,

E r a d c = E T 생략하다 ( i k ′ z ) {\displaystyle \mathbf {E} _{\mathrm {rad}^{c}=\mathbf {E} _{T}\exp \left(ik^{\premium }z\right)}}

이것을 특정 용액에 추가하면, 매질 내부에 복사파가 들어온다( z displaystyle >0}).

E r a d = − E v a c ( z ) + E T 생략하다 ( i k ′ z ) {\displaystyle \mathbf {E} _{\mathrm {rad}=-\mathbf {E}{\mathbf {vac} }(z)+\mathbf {E} _{T}\ex \prepred(ik^{\premium }z\오른쪽)}}

임의의 위치 z {\displaystyle z} 미디어 내부에 두 구성 요소를 추가하면 전체 필드를 얻을 수 있다.

E ( z ) = E T 생략하다 ( i k ′ z ) , {\displaystyle \mathrm {E}=\mathrm {E} _{T}\exp \left(ik^{\premium }z\right),} z > 0 {\displaystyle z>0}

이 파동은 속도 c n {\displaystyle c/n,}

n = c k ′ / ω = 1 + i σ ϵ 0 ω {\displaystyle n=ck^{\premy }/\omega ={\sqrt {1+i{\frac }{\epsilon _{0}\omega}}}}}}}

위의 n {\displaystyle n} To do so, we remember that in a linear dielectric an applied electric field E {\displaystyle \mathbf {E} } P {\displaystyle \mathbf {P} } P = ϵ 0 χ e E {\displaystyle \mathbf {P} =\epsilon _{0}\chi _{e}\mathbf {E} } 그는 전하가 이동하도록 유도 ∂ {\displaystyle \partial \mathbf {P} /\partial t} . exp Ω {\displaysty \exp(-i\i t)} .

J = − i ϵ 0 ω χ e E {\displaystyle \mathbf {J} =-i\epsilon _{0}\omega \chi _{e}\mathbf {E}}}

그 말은 전도성이

σ i ϵ 0 Ω e {\ displaystyle \sigma =-i\epsilon _{0 omega \chi _{e

그런 displaystyle n} .

n = 1 + χ e {\displaystyle n={\sqrt{1+\chi _{e}}}}

좀 더 친숙한 형태지 영역 z 0 {\displaystyle z<0} . 이 지역의 전도도를 σ {\displaystyle \sigma =0} .

E ( z ) = E R 생략하다 ( − i k z ) , {\displaystyle \mathrm {E}=\mathrm {E} _{R}\exp \left(-ikz\오른쪽),}

빛의 속도로 여행하는

계수 명명법 E T {\ displaystyle \mathbf {E} _{T} E R {\ displaystyle \mathbf {E} _{R} (

헤르츠 벡터 접근법 다음은 왕스네스의 작품과 짱윌의 본문인 모던 일렉트로닉스의 20장에서 발견된 유사한 파생에 기초한 파생이다.[6] 설정은 다음과 같다. 무한 반공간 z {\displaystyle z<0} z 0 {\displaystyle >0} 전기 감수성 을 가진 균일하고 등방성적이며 유전체 물질이다 {\displaystyle \chi.}

전기장에 대한 비균형 전자파 방정식 은 로렌츠 게이지에 전기 헤르츠 전위 , π {\ displaystyle {\boldsymbol{\pi }}_{\mathrm{e

∇ 2 π e − 1 c 2 ∂ 2 π e ∂ t 2 = − P ϵ 0 {\displaystyle \nabla ^{2}{\boldsymbol {\pi }}_{\mathrm {e} }-{\frac {1}{c^{2}}}{\frac {\partial ^{2}{\boldsymbol {\pi }}_{\mathrm {e} }}{\partial t^{2}}}=-{\frac {\mathbf {P} }{\epsilon _{0}}}}

헤르츠 벡터에 관한 전기장은 다음과 같이 주어진다.

E = ∇ × ∇ × π e − P ϵ 0 − ∂ ∂ t ( ∇ × π m ) {\displaystyle \mathbf {E} =\nabla \times \nabla \times {\boldsymbol {\pi }}_{\mathrm {e} }-{\frac {\mathbf {P} }{\epsilon _{0}}}-{\frac {\partial }{\partial t}}\left(\nabla \times {\boldsymbol {\pi }}_{\mathrm {m} }\right)}

그러나 자성 헤르츠 벡터 πm {\ displaystyle {\boldsymbol{\pi}}{\mathrm{m}}}}}} 따라서 전기장은 다음과 같이 단순화된다.

E ∇ × × π π 0 {\ displaystyle \mathbf {E} =\nabla \times nabla \times \\boldsymbol{\pi}}}}{-{\frac {P}}}}}}{{{\mathb epsilon_

전기장을 계산하려면 먼저 first e {\ displaystyle {\boldsymbol {\pi }_{\mathrm {e }}}}} . π e {\ displaystystyle {\boldsymbol{\pi}}}}}{{\mathrmatrmatrmartrm}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

π e ( r , t ) = π e , h ( r , t ) + π e , p ( r , t ) {\displaystyle {\boldsymbol {\pi }}_{\mathrm {e} }(\mathbf {r} ,t)={\boldsymbol {\pi }}_{e,h}(\mathbf {r} ,t)+{\boldsymbol {\pi }}_{\mathrm {e,p} }(\mathbf {r} ,t)}

그러면 선형성은 우리가 글을 쓸 수 있게 해준다.

E ( r , t ) = E h ( r , t ) + E p ( r , t ) {\displaystyle \mathbf {E} (\mathbf {r} ,t)=\mathbf {E} _{h}(\mathbf {r} ,t)+\mathbf {E} _{\mathrm {p} }(\mathbf {r} ,t)}

동질 솔루션 E h r {\displaystyle \mathbf {E} _{h}(\mathbf {r} ,t) 파장 k 0 Ω c {\displaystyle k_{0}=\ displaysty z} .

E h ( r , t ) = E 0 e i ( k 0 z − ω t ) . {\displaystyle \mathbf {E} _{h}(\mathbf {r},t)=\mathbf {E} _{0}e^{i\left(k_{0}z-\omega t\right)}. }

field r {\displaystyle {\boldsymbol {\pi }}_{e,h}(\mathbf {r},t)}

The particular solution, π e , p ( r , t ) {\displaystyle {\boldsymbol {\pi }}_{\mathrm {e,p} }(\mathbf {r} ,t)} E p ( r , t ) {\displaystyle \mathbf {E} _{\mathrm {p} }(\mathbf {r} ,t)} Green's function method on the inhomogeneous wave equation for π e , p 지연 된 적분을 생성하는{\displaystyle {\\pi}_{\mathrm e,p}}}}

π e , p ( r , t ) = 1 4 π ϵ 0 ∫ d 3 r ′ P ( r ′ , t − r − r ′ / c ) r − r ′ {\displaystyle {\boldsymbol {\pi }}_{\mathrm {e,p} }(\mathbf {r} ,t)={\frac {1}{4\pi \epsilon _{0}}}\int d^{3}r^{\prime }{\frac {\mathbf {P} \left(\mathbf {r} ^{\prime },t-\left \mathbf {r }} \mathbf {r} ^{\premate }\right /c\right)}{\\ft \mathbf {r} \mathbf {r} ^{\primate }\right }}}}}}.

초기 전기장이 물질을 분극화하므로 양극화 벡터는 공간과 시간의존도가 동일 ( r , P 0 ei( k z Ω {\디스플레이 {P mathbf { t)=\mathbf 0}e^{0}e( \omega ) }} 이것을 적분에 연결하고 데카르트 좌표로 표현하면 생산된다.

π e , p ( r , t ) = P 0 e i ( k z − ω t ) 4 π ϵ 0 ∫ 0 ∞ d z ′ e i k ( z ′ − z ) ∫ − ∞ ∞ d x ′ ∫ − ∞ ∞ d y ′ e i k 0 r − r ′ r − r ′ . {\displaystyle {\boldsymbol {\pi }}_{\mathrm {e,p} }(\mathbf {r} ,t)={\frac {\mathbf {P} _{0}e^{i(kz-\omega t)}}{4\pi \epsilon _{0}}}\int _{0}^{\infty }dz^{\prime }e^{ik\left(z^{\prime }-z\right)}\int _{-\infty }^{\infty }dx^{\prime }\int _{-\infty }^{\infty }dy^{\prime }{\frac {e^{ik_{0}\left \mathbf {r} -\mathbf {r} ^{\prime }\right }}{\left \mat hbf {r} -\mathbf {r} ^{\premium }\오른쪽 }}. }

First, consider only the integration over x ′ {\displaystyle x^{\prime }} y ′ {\displaystyle y^{\prime }} cylindrical coordinates ( x , y , z ) → ( ρ , φ , z ) {\displaystyle (x,y,z)\rightarrow (\rho ,\varphi ,z)} r − r ′ = R {\displaystyle {\left \mathbf {r} -\m atsbf {r} ^{\premy }\오른쪽 }=R}

I := ∫ − ∞ ∞ d x ′ ∫ − ∞ ∞ d y ′ e i k 0 r − r ′ r − r ′ = ∫ 0 2 π d φ ′ ∫ 0 ∞ d ρ ′ e i k 0 R R = 2 π ∫ 0 ∞ d ρ ′ e i k 0 R R . {\displaystyle I:=\int _{-\infty }^{\infty }dx^{\prime }\int _{-\infty }^{\infty }dy^{\prime }{\frac {e^{ik_{0}\left \mathbf {r} -\mathbf {r} ^{\prime }\right }}{\left \mathbf {r} -\mathbf {r} ^{\prime }\right }}=\int _{0}^{2\pi }d\varphi ^{\prime }\int _{0}^{\infty }d\rho ^{\prime }{\frac {e^{ik_{0}R}}{R}}=2\pi \int _{0}^{\infty }d\rho ^{\prime }{ \frac {e^{ik_{0}R}}{R}}}

그 다음 치환법을 사용한다.

R 2 = ρ 2 + z ′ − z 2 ⇒ ρ 2 = R 2 − z ′ − z 2 ⇒ ρ d ρ = R d R {\displaystyle R^{2}=\rho ^{2}+\왼쪽 z^{2}-z\오른쪽 ^{2}\오른쪽 화살표 \rho \rho \{2}=R^{2}-\왼쪽 z^{}-z\오른쪽 ^{2}\rhrow 오른쪽 화살표 \rho =RdRdR}

그리고

ρ = R 2 − z ′ − z 2 {\displaystyle \rho ={\sqrt {R^{2}-\왼쪽 z^{}-z\오른쪽 ^{2}}:

그래서 한계가 되다

ρ = 0 = R 2 − z ′ − z 2 ⇒ R = z ′ − z {\displaystyle \rho =0={\sqrt {R^{2}-\왼쪽 z^{2}}\premy }-z\오른쪽 ^}\오른쪽 화살표 R=\왼쪽 z^{}}

그리고

ρ = ∞ = R 2 − z ′ − z 2 ⇒ R = ∞ . {\displaystyle \rho =\noth ={\sqrt {R^{2}-\왼쪽 z^{}-z\오른쪽 ^{2}}\오른쪽 화살표 R=\nothy .}

그런 다음 R {\ displaystyle e^{-\epsilon R} {\ displaystyle \epsilon \in \mathb {R}}} 인자 R

I = 2 π ∫ z ′ − z ∞ d R e i k 0 R = 2 π 임이 있는 ϵ → 0 ∫ z ′ − z ∞ d R e ( i k 0 − ϵ ) R = 2 π 임이 있는 ϵ → 0 [ e ( i k 0 − ϵ ) R i k 0 − ϵ ] z ′ − z ∞ = 2 π 임이 있는 ϵ → 0 [ e ( i k 0 − ϵ ) ∞ i k 0 − ϵ − e ( i k 0 − ϵ ) z ′ − z i k 0 − ϵ ] . {\displaystyle {\reasoned} I&=2\pi \int _{\left z^{\prime }-z\right }^{\infty }dRe^{ik_{0}R}\\&=2\pi \lim _{\epsilon \to 0}\int _{\left z^{\prime }-z\right }^{\infty }dRe^{(ik_{0}-\epsilon )R}\\&=\left. 2\pi \lim _{\epsilon \to 0}\left[{\frac {e^{(ik_{0}-\epsilon )R}}{ik_{0}-\epsilon }}\right]\right _{\left z^{\prime }-z\right }^{\infty }\\&=2\pi \lim _{\epsilon \to 0}\left[{\frac {e^{(ik_{0}-\epsilon )\infty }}{ik_{0}-\epsilon }}-{\frac {e^{(ik_{0}-\epsilon ){\left z^{\prime }-z\right }}}{ik_{0}-\epsilon }}\right]. \end{정렬}}}

Then ϵ ∈ R {\displaystyle \epsilon \in \mathbb {R} } lim ϵ → 0 e − ϵ ∞ = 0 {\displaystyle \lim _{\epsilon \to 0}e^{-\epsilon \infty }=0} lim ϵ → 0 e ( i k 0 − ϵ ) ∞ = lim ϵ → 0 e i k 0 ∞ e − ϵ ∞ = 0 {\displaystyle \lim _{\epsilon \to 0}e^{(ik_{0}-\epsilon )\infty }=\lim _{\e psilon \to 0}e^{ik_{0}\ft }e^{-\epsilon \inft }=0} 그러므로

I = 2 π 임이 있는 ϵ → 0 [ 0 − e ( i k 0 − ϵ ) z ′ − z i k 0 − ϵ ] = − 2 π e i k 0 z ′ − z i k 0 = 2 π i e i k 0 z ′ − z k 0 . {\displaystyle {\reasoned} I&=2\pi \lim _{\epsilon \to 0}\왼쪽[0-{0}-\epsilon]{e^{(ik_{0}-\epsilon ){\왼쪽 z^{}-z\right}}{ik_{0}-\epsilon }\오른쪽]\\\\\\\ \&=-2\pi {\frac {\e^{0}{\\좌측 z^{}-z\right}{{ik_{0}}}{{ik_{0}\=2\pi i{\frac {e^{e^{0}}{\좌측 z^{}-z\}}}}}}{k_{{0}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}. \end{정렬}}}

이제 이 결과를 z-integral 수율에 다시 연결하십시오.

π e , p ( z , t ) = i P 0 e i ( k z − ω t ) 2 k 0 ϵ 0 ∫ 0 ∞ d z ′ e i k ( z ′ − z ) e i k 0 z − z ′ {\displaystyle {\boldsymbol {\pi }}_{\mathrm {e,p} }(z,t)={\frac {i\mathbf {P} _{0}e^{i(kz-\omega t)}}{2k_{0}\epsilon _{0}}}\int _{0}^{\infty }dz^{\prime }e^{ik\left(z^{\prime }-z\right)}e^{ik_{0}\left z-z^{\prime }\right }}

π e p {\ displaystyle {\boldsymbol {\pi }_{\mathrm {e,p}}}}}}}}}}}}} 이제 displaystyle r {\ displaystyled \ mathbf {r}

이 통합은 통합 내부의절대값 ′ {\ displaystyle \left ^{\premy }\right } 영역은 z 0 {\displaystyle <0} z 0 {\displaystyle >0} .

π e , p ( z , t ) = − P e − i ω t 2 ϵ 0 k 0 { 1 k + k 0 e − i k 0 z z < 0 2 k 0 k 0 2 − k 2 e i k z + 1 k − k 0 e i k 0 z z > 0. {\displaystyle {\boldsymbol {\pi }}_{\mathrm {e,p} }(z,t)=-{\frac {\mathbf {P} e^{-i\omega t}}{2\epsilon _{0}k_{0}}}\left\{{\begin{array}{l}{{\frac {1}{k+k_{0}}}e^{-ik_{0}z}}&{z<0}\\{{\frac {2k_{0}}{k_{0}^{2}-k^{2}}}e^{ikz}+{\frac {1}{k-k_{0}}}e^{ik_{0}z}}&{z>0. }}\end{array}\오른쪽. }

field e p {\ displaystyle {\\boldsymbol pi }_{\mathrm{e,p}}}}}}}}} 컬 벡터 정체성의 컬 부터 시작해서

∇ × ( ∇ × π e , p ) = ∇ ( ∇ ⋅ π e , p ) − ∇ 2 π e , p {\displaystyle \nabla \times (\nabla \times \mathbf {{\boldsymbol {\pi }}_{\mathrm {e,p} }} )=\nabla (\nabla \cdot \mathbf {{\boldsymbol {\pi }}_{\mathrm {e,p} }} )-\nabla ^{2}\mathbf {{\boldsymbol {\pi }}_{\mathrm {e,p} }} }

그러므로,

E p = ∇ × ∇ × π e − P ϵ 0 = ∇ ( ∇ ⋅ π e , p ) − ∇ 2 π e , p − P ϵ 0 . {\displaystyle {\begin{aligned}\mathbf {E} _{\mathrm {p} }&=\nabla \times \nabla \times {\boldsymbol {\pi }}_{\mathrm {e} }-{\frac {\mathbf {P} }{\epsilon _{0}}}\\&=\nabla (\nabla \cdot {\boldsymbol {\pi }}_{\mathrm {e,p} })-\nabla ^{2}{\boldsymbol {\pi }}_{\mathrm {e,p} }-{\frac {\mathbf {P} }{\epsilon _{0}}}. \end{정렬}}}

Notice that ∇ ⋅ π e , p = 0 {\displaystyle \nabla \cdot {\boldsymbol {\pi }}_{\mathrm {e,p} }=0} P {\displaystyle \mathbf {P} } z {\displaystyle {\mathbf {z} }} z ^ {\displaystyle {\hat {\mathbf {z} }}} ird 항은 이질파 방정식과 동등하다. 따라서,

E p = − 1 c 2 ∂ 2 π e , p ∂ t 2 = − 1 c 2 ( − i ω ) 2 π e , p = k 0 2 π e , p {\displaystyle {\begin{aligned}\mathbf {E} _{\mathrm {p} }&=-{\frac {1}{c^{2}}}{\frac {\partial ^{2}{\boldsymbol {\pi }}_{\mathrm {e,p} }}{\partial t^{2}}}\\&=-{\frac {1}{c^{2}}}(-i\omega )^{2}{\boldsymbol {\pi }}_{\mathrm {e,p} }\\&=k_{0}^{2}{\boldsymbol {\pi }}_{\mathrm {e,p} }\end{aligned}}}

따라서, 전체 분야는

E ( z , t ) = E 0 e i ( k 0 z − ω t ) + k 0 2 π e , p ( z , t ) {\displaystyle \mathbf {E}=\mathbf {E}_{0}e^{{0}z-\omega t\right)+k_{0}^{{\boldsymbol{\pi}}{\mathrm {e,p}{}}}}}{{}}z,t}}}}}

그렇게 되면,

E ( z , t ) = { E 0 e i ( k 0 z − ω t ) − P 2 ϵ 0 k 0 k + k 0 e − i ( k 0 z + ω t ) z < 0 E 0 e i ( k 0 z − ω t ) − P 2 ϵ 0 k 0 k − k 0 e i ( k 0 z − ω t ) − P ϵ 0 k 0 2 k 0 2 − k 2 e i ( k z − ω t ) z > 0. {\displaystyle \mathbf{E}(z,t)=\left\{{\begin{배열}{나는}{\mathbf{E}_{0}e^{i\left(k_{0}일 경우 z-\omegat\right)}-{\frac{\mathbf{P}}{2\epsilon_{0}}}{\frac{k_{0}}{k+k_{0}}}e^{-i\left(k_{0}일 경우 z+\omegat\right)}}&{z<0}\\{\mathbf{E}_{0}e^{i\left(k_{0}일 경우 z-\omegat\right)}-{\frac{\mathbf{P}}{2\epsilon_{0}}}{\frac{k_{0}}{k-k_{0}}}e^{i\left(k_{0}z-.\omega t\right)}-{\frac {\mathbf {P}{{0}{{0}}}{\frac {k_{0}^{2}}:{k_{0}^{2}-k^{2}}:e^{i(kz-\omega t)}&{z}0}0}0. }}\end{array}\오른쪽. }

이제 유전체 내부의 영역에 집중하십시오. E z t {\displaystyle \mathbf {E}(z,t)}

E ( z > 0 , t ) = E e i ( k 0 z − ω t ) {\displaystyle \mathbf {E}(z)0,t)=\mathbf {E} e^{i\왼쪽(k_{0}z-\omega t\오른쪽) }}

또한 유전체 내부에 P ϵ 0 χ {\ displaystyle \mathbf {P} =\epsilon _{0}\chi \mathbf {E}} .

계수를 일치시키면

e i ( k z − ω t ) ⇒ 1 = − χ k 0 2 k 0 2 − k 2 {\displaystyle e^{i\왼쪽(kz-\omega t\오른쪽)} \Rightarrow 1=-\chi {\frac {k_{0}^{2}}:{k_{0}^{2}-k^{2}}:

그리고

e i(k 0 Ω ⇒ E 0 χ k 0 k 0 E {\ displaystyle e^{i\left(k_{0}z-\omega t\오른쪽)} \Rightarrow 0=\mathbf {E} _{0}-{ frac {\chi }{2}}:{\frac {k_{0}}{k-k_{0}}\mathbf {E

첫 번째 관계는 다음과 같이 사건 파동의 관점에서 신속하게 유전체에서 파동 벡터를 산출한다.

k = 1 + χ k 0 = n k 0 . {\displaystyle {\displaysty}k&={\sqrt {1+\chi }}k_{0}\&=nified_{0}. \end{정렬}}}

이 결과와 두 번째 식에서P {\ displaystyle \mathbf {P}

P = 2 ϵ 0 ( n − 1 ) E 0 . {\displaystyle \mathbf {P} =2\epsilon _{0}(n-1)\mathbf {E} _{0}. }

이 두 결과 모두 전기장의 표현으로 대체하여 최종 표현을 얻을 수 있다.

E ( z , t ) = { E 0 e i ( k 0 z − ω t ) − ( n − 1 n + 1 ) E 0 e − i ( k 0 z + ω t ) z < 0 ( 2 n + 1 ) E 0 e i ( n k 0 z − ω t ) z > 0. {\displaystyle \mathbf {E} (z,t)=\left\{{\begin{array}{l}{\mathbf {E} _{0}e^{i\left(k_{0}z-\omega t\right)}-\left({\frac {n-1}{n+1}}\right)\mathbf {E} _{0}e^{-i\left(k_{0}z+\omega t\right)}}&{z<0}\\{\left({\frac {2}{n+1}}\right)\mathbf {E} _{0}e^{i\left(nk_{0}z-\omega t\right)}}&{z>0. }}\end{array}\오른쪽. }

이것은 정확히 예상대로의 결과물이다. 매질 내부에는 파동이 1개뿐이고 파속은 n개 감소한다. 예상 반사율과 투과 계수도 회복된다.

특수상대성이론의 소멸 길이와 시험 매질의 특징적인 "생존 길이"는 원래 파동이 완전히 교체되었다고 할 수 있는 거리이다. 가시광선의 경우 해수면에서 공기로 이동하는 이 거리는 약 1mm이다.[7] 성간 공간에서 빛의 소멸 길이는 2광년이다.[8] 매우 높은 주파수에서, 매질의 전자는 원래의 파동을 "진동"으로 "팔로우"할 수 없으며, 이것은 파동이 훨씬 더 멀리 이동하게 한다: 0.5 MeV 감마선의 경우 길이는 공기 19 cm, 루카이트 0.3 mm, 그리고 4.4 GeV, 공기 1.7 m, 탄소 1.4 mm이다.[9]

특수 상대성 이론은 진공에서 빛의 속도가 그것을 방출하는 선원의 속도와 무관하다고 예측한다. 이 널리 믿어지는 예측은 때때로 천문 관측을 사용하여 시험되었다.[7] [8] 예를 들어, 이항성계에서는 두 항성이 반대 방향으로 움직이고 있으며, 그 빛을 분석하여 예측을 시험할 수도 있다.(예를 들어, De Sitter 이중 항성 실험 참조) 불행히도 우주에서 빛의 소멸 길이는 가시광선을 이용한 어떤 실험의 결과도 무효로 하고, 특히 그러한 별들을 둘러싸고 있는 정지 가스의 두꺼운 구름을 고려할 때 그렇다.[7] 그러나 훨씬 긴 소멸 길이를 가진 이항 펄스들이 방출하는 X선을 이용한 실험은 성공적이었다.[8]

참조 ^ a b Born, Max ; Wolf, Emil (1999), Principles of Optics 106 , ISBN 9780521784498 ^ a b Lakhtakia, Akhlesh (2017), "The Ewald–Oseen Extinction Theorem and the Extended Boundary Condition Method", The Ewald-Oseen Extinction Theorem and the Extended Boundary Condition Method, in: The World of Applied Electromagnetics , Cham, Switzerland: Springer, pp. 481–513, doi :10.1007/978-3-319-58403-4_19 , ISBN 978-3-319-58402-7 ^ Mansuripur, Masud (2009), "The Ewald–Oseen extinction theorem" , Classical Optics and its Applications (2nd ed.) , Cambridge: Cambridge University Press, p. 209, arXiv :1507.05234 doi :10.1017/CBO9780511803796.019 , ISBN 9780511803796 ^ Ballenegger, Vincent C.; Weber, T. A. (1999-07-01). "The Ewald–Oseen extinction theorem and extinction lengths" . American Journal of Physics . 67 (7): 599–605. doi :10.1119/1.19330 . ISSN 0002-9505 . ^ Wangsness, Roald K. (1981-10-01). "Effect of matter on the phase velocity of an electromagnetic wave". American Journal of Physics . 49 (10): 950–953. Bibcode :1981AmJPh..49..950W . doi :10.1119/1.12596 . ISSN 0002-9505 . ^ Zangwill, Andrew (2013). Modern Electrodynamics . Cambridge University Press. ISBN 9780521896979 ^ a b c Fox, J.G. (1962), "Experimental Evidence for the Second Postulate of Special Relativity", American Journal of Physics , 30 (1): 297–300, Bibcode :1962AmJPh..30..297F , doi :10.1119/1.1941992 .^ a b c Brecher, K. (1977). "Is the speed of light independent of the velocity of the source". Physical Review Letters . 39 (17): 1051–1054. Bibcode :1977PhRvL..39.1051B . doi :10.1103/PhysRevLett.39.1051 . ^ Filippas, T.A.; Fox, J.G. (1964). "Velocity of Gamma Rays from a Moving Source". Physical Review . 135 (4B): B1071–1075. Bibcode :1964PhRv..135.1071F . doi :10.1103/PhysRev.135.B1071 .

![{\displaystyle \mathbf {E} _{\mathrm {vac} }(z,t)=\mathbf {E} _{\mathrm {vac} }\exp[i(kz-\omega t)]}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/e3052adb623ffecfdf157d03288b9c91110573f7)

![{\displaystyle \exp[-i\omega t]}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/6f51789162acfb9afb17f7900a1f6b84f2403d13)

(는) 균질 방정식에서 다음과 같이 발견된다.

(는) 균질 방정식에서 다음과 같이 발견된다.

z

z

(와) ϵ R

(와) ϵ R

![{\displaystyle {\begin{aligned}I&=2\pi \int _{\left|z^{\prime }-z\right|}^{\infty }dRe^{ik_{0}R}\\&=2\pi \lim _{\epsilon \to 0}\int _{\left|z^{\prime }-z\right|}^{\infty }dRe^{(ik_{0}-\epsilon )R}\\&=\left.2\pi \lim _{\epsilon \to 0}\left[{\frac {e^{(ik_{0}-\epsilon )R}}{ik_{0}-\epsilon }}\right]\right|_{\left|z^{\prime }-z\right|}^{\infty }\\&=2\pi \lim _{\epsilon \to 0}\left[{\frac {e^{(ik_{0}-\epsilon )\infty }}{ik_{0}-\epsilon }}-{\frac {e^{(ik_{0}-\epsilon ){\left|z^{\prime }-z\right|}}}{ik_{0}-\epsilon }}\right].\end{aligned}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/b93af10b1e33d65ddc0b0b0cc8dee527227e73ef)

![{\displaystyle {\begin{aligned}I&=2\pi \lim _{\epsilon \to 0}\left[0-{\frac {e^{(ik_{0}-\epsilon ){\left|z^{\prime }-z\right|}}}{ik_{0}-\epsilon }}\right]\\&=-2\pi {\frac {e^{ik_{0}{\left|z^{\prime }-z\right|}}}{ik_{0}}}\\&=2\pi i{\frac {e^{ik_{0}{\left|z^{\prime }-z\right|}}}{k_{0}}}.\end{aligned}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/dd1d3d804252b33f36d630af72daa60749857d20)