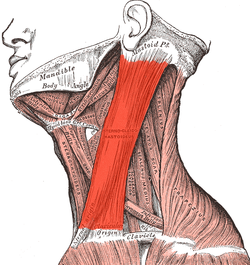

선미도마스토이드근

Sternocleidomastoid muscle| 스턴로클레이도마스토이드 | |

|---|---|

목 근육, 선미도마스토이드 음영 처리 | |

머리를 회전할 때 선미도마스토이드(오른쪽 근육 표시)를 명확하게 관찰할 수 있다. | |

| 세부 사항 | |

| 발음 | (/ˌstɜːrnoʊˌklaɪklaɪddmssˌt,d, -n,-, -do/-/[1][2] |

| 기원 | 쇄골의 마누브리움 및 내측 부분 |

| 삽입 | 측두골의 마스토이드 공정, 우월한 뉘찰라인 |

| 동맥 | 후두동맥과 갑상선동맥 |

| 신경 | 모터: 척추 부속 신경 감각: 경부 플렉서스 자기감각: C2-3의 복측 라미 |

| 행동들 | 일방적으로: 횡방향 경추 회전, 편측 경추 굴곡 양방향: 경추 굴곡, 흉골 상승 및 강제 흡입 보조. |

| 식별자 | |

| 라틴어 | 무스쿨루스선미도마스토이데우스과 |

| TA98 | A04.2.01.008 |

| TA2 | 2156 |

| FMA | 13407 |

| 근육의 해부학적 용어 | |

선미도마스토이드 근육은 가장 크고 가장 피상적인 경추 근육 중 하나이다. 근육의 주된 작용은 머리를 반대쪽으로 회전시키고 목을 구부리는 것이다. Sternocleidomastoid는 부속신경에 의해 내향된다.

흉골(sterno-)과 쇄골(cleido-)의 마누비움에서 발원하고 두개골 측두골의 마스토이드 공정에 삽입이 있어 sternocleidomastoid라는 이름이 붙었다.[3]

구조

선미도마스토이드 근육은 흉골의 마누비움과 쇄골의 두 곳에서 유래한다.[3] 그것은 목의 측면을 비스듬히 가로지르며 가느다란 아포뉴로스에 의해 두개골 측두골의 마스토이드 공정에 삽입된다.[3][4] 선미도마스토이드의 중심은 두껍고 좁으며, 양쪽 끝은 더 넓고 얇다.

흉골두부는 둥근 파시큘리스로, 앞쪽에 힘줄이 있고 뒤쪽에 살집이 있으며, 마누브리움 앞쪽 윗부분에서 발생한다. 그것은 우월한, 측면적인, 그리고 후방으로 이동한다.

쇄골두부는 살과 아포뉴로틱 섬유로 구성되어 있으며, 쇄골의 3번째 내면의 상부, 정면 표면에서 발생하며, 거의 수직으로 위쪽으로 향한다.

두 머리는 삼각형 간격(더 작은 수프라클라비아 fossa)에 의해 기원에 따라 서로 분리되지만, 목의 중간 아래, 두껍고 둥근 근육으로 점차 혼합되어 강한 힘줄에 의해, 마스토이드 공정의 측면 표면에 삽입되고, 그것의 정점에서 우월한 경계까지, 그리고 얇은 아포뉴아포네시스(aponurosis)에 의해 삽입된다. 후두골의 우월한 뉘찰 선의 반쪽 측면으로.

신경 공급

선미도마스토이드는 같은 쪽의 부속신경에 의해 내측으로 되어 있다.[5][6] 그것은 모터 섬유만을 공급한다. 자궁경부 플렉서스는 C2와 C3의 복측 일차 라미로부터 자기감각을 포함한 감각을 공급한다.[5]

변형

선미도마스토이드의 쇄골 기원은 크게 달라지는데, 어떤 경우에는 쇄골 머리가 흉골처럼 좁을 수 있고, 어떤 경우에는 폭이 7.5밀리미터(0.30인치)나 될 수도 있다.

쇄골 기원이 넓을 때는 가끔 몇 개의 슬립으로 세분하여 좁은 간격으로 분리한다. 더 드물게, 선미도마스토이드와 사다리꼴의 인접한 여백은 접촉한다. 이렇게 하면 후삼각형이 남지 않는다.

수프라클라비탈리스 근육은 선미도마스토이드 뒤쪽의 마누브룸에서 발생하며 선미도마스토이드 뒤쪽을 지나 쇄골의 상부 표면으로 간다.

함수

이 근육의 기능은 머리를 반대쪽으로 회전시키거나 머리를 비스듬히 회전시키는 것이다.[3] 목도 구부린다.[3] 근육의 양쪽이 함께 작용하면 목을 구부리고 머리를 펼친다. 한쪽이 단독으로 작용하면 머리가 반대쪽으로 회전하고 같은 쪽으로 횡방향으로 구부러진다(양방향).

목의 스칼린 근육과 함께 호흡의 부속근육으로도 작용한다.

수축

선미도마스토이드를 수축하거나 이완시키기 위한 신호 과정은 부속 신경인 Cranial Nerve XI에서 시작된다. 부속신경핵은 C1-C3 주변의 척수의 앞 뿔에 있는데, 여기서 하부 운동신경섬유가 그 기원을 표시한다. 부속 신경핵에서 나온 섬유들은 포아멘 마그넘을 통해 두개골로 들어가기 위해 위쪽으로 이동한다. 내경동맥은 선미동맥과 사다리꼴 근육 모두에 도달한다. 신호가 척수의 앞 뿔에 있는 부속신경핵에 도달한 후 쇄골에 위치한 근육섬유의 운동선내부로 전달된다. 아세틸콜린(ACH)은 배실체에서 방출되어 시냅스 구획을 통해 시냅스 후 전구의 수용기로 보내진다. ACH는 휴면 전위를 -55mV 이상으로 증가시켜 근육섬유를 따라 이동하는 작용 전위를 발생시킨다. 근육섬유를 따라 t-관절 개구부가 있어 작용전위가 근육섬유로 퍼지는 것을 촉진한다. t-tubule는 근육섬유의 전체 위치에서 sarcoplasmic reticumulum과 만나며, 이 위치에서 sarcoplasmic reticumulum은 칼슘 이온을 방출하여 얇은 필라멘트 위에서 트로포닌과 트로포모신의 움직임을 일으킨다. 트로포닌과 트로포모신의 움직임은 미오신 머리가 얇은 필라멘트를 따라 움직이도록 촉진시켜 선미도마스토이드 근육을 수축시키는 데 핵심이다.[7]

해부학적 랜드마크

선미도마스토이드는 사다리꼴 근육과 함께 목의 투사 경련 내에 있으며, 이 근육과 함께 신경 공급(부속 신경)을 공유한다. 두껍기 때문에 목덜미를 전후경추 삼각형(각각 근육 앞과 뒤)으로 나누어 머리와 목의 림프절 등 구조물의 위치를 규정하는 데 도움을 주기 때문에 목의 일차적인 랜드마크 역할을 한다.[8]

많은 중요한 구조물들이 공통 경동맥, 부속신경, 쇄골 플렉서스를 포함하여 선미도마스토이드와 관련이 있다.

임상적 유의성

근위축성 근육의 검사는 두개신경의 검사의 일부를 형성한다. 사람이 고개를 반대쪽으로 움직일 때 목의 양쪽에서 느낄 수 있다.[8]

쇄골과 흉골 및 쇄골두부에 의해 형성된 삼각형은 중심 정맥 카테터화의 정확한 위치를 식별하는 데 랜드마크로 사용된다.[medical citation needed]

근육의 수축은 토르티콜리스나 씁쓸한 목이라는 상태를 발생시키며, 이것은 여러 가지 원인이 있을 수 있다. 토르티콜리스는 관련된 측면에 기울어진 머리를 보여준다. 치료는 물리치료로 관련 근육을 스트레칭하고 목의 반대쪽에 있는 근육을 강화한다. 선천성 토르티콜리증은 근육 내에서 증식이 가능한 질량이나 종양을 발생시키는 선천성 외상으로부터 원인이나 결과를 알 수 없다.

역사

어원

흉골(sterno-)과 쇄골(cleido-)의 마누비움에서 발원하고, 두개골 측두골의 마스토이드 과정에 삽입이 있어 sternocleidomastoid라는 이름이 붙었다.

참고 항목

| 위키미디어 커먼즈에는 스턴로클레이도마스토이드 근육과 관련된 미디어가 있다. |

참조

![]() 이 글은 20일자 390쪽부터 공공영역의 텍스트를 통합하고 있다. 그레이스 아나토미 (1918)

이 글은 20일자 390쪽부터 공공영역의 텍스트를 통합하고 있다. 그레이스 아나토미 (1918)

- ^ "Sternocleidomastoid". Merriam-Webster Dictionary. Retrieved 2016-01-21.

- ^ "Sternocleidomastoid". Oxford Dictionaries UK English Dictionary. Oxford University Press. n.d. Retrieved 2016-01-21.

- ^ a b c d e Robinson, June K; Anderson, E Ratcliffe (2005-01-01), Robinson, June K; Sengelmann, Roberta D; Hanke, C William; Siegel, Daniel Mark (eds.), "1. Skin Structure and Surgical Anatomy", Surgery of the Skin, Edinburgh: Mosby, pp. 3–23, doi:10.1016/b978-0-323-02752-6.50006-7, ISBN 978-0-323-02752-6, retrieved 2020-11-06

- ^ Gray, John C.; Grimsby, Ola (2012-01-01), Donatelli, Robert A. (ed.), "5. Interrelationship of the Spine, Rib Cage, and Shoulder", Physical Therapy of the Shoulder (5th ed.), Saint Louis: Churchill Livingstone, pp. 87–130, doi:10.1016/b978-1-4377-0740-3.00005-2, ISBN 978-1-4377-0740-3, retrieved 2020-11-20

- ^ a b Taira, Takaomi (2015-01-01), Tubbs, R. Shane; Rizk, Elias; Shoja, Mohammadali M.; Loukas, Marios (eds.), "28. Peripheral Nerve Surgical Procedures for Cervical Dystonia", Nerves and Nerve Injuries, San Diego: Academic Press, pp. 413–430, doi:10.1016/b978-0-12-802653-3.00077-4, ISBN 978-0-12-802653-3, retrieved 2020-11-06

- ^ Salyer, Steven W. (2007-01-01), Salyer, Steven W. (ed.), "9. Neurological Emergencies", Essential Emergency Medicine, Philadelphia: W.B. Saunders, pp. 418–496, doi:10.1016/b978-141602971-7.10009-1, ISBN 978-1-4160-2971-7, retrieved 2020-11-06

- ^ Walker HK (1990). "64 Cranial Nerve XI: The Spinal Accessory Nerve". In Walker HK, Hall WD, Hurst JW (eds.). Clinical Methods: The History, Physical, and Laboratory Examinations (3rd ed.). Butterworths. ISBN 0-409-90077-X. PMID 21250228. NBK387.

- ^ a b Fehrenbach, Margaret J.; Herring, Susan W. (2012). Illustrated Anatomy of the Head and Neck. Elsevier. p. 87. ISBN 978-1-4377-2419-6.