국부 성간 구름

Local Interstellar Cloud| 성간 구름 | |

|---|---|

| 저밀도 온수 수소 | |

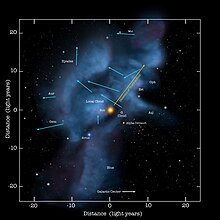

태양계가 이동하고 있는 국지적인 물질 구름의 그림. 화살표는 구름의 움직임을 나타냅니다. | |

| 관찰 데이터 | |

| 거리 | 0시간[1] (0pc[1]) |

| 물리적 특성 | |

| 치수 | 30 년 (9.2 pc) |

| 지정 | 로컬 클라우드, LIC |

국부성간운(LIC)은 국부성간운이라고도 하며, 태양계가 이동하는 지름 약 30광년(9.2pc)의 성간운입니다.이 특징은 태양 [2]주변이라고 불리는 태양 주변의 영역과 겹칩니다.태양이 국부성간 구름에 포함되어 있는지 아니면 국부성간 구름이 인접한 [3]G-구름과 상호작용하고 있는 지역에 있는지는 알려지지 않았습니다.G-Cloud와 다른 것들과 마찬가지로, LIC는 태양권과 행성간 매질이 [4]끝나는 곳에서 시작되는 매우 국소적인 성간 매질의 일부이며, 탐사선이 이동한 곳 중 가장 먼 곳까지 이동합니다.

구조.

태양계는 은하간 [5]매체의 저밀도 영역인 국부 거품이라고 불리는 구조 안에 위치해 있다.이 영역 안에는 약간 더 높은 수소 밀도의 영역인 국부성간운(LIC)이 있습니다.태양계는 지난 10,000년 [6]이내에 LIC에 진입한 것으로 추정된다.태양이 아직 LIC 내부에 있는지, LIC와 G 클라우드 사이의 [3][6][7]전환 영역에 이미 진입했는지 여부는 불확실하다.최근의 분석에 따르면 태양은 1900년 [8]이내에 LIC를 완전히 벗어날 것으로 추정된다.

구름의 온도는 약 7,000 K (6,730 °C; 12,140 °F)[9]이며, 이는 태양의 표면과 거의 같은 온도입니다.그러나 입방 센티미터당 0.3개의 원자가 있어 밀도가 높지 않기 때문에 비열 용량은 매우 낮습니다.이는 국지 [5][10]구름을 둘러싸고 있는 고온 저밀도 국부 거품(0.053/cm 또는 0.82/cu)의 가스보다 6배 더 밀도가 높지만, 은하계 성간 매질의 평균(0.5/cm3 또는 8.2/cu in)보다는 밀도가 낮다.이에 비해 우주 가장자리에 있는 지구의 대기는 입방센티미터당 1.2×10개의13 분자를 가지고 있으며 450km(280mi)[11]에서 약 5000만 개(5.0×107)로 떨어진다.저밀도로서 클라우드보다 보이드를 참조하는 것이 더 유익할 수 있습니다.

구름은 전갈자리-센타우루스자리 성협에서 바깥쪽으로 흘러가고 있는데, 이 성협은 2차원으로 추정될 경우 태양 자체 방향과 거의 수직인 항성 형성 [12][13]영역입니다.

2019년, 연구원들은 국지성간 [14]구름과 관련이 있는 성간 60철-60을 남극에서 발견했다.

태양 자기장과의 상호작용

2009년 보이저 2의 데이터는 지역 성간 매체의 자기 강도가 예상보다 훨씬 강하다는 것을 시사했다(370~550 피코테슬라(pT)). 이전의 추정치는 180~250 pT였다.국지성간 구름이 강하게 자화된다는 사실은 국지성간 구름이 국지성 [15]거품을 날려버린 바람에 의해 가해진 압력에도 불구하고 그것의 계속적인 존재를 설명할 수 있다.

국지성간 구름이 지구에 미치는 잠재적인 영향은 태양풍과 태양의 [9]자기장에 의해 크게 감소한다.태양권과의 이러한 상호작용은 태양계와 성간 공간 사이의 경계를 매핑하는 나사의 위성인 IBEX에 의해 연구되고 있다.

「 」를 참조해 주세요.

- 굴드 벨트

- 가장 가까운 항성 및 갈색왜성 목록

- 인근 항성 성협 및 이동성단 목록

- 오리온 팔

- 페르세우스 팔

- 보이저 프로그램 – 탐사선은 2010년대에 태양권을 떠났다.

레퍼런스

- ^ a b "NAME LIC". SIMBAD. Centre de données astronomiques de Strasbourg. Retrieved March 15, 2014.

- ^ Gargaud, Muriel; et al., eds. (2011). "Solar Neighborhood". Encyclopedia of Astrobiology. doi:10.1007/978-3-642-11274-4_1460. Retrieved 2022-07-01.

- ^ a b Gilster, Paul (September 1, 2010). "Into the Interstellar Void". Centauri Dreams.

- ^ Linsky, Jeffrey (2020-03-23), What lies immediately outside of the heliosphere in the very local interstellar medium (VLISM): morphology of the Local Interstellar Cloud, its hydrogen hole, Stromgren Shells, and 60Fe accretion, Copernicus GmbH, doi:10.5194/egusphere-egu2020-1410, S2CID 226032795

- ^ a b "Our Local Galactic Neighborhood". Interstellar Probe Project. NASA. 2000. Archived from the original on 2013-11-21. Retrieved 2012-08-08.

- ^ a b Frisch PC, et al. (September 2011). "The Interstellar Medium Surrounding the Sun". Annual Review of Astronomy and Astrophysics. 49: 252. doi:10.1146/annurev-astro-081710-102613. Retrieved 2021-12-28.

- ^ Linsky JL, et al. (November 18, 2019). "The Interface between the Outer Heliosphere and the Inner Local ISM". The Astrophysical Journal. 886 (1): 41. doi:10.3847/1538-4357/ab498a. S2CID 203642080. Retrieved 2021-12-28.

- ^ Linsky JL, et al. (March 2020). "New results concerning the environment of the heliosphere, nearby interstellar clouds, and physical processes in the inter–cloud medium". Journal of Physics: Conference Series. 1620: 012010. doi:10.1088/1742-6596/1620/1/012010. S2CID 225188522. Retrieved 2021-12-28.

- ^ a b "Near-Earth Supernovas". NASA Science. NASA. January 6, 2003. Retrieved February 1, 2011.

- ^ Boulanger, F.; et al. (2000). "Course 7: Dust in the Interstellar Medium". In Casoli, F.; Lequeux, J.; David, F. (eds.). Infrared Space Astronomy, Today and Tomorrow. Les Houches Physics School. Grenoble, France. August 3–28, 1998. Vol. 70. p. 251. Bibcode:2000isat.conf..251B.

- ^ United States Committee on Extension to the Standard Atmosphere (October 1976). U.S. Standard Atmosphere, 1976. NOAA, NASA and U.S. Air Force. pp. 210–215. OCLC 3360756.

- ^ Nemiroff, R.; Bonnell, J., eds. (February 10, 2002). "The Local Interstellar Cloud". Astronomy Picture of the Day. NASA. Retrieved December 21, 2016.

- ^ Nemiroff, R.; Bonnell, J., eds. (February 17, 2002). "The Local Bubble and the Galactic Neighborhood". Astronomy Picture of the Day. NASA. Retrieved December 21, 2016.

- ^ Koll, Dominik; et al. (August 2019). "Interstellar 60Fe in Antarctica". Physical Review Letters. 123 (7). 072701. Bibcode:2019PhRvL.123g2701K. doi:10.1103/PhysRevLett.123.072701. PMID 31491090. S2CID 201868513.

- ^ Opher, M.; et al. (December 24–31, 2009). "A strong, highly-tilted interstellar magnetic field near the Solar System" (PDF). Nature. 462 (7276): 1036–1038. Bibcode:2009Natur.462.1036O. doi:10.1038/nature08567. PMID 20033043. S2CID 205218936.

추가 정보

- NASA 사이언스의 '별에서 부는 산들바람

- NASA 사이언스 '보이저호 발견'

- "지역 굴뚝과 슈퍼버블"

- Anderson, Mark (January 6, 2007). "Don't stop till you get to the Fluff". New Scientist. 193 (2585): 26–30. doi:10.1016/S0262-4079(07)60043-8.